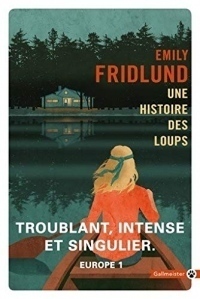

Extrait : Une histoire des loups

1

Ce n’est pas que je ne pense jamais à Paul. Il vient à moi de temps à autre avant que je sois complètement réveillée, mais je ne me souviens presque jamais de ce qu’il a dit, de ce que je lui ai fait ou pas. Dans mon esprit, le gamin s’affale sim- plement sur mes genoux. Boum. C’est comme ça que je sais que c’est lui : il n’a aucun égard pour moi, aucune hésitation. On est assis dans la salle du centre d’information du service des forêts, une fin d’après-midi semblable à toutes les autres, et son corps glisse instinctivement vers le mien – pas par amour ni respect, mais simplement parce qu’il ne connaît pas encore les convenances régissant les limites entre deux corps. Il a quatre ans, un puzzle de hibou à terminer, ne lui parlez pas. Je ne lui parle pas. Une avalanche d’aigrettes plumeuses flotte devant la fenêtre, silencieuses et légères comme l’air. Le soleil décline, le puzzle s’assemble en hibou avant d’être désassemblé à nouveau, je demande à Paul de se lever. C’est l’heure d’y aller. C’est l’heure. Mais avant que nous nous levions, avant qu’il se mette à protester en geignant pour rester encore un peu, il se laisse aller contre ma poitrine et bâille. Et ma gorge se serre au point de se fermer. Parce que c’est étrange, vous comprenez ? C’est merveilleux, et triste aussi, combien il est bon parfois de sentir quelqu’un d’autre s’approprier votre corps.

Avant Paul, je n’ai vu qu’une seule personne passer de la vie à la mort. M. Adler, mon prof d’histoire en troisième. Il portait des costumes en velours côtelé marron et des baskets blanches, et il avait beau enseigner l’histoire des États-Unis, il préférait parler des tsars russes. Un jour, il nous avait montré une photo du dernier empereur de Russie, et c’est ainsi que je l’imagine aujourd’hui – barbe noire, épaulettes à pompons –, mais, en réalité, M. Adler était ennuyeux et toujours rasé de près. J’étais en cours d’anglais quand un élève de sa troisième heure entra en trombe, annonçant que M. Adler était tombé. Nous nous empressâmes de longer le couloir jusqu’à l’endroit où M. Adler gisait face contre terre, yeux clos, lèvres bleues imbibant la moquette de salive.

— Il fait de l’épilepsie ? demanda quelqu’un.

— Est-ce qu’il a des cachets ?

On était tous dégoûtés. Les scouts se chamaillaient à propos des meilleures techniques de réanimation, les élèves à haut potentiel analysaient ses symptômes avec des chuchote- ments hystériques. Je dus me forcer à marcher jusqu’à lui. Je m’accroupis pour saisir sa main semblable à de la viande sèche. C’était début novembre. Il bavait sur la moquette, aspirant l’air à intervalles de plus en plus longs, et je me souviens qu’une vague odeur de feu flottait dans l’air. Quelqu’un brûlait des déchets dans des sacs en plastique, un gardien nettoyant les feuilles et les pelures de citrouille avant la première grosse neige.

Quand les ambulanciers mirent enfin le corps de M. Adler sur une civière, les scouts les suivirent tels des chiots, dans l’espoir qu’on leur assigne une petite mission. Ils voulaient une porte à ouvrir, quelque chose de lourd à soulever. Dans le couloir, des groupes de filles reniflaient. Quelques profs pressaient une main contre leur poitrine, ne sachant plus quoi faire ou dire.

— C’est pas une chanson des Doors? demanda l’un des ambulanciers.

Il était resté pour distribuer des biscuits aux élèves sous le choc. Je haussai les épaules. J’avais dû fredonner à voix haute. L’ambulancier me tendit du jus dans un gobelet en plastique, disant – comme si c’était moi qu’il était venu sauver, comme s’il se devait d’extraire la maladie de tout organisme vivant qui croi- sait son chemin – “Bois lentement, surtout. Par petites gorgées.”

La Capitale mondiale du doré jaune, voilà comment on nous appelait à l’époque. Un panneau le proclamait sur la Route 10, ainsi qu’une peinture murale représentant trois poissons à crête sur un côté du restaurant local. Ils vous saluaient continuelle- ment de leur nageoire, tout sourire, sourcils, dents et gencives, mais aucun touriste ne venait par chez nous pour pêcher – ou pour faire quoi que ce soit – une fois que les Grands Lacs avaient gelé, en novembre. Il n’y avait pas encore le grand complexe hôtelier à cette époque, juste un motel sordide. Le centre-ville, c’était : restaurant, quincaillerie, leurres et appâts, banque. En ce temps-là, je pense que le site le plus impressionnant de Loose River était l’ancienne scierie, parce qu’elle était à moitié brûlée, ses planches carbonisées s’élevant au-dessus des berges de la rivière. Presque tous les bâtiments officiels, l’hôpital et le département des véhicules motorisés, le Burger King et les bureaux de la police, se trouvaient à plus de trente kilomètres de là, à Whitewood.

Le jour où les ambulanciers de Whitewood vinrent chercher M. Adler, ils klaxonnèrent en quittant le parking du collège. On était tous aux fenêtres à les regarder, même les joueurs de hockey avec leurs casquettes jaunies, même les pom-pom girls avec leurs franges chargées d’électricité statique. Il neigeait à ce moment-là, beaucoup. Quand l’ambulance tourna au coin de la rue en dérapant, ses phares balayèrent follement les flocons que le vent soufflait en bourrasques sur la route.

— Il ne devrait pas y avoir une sirène ? demanda quelqu’un, et je pensai – tout en jaugeant la dernière gorgée de jus au fond de mon petit gobelet – comment peut-on être bête à ce point ?