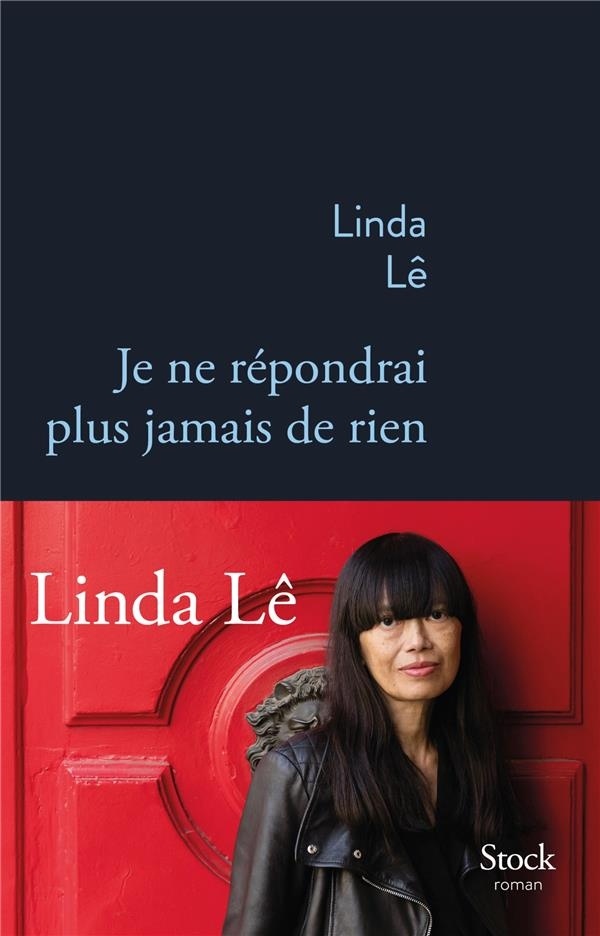

Je ne répondrai plus jamais de rien

Une femme s’adresse à sa mère. Sa mère qui vient de mourir, sa mère qui répétait, les derniers mois de sa vie, comme un refrain de liberté : Je ne répondrai plus jamais de rien. Quelles raisons, quels mystères justifiaient cette phrase obstinée ?

Linda Lê explore les rapports qui lient une mère et sa fille, abandonnées par un « mari » qui a refusé d’être un « père ». Cet homme n’a jamais renoncé à son amante, additionnant le mensonge à l’esquive ou la tricherie. Comment répondre à la rivalité ? Comment ne pas céder à la mélancolie destructrice, relever le défi, refuser la défaite ?

C’est l’histoire d’un homme qui conquiert avant de fuir. C’est l’histoire d’une femme qui semble avoir pardonné, parce qu’il est si difficile d’aimer. C’est l’histoire d’une fille qui se rebelle et cherche la vérité. C’est enfin l’histoire d’Adrien, le compagnon présent, traducteur et peintre bienveillant, un homme qui est là. Par ce quatuor de personnages, Linda Lê nous donne un condensé de l’humanité, décrivant les émotions les plus secrètes, éclairant les instincts de survie. Écrire comme acte libératoire.

Extrait

C’était la phrase que tu répétais sans cesse l’année de ta mort. Je ne répondrai plus jamais de rien. Je t’avais emmenée au Danemark. Adrien avait accepté de quitter son refuge perché au haut des falaises normandes pour nous accompagner à Elseneur. La fin du printemps s’annonçait mais un vent glacial balayait les ruelles de cette petite ville aux maisons basses, dont nous avions pu faire le tour en une heure. Le premier jour, nous étions allés au château de Kronborg – Shakespeare, dit-on, ne l’avait en réalité jamais visité avant d’écrire Hamlet. Sur le chemin qui menait à la forteresse, tu t’étais arrêtée au milieu de la rue Buxtehude, tu avais murmuré quelque chose que ni Adrien ni moi n’avions compris.

Dans la cour du château, des troupes de comédiens amateurs jouaient des pièces de Willie, comme tu appelais Shakespeare en éclatant d’un rire malicieux. Tu t’étais exclamée Words ! Words !, à la suite d’un échalas en costume qui allait, venait, un sabre à la main. Puis tu t’étais soudain tue en entendant une phrase anodine d’Adrien qui, jouant les guides pressés de nous faire découvrir des lieux insolites, nous annonçait qu’aux alentours il y avait un centre psychiatrique. Tu étais comme pétrifiée par ce que tu venais d’apprendre. Oui, il y avait une maison de fous à Elseneur. Je n’avais pas prêté attention à ton air sombre quand Adrien s’était demandé combien d’Ophélie étaient enfermées à l’asile d’Elseneur. Dans son esprit, la question n’avait rien de sinistre. Elle suffit à te chambouler. Tu ne dis plus un seul mot. Tu nous jetais, à Adrien et à moi, des regards en coin, apeurés, méfiants, mais nous, nous continuions à plaisanter, à chercher, autour de Kronborg, l’endroit où l’Ophélie de Shakespeare aurait pu se noyer.

Maintenant que tu n’es plus, je me souviens brusquement de cet instant où tu semblais m’avoir échappé pour partir vers un ailleurs que je ne connaissais pas. Mais que peut bien vouloir dire cette expression tu n’es plus ? Tu n’es plus ? Au contraire, tu es présente comme tu ne l’as jamais été car tu es morte en me laissant le soin de résoudre l’énigme de ta vie, les huit mois où tu avais disparu sans que personne ait su ce que tu étais devenue. Je n’étais pas encore née. Tu étais mariée depuis trois ans. Ton mari, mon père, devrais-je dire, mais comme c’est difficile de l’appeler ainsi, lui qui, avant ma naissance, avait fondé une autre famille, entretenant une jeune femme avec qui il avait eu une petite fille. Il te répétait qu’il t’aimait et ne te quitterait jamais. Tu étais une réfugiée, tu avais fui ton pays, plongé dans la guerre civile. Peut-être ton mari, qui t’avait épousée comme on recueille une orpheline, n’éprouvait-il plus, au bout d’un an de mariage déjà, qu’une affection fraternelle pour toi. Il était encore si novice, il ignorait ce qu’était la violence du désir, ce n’était pas toi qui devais la lui inspirer, mais cette jeune femme, rencontrée au moment où il avait déjà fait la promesse de ne jamais t’abandonner. Il disait souvent que tu l’émouvais, tu savais bien que quand un homme dit à sa femme qu’il est tellement ému par elle, il ne s’avoue pas qu’il ressent une certaine insatisfaction. S’il lui dit aussi qu’il la protégera toujours comme on protège une sœur, c’est qu’il se dissimule à lui-même que ce je-ne-sais-quoi de sublime dans leurs relations lui donne le regret de ne pas connaître la passion charnelle. Tu n’étais pas à ce point crédule. Tu avais conscience d’être trop angélique, comme disait ton mari, pour comprendre qu’il te manquait de posséder la science de la séduction. Tu n’étais ni la maman ni la putain. Chez toi l’amour conjugal ne s’était pas changé en tendresse maternelle. Tu ne t’étais pas non plus transformée en Lilith, pour que l’amant des débuts le reste longtemps, qu’il ne devienne pas un mari balourd et sans désir. Mais mon père, même aux commencements, n’avait jamais été pour toi un amant. Aucun homme n’aurait pu l’être. Le mot coucheries t’était étranger. Il y avait tant d’expressions qu’en aucune façon tu n’employais. Tu ne parlais pas de ce qui se fait dans un lit. Toutes ces souillures… Tu t’interdisais même d’y penser. J’avais dû être conçue une nuit de désespérance. Tu avais un peu bu, ton mari était rentré tard, il revenait de chez l’autre, où il avait fait l’amour et rempli son rôle de père auprès de la petite fille d’à peine cinq ans. Sa petite fille. Tu avais guetté ses pas en lisant un roman à la mode, l’histoire d’une femme qui attend chaque soir que son amant s’éclipse du domicile conjugal pour venir la retrouver. Parce que je n’étais pas encore née, parce que tu demeurais stérile, la situation s’était inversée : c’était toi l’illégitime, toi qui te contentais de ce que ton mari pouvait donner. Certaines nuits, tu attendais donc jusqu’à une heure avancée le retour de celui qui avait juré de ne jamais déserter la maison qu’il t’avait fait construire dans une banlieue résidentielle l’année de votre mariage, de toujours veiller sur toi, quoi qu’il fasse par ailleurs de condamnable. Tu ne l’avais jamais condamné. C’était toi la fautive, pensais-tu, toi qui étais à blâmer : tu ne connaissais aucune de ces roueries de l’amour qui auraient fait de toi une dangereuse séductrice… enfin, tu supposais qu’il aurait fallu mille et un tours pour retenir auprès de toi ce mari si droit, si peu volage, pris, sans le vouloir, dans les filets de la passion. N’étais-tu pas allée voir un de ces marabouts qui promettaient d’arracher le traître à l’emprise de l’autre, celle qui avait des secrets pour fasciner tous les hommes, à commencer par celui qui pourtant t’avait demandé de lui faire confiance, à lui, l’avocat fier de ses idées généreuses, qui avait plaidé ta cause pour que, réfugiée, tu obtiennes le droit d’asile dans son pays ? N’avais-tu pas payé un sorcier qui t’assurait qu’il avait le pouvoir de provoquer le retour durable de l’être aimé ? Aucun sorcier au monde n’aurait su le désenvoûter, aucun Dieu non plus, cédant à tes prières, ne lui aurait ouvert les yeux, l’éloignant de cette jeune femme que tu ne parvenais pas à haïr, pour le ramener vers toi. Ce qui t’était le plus douloureux, c’était de la savoir mère, tandis que toi, disais-tu, tu ne comptais pour personne, si tu avais enfanté ton mari t’aurait regardée avec d’autres yeux, tu n’aurais plus été cette égarée qu’un vaillant défenseur des faibles, des démunis, des solitaires en détresse avait prise sous son aile. Je n’étais pas née, je ne servais pas encore d’otage qui te permettrait d’obtenir comme rançon un dévouement inconditionnel de celui qui chaque jour t’échappait un peu plus. Je ne l’ignore pas : c’est injuste de ma part de t’imaginer avec de telles intentions. Tu n’as jamais été une de ces calculatrices prêtes à tout faire pour s’attacher un homme au point qu’il dépérirait si, chaque jour, elles ne le rendaient plus dépendant d’elles en jouant à le retenir puis à se soustraire à ce que peuvent avoir d’étouffant des promesses de fidélité. C’était ton mari qui, malgré lui, t’infligeait de grandes souffrances en étant parjure, en menant cette double vie dans laquelle, pensais-tu, la joie était du côté de l’autre, tandis que tu commençais à sombrer dans une mélancolie de plus en plus dévastatrice. La nuit, quand tu parvenais à dormir, tu rêvais souvent que tu te dissolvais comme un cadavre dans une cuve d’acide. Ton mari n’en savait rien, ou affectait de n’en rien savoir. Il avait peut-être mauvaise conscience, mais jamais il n’aurait choisi de quitter l’autre pour te revenir, ou de te quitter pour ne plus vivre dans le mensonge, comme il se plaisait à l’écrire dans certaines de ses lettres que tu lisais en ravalant des cris de colère. Il aurait mieux valu entrer en fureur, te disais-tu. La fureur t’aurait aidée à supporter la certitude d’être rien, un zéro, une pauvre bête à qui l’on a donné un refuge, une caresse de temps en temps et la crainte qu’il n’y ait aucune place pour elle nulle part. Mais non, tu n’étais pas de celles qui élèvent la voix, exigent réparation quand elles s’estiment lésées, déclenchent une guerre quand elles ne voient que manque d’ardeur dans les sentiments qui leur sont portés. Tu n’étais pas révoltée par la duplicité de ton mari, tu lui trouvais toujours l’excuse d’avoir épousé, disais-tu, une femme qui ne vivait qu’à moitié, qui gardait, des années après, des souvenirs de la guerre civile qu’elle avait connue, de sorte qu’elle se comportait comme si elle remerciait toujours le Ciel d’avoir échappé au pire, comme si elle s’étonnait d’avoir survécu, d’avoir été remarquée par son mari, ce digne représentant, pensait-elle, des idéalistes encore pétris de donquichottisme, qu’elle confondait avec les sauveurs du monde.

Dans ton enfance déjà, lorsque tu pensais que jamais tu ne franchirais les frontières du pays natal, tu te représentais l’homme dont tu tomberais amoureuse sous les traits du chevalier tueur de dragons, du prince victorieux de la gorgone Méduse. Le jour où tu avais pour la première fois aperçu ton mari, c’était dans ce centre où les étrangers attendaient de savoir si une place leur serait faite sur cette terre qu’ils voudraient tant considérer comme leur nouvelle patrie, dans ce centre où tu te faisais l’interprète de tes compatriotes, leur traduisant ce qu’ils ne comprenaient pas, les aidant à mettre en forme un récit résumant toutes les épreuves qu’ils avaient traversées, un récit peut-être propre à émouvoir les demi-dieux, détenteurs d’un impérial pouvoir, celui de changer le cours de leur destin en leur accordant l’asile, à eux qui n’étaient que des vermisseaux, ou en rejetant leur demande, les demi-dieux donc qui daignaient entrouvrir une porte pour accueillir l’intrus ou bien n’hésitaient pas à le renvoyer vers ce néant dont il n’était sorti que pour troubler le sommeil des pays dits civilisés, partagés entre la crainte d’une invasion et des élans désordonnés de fraternité. Cette première fois, tu n’avais qu’à peine fait attention à la présence de celui qui allait, six mois plus tard, devenir ton mari, jouant un rôle si important dans ton existence, puisque la réfugiée que tu étais acquérait un autre statut, voyant se réaliser un rêve d’enfant où tu épousais un valeureux chevalier. Ce jour-là, il était survenu au moment où le centre était en ébullition : un demandeur d’asile avait fait une crise d’épilepsie, il était à deux doigts de mourir. C’était toi qui prenais soin de lui en attendant l’arrivée d’un médecin. Une fois la crise passée, l’épileptique posa sa tête sur tes genoux. Tu lui caressais les cheveux. Celui qui n’était pas encore ton mari fut bouleversé par ce tableau d’une résurrection et d’une sollicitude toute maternelle dans cet endroit sans vie. Il n’avait jamais, devait-il dire plus tard, été aussi saisi par la beauté d’une femme. Tu ressemblais à une madone, et de la pietà qu’il avait sous les yeux se dégageait une puissante douceur. C’était lui qui avait eu le coup de foudre, tandis que tu ignorais même qu’il te regardait. T’en serais-tu rendu compte que cela t’aurait laissée indifférente, celui qui n’était pas encore pour toi un valeureux chevalier ne te serait apparu que comme un de ces hommes pleins de bonne volonté toujours prêts à offrir leur secours, mais leur combat perdu d’avance contre le Léviathan ne fait que révéler leur incapacité à agir.

Ton mari avait souvent raconté cette scène inaugurale, tant il avait été frappé par le contraste entre ta dignité, l’espèce de bienveillance qui émanait de ta personne, et ce lieu, cet horrible lieu, devait-il répéter, où tous ceux qui y étaient rassemblés avaient l’air malheureux des chiens égarés. C’était l’expression qu’il avait employée en s’avouant gêné de comparer ces gens à des bêtes, mais, disait-il, l’image avait tout de suite surgi dans son esprit devant le spectacle de ces venus d’on ne savait où, résignés à paraître douteux, suspects, même si, selon lui, ils semblaient surtout pitoyables. Au moins, pitoyable, tu ne l’étais pas à ses yeux. D’emblée, il était touché par ce qu’il y avait de franc dans ton regard, de ferme dans ta voix, pourtant à peine audible. Il n’en était que plus attiré par toi. Il ne se sentait qu’une envie : t’enlever immédiatement, t’emmener chez lui pour te promettre qu’il serait à toi pour toujours… Il aimait ce genre de formules. Il n’avait jusqu’alors jamais pu les utiliser, puisque les femmes n’étaient entrées dans sa vie que pour y rester très peu de temps. Il disait n’en avoir regretté aucune, toutes lui ayant laissé le souvenir d’une parenthèse où il se décomposait dans la platitude. Que de bonheur, de poésie, d’émotion ne s’était-il pas promis en te voyant pour la première fois ! Avant même de te parler, il se figurait déjà menant avec toi une vie où le prosaïsme serait interdit de séjour.