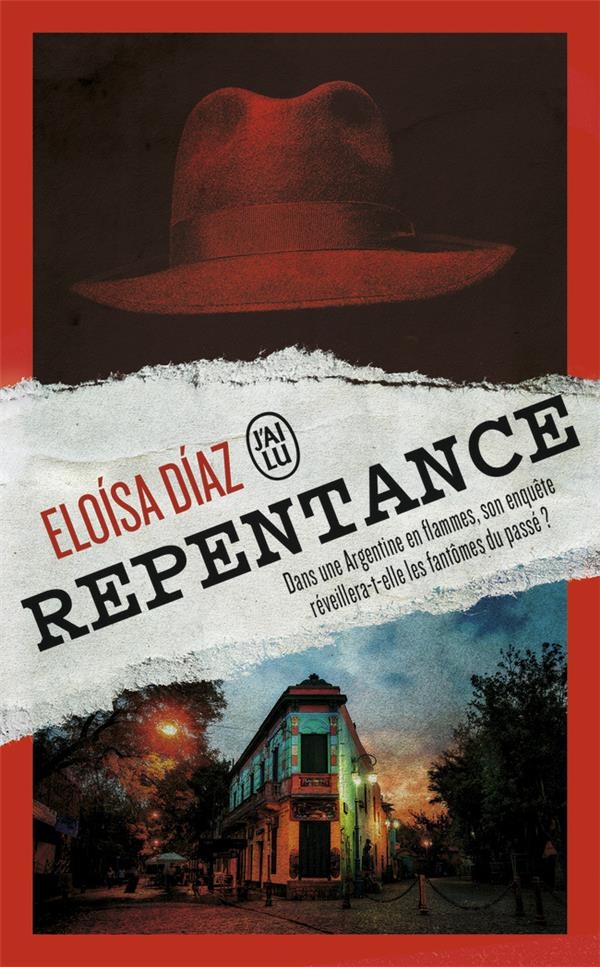

Repentance

Buenos Aires, 2001.

L’Argentine traverse une crise économique et politique sans précédent, et la révolte gronde dans les rues de la capitale. L’inspecteur Joaquín Alzada ferme les yeux et courbe l’échine en attendant la retraite.

Mais lorsqu’un cadavre est retrouvé dans une benne à ordures et qu’une femme disparaît dans la nature, la double enquête le contraint à affronter les fantômes du passé et son implication dans l’une des périodes les plus sombres de l’histoire de son pays.

Extrait

2001

Mercredi 19 décembre, 8h30

Dans n’importe quel autre pays, il y aurait eu la guerre.

Mais ce n’était pas n’importe quel autre pays. C’était l’Argentine. L’inspecteur Alzada descendit l’avenue Belgrano à toute blinde, écrasant la pédale de l’accélérateur tandis que sa vue se brouillait. Depuis combien de temps n’avait-il pas mangé ? Ou réellement dormi, d’ailleurs ? Tu n’es plus le jeune homme que tu as été, Joaquín. Il pouvait entendre la voix de Paula aussi clairement que si elle avait été assise à côté de lui. Il remonta ses lunettes Aviateur sur son nez et laissa échapper un soupir.

C’était vrai. Il avait besoin d’un break. Pas plus tard que la semaine précédente, il avait gentiment été convoqué par les ressources humaines, où on lui avait exposé «la situation». Il avait parfaitement compris ce qu’insinuait la dame aux lunettes en amande – d’une politesse mielleuse – quand elle lui avait jeté un coup d’œil complice. Il l’avait pourtant obligée à le lui dire à haute voix : bien qu’il ait atteint l’âge de la retraite, le fonds de pension de la police n’avait pas, actuellement, les moyens de la lui garantir. Ce dont il rêvait depuis des décennies allait devoir attendre. « Encore un peu », avait précisé la femme, sans grande conviction. Il était bien sûr libre de démissionner quand bon lui semblait, avait-elle ajouté, mais ce n’était pas quelque chose qu’elle recommandait, compte tenu du climat ambiant. « Climat », un choix de mot intéressant ; il aurait plutôt dit « merdier ».

Alzada se pencha sur le volant. À ce stade de l’été, le ciel aurait dû se montrer d’un insolent bleu lapis-lazuli, au lieu de quoi une brume chargée de poussière enveloppait Buenos Aires dans une moiteur lourde et colorait l’atmosphère d’un gris terne uniforme. Certainement pas le climat habituel. Un couvercle de métal sur une cocotte-minute. À l’horizon, se découpant sur les eaux turbulentes du Río de la Plata – jadis décrit par les conquistadors comme « le fleuve couleur de lion » –, tous les feux étaient au vert. Alzada passa la troisième.

Il s’était réveillé du mauvais côté du lit. Il avait passé une nuit agitée et n’avait pas entendu son réveil, contraint, par conséquent, de choisir entre un petit déjeuner ou une douche dans le peu de temps qu’il lui restait. Finalement il n’avait fait ni l’un ni l’autre, empêtré dans une conversation difficile avec sa femme. Il avait alors tenté de contrer sa mauvaise fortune apparente en revêtant sa chemise préférée, la bleu clair à col blanc, mais même ce menu plaisir lui avait été refusé : elle n’était pas repassée. Il s’était donc rabattu sur une grise, qu’il avait achetée sur un coup de tête et regrettée aussitôt. Alzada aurait pu jurer devant Dieu – si le fervent catholique en lui l’avait osé – qu’avec la chaleur qu’il faisait ce jour-là, le tissu brillait.

Puis, en prime, le coup de fil du coroner. Alzada avait instantanément reconnu le Dr Petacchi – comment aurait-il jamais pu oublier la voix de cet homme ? – et avait fait de son mieux pour s’épargner une visite à la morgue, suggérant plutôt que le médecin lui communique les détails par téléphone. Ce dernier s’était raclé la gorge. « Je ne sais pas, inspecteur. Ce n’est pas la même chose que de venir voir de vos propres yeux. » Alzada n’avait pas répondu, ce qui avait poussé le coroner à ajouter : « Bien entendu, je suis à votre service. Si c’est trop de dérangement pour vous, je vous ferai envoyer le compte rendu au commissariat. »

Bon, très bien.

Et voilà donc que, au lieu de siroter un café dans son jardin, il était en route vers l’endroit qu’il détestait le plus dans tout Buenos Aires. Ou disons, le deuxième endroit qu’il détestait le plus.

Alzada prit à gauche et admira les dimensions monumentales de l’avenue 9 de Julio. Un champ de bataille. On avait décapé les trottoirs de leur mince vernis de normalité, et ils grouillaient à présent de l’énergie fiévreuse d’une guerre imminente. Des gens. Partout où il regardait, des gens. On pouvait reconnaître ceux qui avaient hâte de s’engouffrer dans une petite rue pour s’échapper : ils rasaient les immeubles et les volets métalliques des boutiques aux rayonnages vides. Ils marchaient d’un pas vif, la tête baissée.

Outre le sempiternel rassemblement hebdomadaire des «Madres», ces derniers temps la ville vivait au rythme des manifestations : les rues de Buenos Aires étaient constamment emplies de colère. Pourtant, il y avait clairement quelque chose de différent ce jour-là, même si Alzada ne parvenait pas bien à savoir quoi.

Il alluma la radio. Le gouvernement tenait une énième réunion de crise pour imposer de nouvelles restrictions économiques. Voilà pourquoi la police municipale a bloqué certaines rues. Ils craignent des émeutes. Mais au-delà de la congestion des voitures, Alzada observait les flots de piétons qui convergeaient. Il savait que toute tentative de contenir ces foules serait vaine : les barrages ne pourraient les empêcher de filtrer lentement mais sûrement en direction de la Casa Rosada. Les manifestants contrecarraient la stratégie des autorités par une technique de leur cru : ils marchaient au milieu de la circulation, où il était plus difficile de les contrôler et quasiment impossible de les arrêter, surtout s’ils avaient le bon sens de ne pas porter de chemise. Ce n’était ni plus ni moins qu’une guérilla urbaine : ils obstruaient les artères principales de la ville, réduisant la marge de manœuvre de la police et la privant ainsi de son avantage. Ce n’est pas un hasard.

Alzada frotta le début de barbe qu’il essayait de se laisser pousser. À quel moment une tragédie devenait-elle inévitable ? Il ôta ses lunettes et pinça l’arête de son nez entre ses doigts. Même le gyrophare ne me sauvera pas. Il allait être en retard.

Pourquoi n’y avait-il pas déjà eu de révolution ? Depuis que le président de la Rúa avait sciemment précipité l’économie dans le gouffre, les Argentins avaient souffert de son incompétence par étapes de plus en plus douloureuses : on leur avait d’abord interdit l’accès à leur compte épargne ; puis on leur avait imposé une inflation frénétique qui avait augmenté le coût de la vie du jour au lendemain ; et ils vivaient à présent avec de plus en plus de restrictions sur leur compte courant, dans un pays où il fallait presque tout payer en liquide. Et ils avaient enduré ça avec stoïcisme. Bien sûr, il y avait eu des pillages dans des supermarchés et des stations-service. Des incidents isolés réservés aux provinces les plus pauvres, loin de la capitale. En voyant ces images au journal du soir, Paula avait déclaré: « Dieu fait pression mais n’étrangle pas. » Comment avaient-ils fait pour survivre, étouffés à petit feu sur une si longue période ? « On a connu pire » était la réponse fréquemment avancée pour se consoler, sans doute issue de la mémoire collective des coups militaires successifs. Est-ce pour cela que les gens ne se révoltent pas ? Parce qu’ils ne veulent pas offrir à l’armée un prétexte pour prendre à nouveau le pouvoir ?