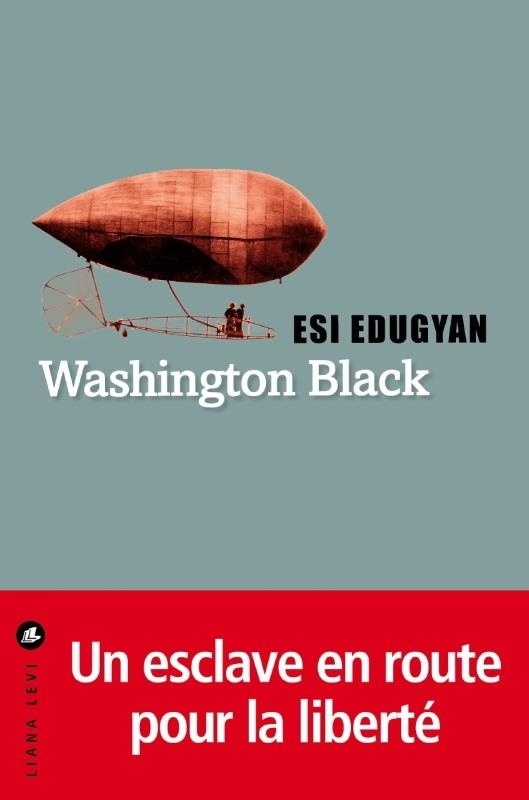

Washington Black

La Barbade, 1830. À onze ans, Washington Black n’a d’autre horizon que le champ de canne à sucre de la plantation où il travaille avec d’autres esclaves. Quand le destin frappe à sa porte, c’est sous les traits de Titch, un scientifique anglais, jeune frère de son maître qui le choisit comme serviteur. Wash montre un talent inné pour le dessin et une curiosité d’esprit telle qu’il est promu assistant pour le projet fou de l’extravagant inventeur: construire un ballon dirigeable. Lorsqu’un vent mauvais les oblige à quitter précipitamment l’île à son bord, l’aventure prend un cours inattendu. Du pôle Nord à la Nouvelle-Écosse, de Londres à Amsterdam, plus qu’un voyage, c’est un parcours initiatique qui attend le jeune Wash, en ce siècle de découvertes. Mais le chemin le plus dur à parcourir sera celui qui le conduira vers la liberté, une liberté assumée et entière.

Extrait

J’avais dix ou onze ans, je ne sais pas exactement, à la mort de mon premier maître.

Nous ne l’avons pas regretté. Nous baissions la tête dans les champs en pleurant, car nous nous faisions du souci pour nous-mêmes et pour la vente de la propriété qui allait s’ensuivre. Il est mort très vieux. Je ne l’avais jamais vu que de loin: voûté, maigre, endormi dans un fauteuil sur la pelouse à l’ombre, une couverture sur les genoux. Je le vois plutôt à présent comme un spécimen préservé dans un flacon. Il avait survécu à un roi dément, au commerce des esclaves même, il avait assisté à la chute de l’Empire français et à l’ascension de la Grande-Bretagne, ainsi qu’au début de l’ère industrielle, et il avait sûrement cessé d’être utile à qui que ce soit. Ce dernier soir, je me souviens que j’étais accroupi, pieds nus sur le sol caillouteux de la Faith Plantation, une main à plat sur le mollet de Big Kit, et je sentais la chaleur qu’elle irradiait, sa force, sa puissance, tandis qu’un soleil rouge se couchait dans la canne autour de nous. Ensemble, silencieux, nous regardions les surveillants, le cercueil sur les épaules, le descendre de la Grande Maison. Ils le firent glisser avec un chuintement sur la paille de la charrette et, après avoir bruyamment remis en place la ridelle, ils partirent en cahotant.

C’est ainsi que tout a commencé : Big Kit et moi, regardant le mort partir vers la liberté.

Son neveu arriva un matin, quatre mois plus tard, à la tête d’un convoi d’attelages couverts de poussière venu tout droit du port de Bridge Town. Nous fûmes soulagés sur le moment que la propriété n’ait pas été vendue. Les voitures gravissaient lentement la côte ombragée de palmiers. Sur une charrette à l’arrière de la caravane était posé un étrange objet, enveloppé de toile, aussi gros que la pierre où l’on fouettait les esclaves dans le petit pré. À quoi il pouvait servir, je n’en avais aucune idée. Tout cela, je m’en souviens très bien, car j’étais encore avec Big Kit au bord du champ de canne – il était rare que je m’éloigne d’elle en ce temps-là – et je vis Gaius et Emmanuel ouvrir avec raideur la porte de la voiture et déplier le marche-pied. Je voyais aussi, à la Grande Maison, la jolie Émilie, qui avait mon âge et que je pouvais apercevoir certains soirs quand elle jetait l’eau de la lessive dans les longues herbes à l’extérieur de l’office. Elle descendit les deux marches de la véranda et, défroissant son tablier, ne bougea plus.

Le premier homme à se montrer, son chapeau à la main, avait les cheveux noirs et une longue mâchoire chevaline, les yeux assombris par une forte arcade sourcilière. En descendant de la voiture, il leva la tête et regarda autour de lui la propriété et les hommes et les femmes rassemblés là. Puis je le vis marcher à grandes enjambées vers le curieux objet et en faire le tour, inspectant la toile et les cordes. Portant une main à ses yeux, il se retourna et, l’espace d’un terrifiant instant, je sentis son regard sur moi. Il mangeait quelque chose de mou, sa mâchoire remuant un peu.

Mais ce fut le deuxième homme, le sinistre personnage en blanc, qui retint mon attention. C’était notre nouveau maître – nous l’avons aussitôt compris. Il était grand et malingre, impatient, les jambes arquées comme des étriers. De son tricorne blanc s’échappait une masse de cheveux blancs. J’eus l’impression que ses cils étaient pâles, sa peau presque livide. Un être qui a toujours appartenu à un autre apprend très tôt à observer les yeux de son maître ; ce que je vis dans ceux de cet homme me terrifia. Il me possédait, comme il possédait tous ceux parmi lesquels je vivais, il possédait nos vies mais nos morts aussi, et il en tirait trop de plaisir. Il s’appelait Erasmus Wilde.

Je sentis Big Kit frissonner et je compris. La figure blanche de cet homme luisait, les plis blancs, impeccables, de ses habits brillaient anormalement, comme s’il était un spectre, un fantôme. Je craignis qu’il puisse disparaître et réapparaître à volonté ; je craignis qu’il ne doive se nourrir de sang pour se réchauffer ; j’avais peur qu’il puisse se trouver n’importe où, invisible de nous – je repris mon travail en silence. J’avais déjà vu beaucoup de morts. Je connaissais la nature du mal: le mal était blanc comme un spectre, il descendait d’une voiture un matin dans la chaleur d’une plantation terrifiée, avec des yeux vides.

Ce fut à cet instant, je le crois à présent, que Big Kit décida, calmement et avec amour, de nous tuer tous les deux.

Toute mon enfance je n’avais eu personne, personne que Big Kit, comme on l’appelait dans la canne. Je l’aimais et je la craignais.

J’avais cinq ans à peine quand, parce que j’avais mis en colère la femme qui s’occupait des petits, on m’envoya vivre dans la cabane sous les branches du palmier mort, celle où Kit habitait. Mon premier soir là-dedans, mon souper me fut volé et mon bol en bois cassé en deux. Un homme que je ne connaissais pas me frappa durement à la tempe, ce qui me fit trébucher – je n’entendais plus. Deux petites filles crachèrent sur moi. Leur très vieille grand-mère, me maintenant au sol, ses griffes me mordant les bras, m’arracha mes sandales pour en avoir le cuir.

C’est alors que j’entendis la voix de Big Kit pour la première fois. « Pas celui-là », dit-elle doucement.

Ce fut tout. Mais ensuite, une charge d’énergie monstrueuse, inexorable comme un brisant, fondit sur nous, prit la vieille femme par les cheveux comme si elle n’était qu’un bout de chiffon et l’écarta. Je la fixais, terrifié. Big Kit me jeta un seul regard de ses yeux ambrés, comme si je la dégoûtais, puis retourna à son tabouret dans un coin obscur.

Mais le matin, je la trouvai accroupie à côté de moi dans la faible lumière. Elle m’offrit son bol de bouillie et se mit à suivre les lignes de ma main. « Tu auras une grande vie, petit, murmura-t-elle. Une vie de nombreuses rivières.» Puis elle cracha dans ma main et me referma le poing. « Et voilà ta première rivière », dit-elle en se mettant à rire.

Je l’adorais. Elle dominait tout le monde, farouche, immense. À cause de sa taille et parce qu’elle était une Saltwater, une sorcière dans l’ancien Dahomey avant sa capture, on la craignait. Elle semait des malédictions dans le sol, sous les cabanes. On trouvait des corbeaux vidés de leurs entrailles pendus au-dessus des portes. Pendant trois semaines, elle prit de force la nourriture d’un apprenti forgeron, un homme bien charpenté, tous les matins et tous les soirs, et elle la mangeait devant lui, plongeant les doigts dans son écuelle, jusqu’à ce qu’ils parviennent à une entente. Dans la fournaise des champs sa peau luisait, comme huilée, elle brisait la pauvre terre, fredonnant d’étranges chants, et sa chair ondulait. Parfois la nuit dans la cabane elle murmurait dans son sommeil, dans le rauque et riche langage de son royaume, et elle criait. Personne n’en parlait jamais et dans les champs le lendemain elle n’était que furie, comme une hache émoussée, détruisant autant qu’elle récoltait. Son vrai nom, me chuchota-t-elle un jour, était Nawi. Elle avait eu trois fils. Elle avait eu un fils. Elle n’avait pas eu de fils, pas même une fille. Ses récits changeaient avec la lune. Je me rappelle comment, certains jours au lever du soleil, elle éparpillait une poignée de terre sur la lame de sa hachette et murmurait quelque incantation, d’une voix rauque, chargée d’émotion. J’aimais cette voix, sa rude musique. Elle aspirait de l’air entre ses dents, plissait les yeux et commençait: «Quand j’étais garde royal au Dahomey», ou « Après avoir étouffé l’antilope de mes mains, comme ça », et j’arrêtais le travail que je faisais et me levais pour l’écouter, émerveillé. Car elle était merveilleuse, témoin d’un monde que je ne pouvais imaginer, bien loin des cabanes et des mauvais champs de Faith.

Faith, notre plantation, s’était assombrie sous l’autorité de notre nouveau maître. La deuxième semaine, il avait renvoyé les vieux surveillants. À leur place arrivèrent des docks des hommes rudes, rouges de figure, grimaçant sous la chaleur. C’étaient d’anciens soldats ou de vieux meneurs d’esclaves ou simplement quelques misérables de l’île, leurs papiers fourrés dans une poche, les yeux enfoncés dans leurs orbites de démons. Puis les mutilations commencèrent. À quoi pouvions-nous servir, ainsi diminués? J’ai vu des hommes arriver claudiquant dans les champs, le sang ruisselant de leurs jambes, j’ai vu des femmes avec des pansements trempés de sang aux oreilles. On a coupé la langue à Edward pour avoir répondu ; on a forcé Elizabeth à manger le plein contenu d’un pot de chambre pour n’avoir pas nettoyé assez soigneusement celui de la veille. James essaya de s’enfuir et pour faire un exemple, le maître demanda à un surveillant de le brûler vif devant nous. Ensuite, dans les braises de son bûcher, un fer fut chauffé et on nous fit défiler un par un devant les horribles restes carbonisés pour nous marquer une seconde fois.

James fut le premier des nouvelles victimes; d’autres meurtres suivirent. Des hommes malades étaient fouettés à mort ou pendus au-dessus des champs ou tués à coups de fusil. J’étais encore un enfant et je pleurais la nuit. Mais à chaque nouvelle mort Big Kit se contentait de grogner, amèrement satisfaite, ses yeux d’ambre plissés de colère.

La mort était une libération. C’était ce qu’elle voulait me faire comprendre, je crois. Elle ne la craignait pas. Elle appartenait à une foi très ancienne, enracinée dans les hautes berges de l’Afrique, et dans cette croyance les morts renaissaient, indemnes, dans leurs terres natales, et repartaient libres. Voilà l’idée que lui avait inspirée l’homme en blanc, comme une goutte de poison versée dans un puits.

Une nuit, elle me fit part de son intention. Elle le ferait rapidement, me dit-elle, ce ne serait pas douloureux.

«Tu auras peur?» chuchota-t-elle, là où nous étions couchés dans la cabane. « De mourir ?

– Pas si toi tu n’as pas peur », répondis-je bravement.

Je sentais son bras protecteur posé sur moi dans le noir. Elle grogna, un long grondement dans sa poitrine. « Quand on est mort, on se réveille dans son pays. On se réveille libre. » Là, je haussai un peu une épaule et elle le sentit, et me prit par le menton. « Quoi, tu me crois pas ? »