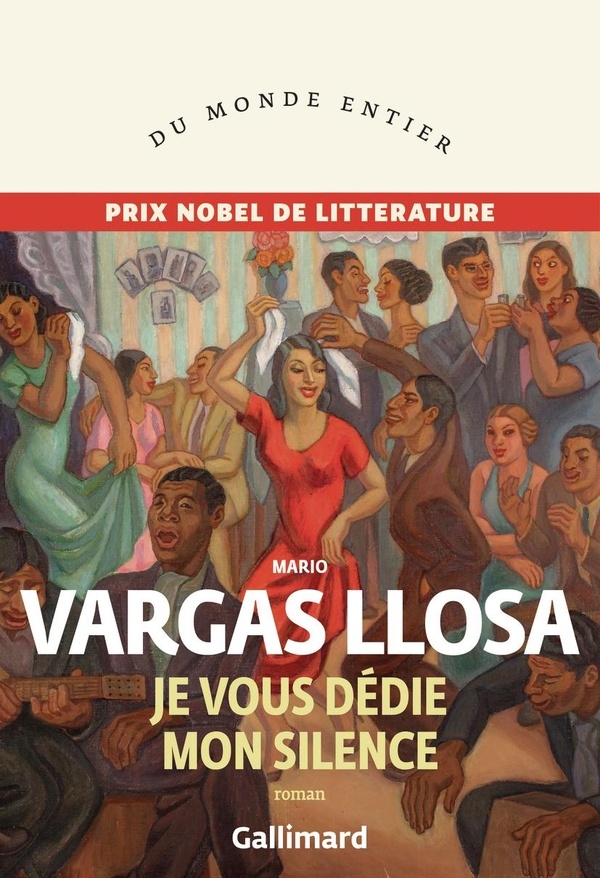

Je vous dédie mon silence

La foule est incontestablement l'une des chansons les plus connues d'Édith Piaf. On ignore souvent cependant qu'elle est en réalité la version française d'une valse péruvienne composée à Lima dans les années trente. Mario Vargas Llosa, qui a toujours aimé les musiques traditionnelles de son pays, entreprend de nous raconter ici l'histoire de ce genre de valse si particulier, ainsi que d'autres formes musicales du Pérou métis. Et pour ce faire, il imagine, en romancier, un personnage assez fou mais très attachant : le musicologue Toño Azpilcueta. Celui-ci, qui croit tout savoir sur la musique péruvienne, écoute lors d'une soirée où il est invité un jeune guitariste qui bouleverse son existence : Lalo Molfino. Jamais personne n'avait joué les mélodies andines comme lui ; jamais personne n'avait exprimé avec autant de précision les nuances de l'âme profonde du Pérou. Or, ce prodige meurt trop tôt et Toño, désespéré, se lance dans une enquête passionnante, qui le mène jusqu'aux confins des Andes, à la recherche des origines de Lalo Molfino et du mystère qui l'entoure. Alternant le récit des aventures du musicologue et de courts extraits du livre qu'il est en train d'écrire, Mario Vargas Llosa nous offre un dernier roman émouvant, très documenté et fort animé. Au fil des chapitres, la narration nous emporte dans une spirale, comme la valse péruvienne, et nous fait partager le rêve de voir tout un pays enfin réconcilié grâce au pouvoir de la musique populaire.

Extrait

Pourquoi José Durand Flores, ce prétendu membre de l’élite intellectuelle du Pérou, l’avait-il appelé ? Son ami Collau, qui tenait un troquet, à la fois supérette et kiosque à journaux, lui avait transmis le message ; il avait rappelé, mais personne n’avait répondu. C’était sa fille, Mariquita, lui avait dit Collau, qui avait décroché et peut-être n’avait-elle pas bien compris le numéro. On allait sûrement le rappeler. C’est juste à ce moment que Toño se sentit importuné par ces bestioles obscènes qui, selon lui, le persécutaient depuis sa plus tendre enfance.

Pourquoi donc l’avait-il appelé ? Toño Azpilcueta ne connaissait pas personnellement ce José Durand Flores, mais savait qui il était. Un écrivain reconnu, c’est-à-dire un homme qu’il admirait et détestait à la fois, en raison de sa place sociale ; un « illustre maître » et un « critique prestigieux » : les éloges habituels dont on gratifiait facilement les intellectuels qui, dans ce pays, appartenaient à ce que Toño Azpilcueta qualifiait d’« élite ». Mais ce personnage, qu’avait-il fait jusqu’à présent ? Il avait, certes, vécu au Mexique où Alfonso Reyes, poète et essayiste, érudit et diplomate, directeur du Colegio de México, excusez du peu, avait rédigé la préface de sa célèbre anthologie, Déclin de sirènes, splendeur de lamantins, publiée là-bas. On disait qu’il était spécialiste de l’œuvre de l’Inca Garcilaso de la Vega, dont il avait pu recréer la bibliothèque chez lui ou à l’université. Ce n’était pas si mal, évidemment, mais il n’y avait pas non plus de quoi en faire tout un plat. Il rappela donc sans trouver personne au bout du fil. Et voilà qu’eux, les rongeurs, étaient là maintenant, sillonnant son corps, comme chaque fois qu’il se sentait excité, nerveux ou impatient.

Toño Azpilcueta avait demandé à la Bibliothèque nationale du centre de Lima d’acheter les ouvrages de José Durand Flores, et bien que la jeune femme de l’accueil lui ait dit qu’ils le feraient, cela demeura lettre morte ; Toño savait donc qu’il s’agissait d’un éminent académicien mais il ignorait pourquoi. Son nom lui était familier en raison de ses goûts singuliers. Tous les samedis, il publiait dans La Prensa un article à la gloire de la musique criolla* ainsi qu’à celle des chanteurs, guitaristes et batteurs comme Caitro Soto qui accompagnait Chabuca Granda au cajón*, ce pour quoi il nourrissait pour lui quelque sympathie. En revanche, les intellectuels raffinés qui méprisaient les musiciens criollos, les ignorant royalement ou les clouant au pilori, lui inspiraient une immense antipathie : qu’ils aillent au diable !

Toño Azpilcueta était un érudit en musique criolla – dans son intégralité, littorale, montagnarde, voire amazonienne –, à laquelle il avait dédié sa vie. La seule reconnaissance qu’il avait obtenue, évidemment pas en espèces sonnantes et trébuchantes, c’était d’être devenu, surtout après la mort de cet éminent spécialiste de la ville de Puno que fut le professeur Morones, le plus grand expert de musique péruvienne dans tout le pays. Il avait connu ce maître quand il était encore au collège La Salle, peu après que son père, un émigré italien au patronyme basque, eut loué une maisonnette à La Perla, où Toño avait habité et grandi. Après la disparition du professeur Morones, il était « l’intellectuel » qui en savait le plus (et écrivait le plus) sur la musique et les danses composant le folklore national. Il avait fait ses études à l’université de San Marcos et soutenu sa maîtrise avec un mémoire sur la valse péruvienne dirigé par Hermógenes A. Morones en personne – Toño avait découvert que ce « A » suivi d’un point cachait le prénom d’Artaxerxès –, dont il fut l’assistant et le bien-aimé disciple. D’une certaine façon, Toño était aussi l’épigone de ses travaux sur les musiques et les danses régionales.

En troisième année, le professeur Morones lui avait confié quelques cours et tout le monde à San Marcos s’attendait à ce qu’au départ en retraite de son maître Toño Azpilcueta héritât de sa chaire. C’était aussi ce qu’il croyait. À cet effet, au terme des cinq années d’études à la faculté de lettres, il poursuivit ses recherches doctorales en prenant pour sujet de thèse les crieurs publics de Lima, dont la dédicace reviendrait naturellement à son maître, le docteur Hermógenes A. Morones.

En lisant les chroniqueurs de l’époque coloniale, Toño s’était intéressé aux crieurs publics qui, au lieu de lire les nouvelles et les ordonnances municipales, avaient coutume de les chanter, les diffusant ainsi aux citadins avec une musique verbale. Et avec l’aide de Mme Rosa Mercedes Ayarza, la grande spécialiste de la musique péruvienne, il avait appris que les « cris publics » étaient les plus anciens bruits de la ville, les vendeurs des rues vantant ainsi leurs rosquetes* fondants, le biscuit du Guatemala, les reyes* frais, la belle bonite, le délicieux cojinova* et les pejerreyes*. C’étaient les sons les plus anciens de Lima. Pour ne rien dire de la causera*, du frutero*, de la picaronera* ou de la tamalera*, voire la tisanera*, tous marchands ambulants.

Il pensait à tout cela et les larmes lui montaient aux yeux. Les veines les plus profondes de la nationalité péruvienne, ce sentiment d’appartenance à une communauté unie par les mêmes décrets, les mêmes nouvelles, tout cela baignait dans la musique et les chants populaires. Voilà le sujet central d’une thèse qu’il avait déjà commencée avec une multitude de fiches et de carnets, le tout jalousement rangé dans une mallette. Jusqu’au jour où le professeur Morones partit à la retraite et où il l’informa avec affliction que San Marcos avait décidé, au lieu de le nommer comme successeur, de supprimer la chaire de folklore national péruvien. Le cours s’adressait à des auditeurs libres et chaque année, inexplicablement, et pour incroyable que cela paraisse, les inscriptions diminuaient. Le manque d’étudiants signait sa triste disparition.

En apprenant qu’il ne serait jamais professeur à l’université San Marcos, Toño Azpilcueta entra dans une telle rage qu’il fut à deux doigts de déchirer en mille morceaux chaque fiche et chaque carnet qu’il avait dans sa mallette. Ce qu’il ne fit heureusement pas ; néanmoins il renonça tout à fait à son projet de thèse et au rêve d’une carrière universitaire. Ne lui restait que la consolation d’être devenu un grand spécialiste en musique et danses populaires, ou, comme il le disait, « l’intellectuel prolétaire » du folklore. Pourquoi Toño Azpilcueta était-il si féru de musique péruvienne ? Il n’avait aucun ancêtre chanteur, guitariste et moins encore danseur. Son père, un immigré de quelque hameau italien, avait été employé aux chemins de fer de la Sierra centrale et avait passé sa vie à voyager ; quant à sa mère, souffrant de multiples maux, elle se contentait de hanter les hôpitaux. Elle était morte dans son enfance, et le souvenir qu’il avait gardé d’elle venait davantage des photos que son père lui avait montrées que d’expériences vécues. Non, il n’y avait pas d’antécédents dans sa famille. Il avait commencé tout seul, à quinze ans, à écrire des articles sur le folklore national quand il avait compris qu’il lui fallait traduire en mots les émotions que lui procuraient les accords de Felipe Pinglo et les autres chanteurs de musique criolla. Il connut d’ailleurs pas mal de succès. Il avait adressé son premier article à l’une des revues éphémères des années cinquante. Il l’avait intitulé « Mon Pérou » parce qu’il portait précisément sur la maison de Felipe bruits de la ville, les vendeurs des rues vantant ainsi leurs rosquetes* fondants, le biscuit du Guatemala, les reyes* frais, la belle bonite, le délicieux cojinova* et les pejerreyes*. C’étaient les sons les plus anciens de Lima. Pour ne rien dire de la causera*, du frutero*, de la picaronera* ou de la tamalera*, voire la tisanera*, tous marchands ambulants.

Il pensait à tout cela et les larmes lui montaient aux yeux. Les veines les plus profondes de la nationalité péruvienne, ce sentiment d’appartenance à une communauté unie par les mêmes décrets, les mêmes nouvelles, tout cela baignait dans la musique et les chants populaires. Voilà le sujet central d’une thèse qu’il avait déjà commencée avec une multitude de fiches et de carnets, le tout jalousement rangé dans une mallette. Jusqu’au jour où le professeur Morones partit à la retraite et où il l’informa avec affliction que San Marcos avait décidé, au lieu de le nommer comme successeur, de supprimer la chaire de folklore national péruvien. Le cours s’adressait à des auditeurs libres et chaque année, inexplicablement, et pour incroyable que cela paraisse, les inscriptions diminuaient. Le manque d’étudiants signait sa triste disparition.

En apprenant qu’il ne serait jamais professeur à l’université San Marcos, Toño Azpilcueta entra dans une telle rage qu’il fut à deux doigts de déchirer en mille morceaux chaque fiche et chaque carnet qu’il avait dans sa mallette. Ce qu’il ne fit heureusement pas ; néanmoins il renonça tout à fait à son projet de thèse et au rêve d’une carrière universitaire. Ne lui restait que la consolation d’être devenu un grand spécialiste en musique et danses populaires, ou, comme il le disait, « l’intellectuel prolétaire » du folklore. Pourquoi Toño Azpilcueta était-il si féru de musique péruvienne ? Il n’avait aucun ancêtre chanteur, guitariste et moins encore danseur. Son père, un immigré de quelque hameau italien, avait été employé aux chemins de fer de la Sierra centrale et avait passé sa vie à voyager ; quant à sa mère, souffrant de multiples maux, elle se contentait de hanter les hôpitaux. Elle était morte dans son enfance, et le souvenir qu’il avait gardé d’elle venait davantage des photos que son père lui avait montrées que d’expériences vécues. Non, il n’y avait pas d’antécédents dans sa famille. Il avait commencé tout seul, à quinze ans, à écrire des articles sur le folklore national quand il avait compris qu’il lui fallait traduire en mots les émotions que lui procuraient les accords de Felipe Pinglo et les autres chanteurs de musique criolla. Il connut d’ailleurs pas mal de succès. Il avait adressé son premier article à l’une des revues éphémères des années cinquante. Il l’avait intitulé « Mon Pérou » parce qu’il portait précisément sur la maison de Felipe Pinglo Alva, au carrefour des Cinq Rues, qu’il avait visitée un cahier à la main en le remplissant de notes. Ce texte lui avait rapporté dix soles, le persuadant qu’il était désormais le meilleur critique de la musique et des danses populaires péruviennes. Il dépensa aussitôt cet argent, complété de ses économies, en disques. Chaque petit sol qui tombait entre ses mains était investi en musique, si bien que sa collection ne tarda guère à devenir célèbre dans tout Lima. Les radios et les journaux se mirent à lui emprunter des disques, mais comme on les lui rendait rarement, il lui fallut se montrer pingre. Et l’on cessa de l’importuner quand il liquida sa précieuse collection pour se bâtir une maison à Villa El Salvador. Quelle importance ? se disait-il. La musique était toujours là, dans son sang et sa mémoire, et cela lui suffisait pour écrire ses articles et perpétuer l’héritage intellectuel du célèbre fils de la ville de Puno, Hermógenes A. Morones, paix à son âme !