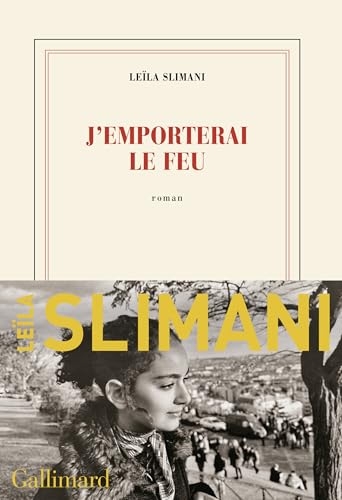

J'emporterai le feu

« Mehdi se sécha, enfila un tee-shirt propre et un pantalon de toile, et il chercha au fond de sa sacoche le livre qu’il avait acheté pour sa fille. Il poserait sa main sur son épaule, il lui sourirait et lui ordonnerait de ne jamais se retourner. “Mia, va-t’en et ne rentre pas. Ces histoires de racines, ce n’est rien d’autre qu’une manière de te clouer au sol, alors peu importent le passé, la maison, les objets, les souvenirs. Allume un grand incendie et emporte le feu.” »

Enfants de la troisième génération de la famille Belhaj, Mia et Inès sont nées dans les années 1980. Comme leur grand-mère Mathilde, leur mère Aïcha ou leur tante Selma, elles cherchent à être libres chacune à sa façon, dans l’exil ou dans la solitude. Il leur faudra se faire une place, apprendre de nouveaux codes, affronter les préjugés, le racisme parfois.

Leïla Slimani achève ici de façon splendide la trilogie du Pays des autres, fresque familiale emportée par une poésie vigoureuse et un souffle d’une grande puissance.

Vos avis

Esquisser une évocation de l’histoire d’un pays, le Maroc, à travers les membres d’une famille est un exercice littéraire périlleux et semé d’embûches. Il y a danger de simplifier les choses à l’excès, d’être réducteur, partisan, Il faut aussi éviter l’éloge inconditionnel, la célébration des racines incontournables sans lesquelles un être humain ne peut trouver son équilibre, ni se situer dans la nature et l’intensité de ses appartenances communautaires, religieuses, nationales.

Leïla Slimani publie le troisième tome de sa trilogie romanesque intitulée : « Le pays des autres ». Après avoir décrit dans les deux premiers tomes : Le pays des autres et Regardez-nous danser les premières générations de la famille Belhaj, entre la Seconde Guerre mondiale et les années soixante, Leïla Slimani poursuit cette évocation du Maroc des années 90 jusqu’à nos jours. L’auteure se focalise sur la troisième génération, particulièrement Inès et Mia, et sur les parcours de Mathilde, leur grand-mère née en Alsace et ayant épousée un Marocain, Amine Belhaj.

Dans les tentatives d’émancipation recherchées pas ces femmes, il y a la volonté de surmonter la peur, l’affirmation de nouveaux comportements, la recherche d’un pays où vivre sans chuchoter dans les lieux publics ou les réunions de famille. Leila Slimani rappelle que ces attitudes , ces défis aux opinions et aux conduites du moment , le conservatisme, le poids de la religion, de l’ignorance , de la bigoterie sont générateurs de danger et bien souvent de souffrance .Ainsi, Aicha Bela, gynécologue de son état, fille de Mathilde et d’Amine Belhaj, se reproche-telle un manque de détermination personnelle : « Mehdi répète que je ne m’impose pas , tu ne sais pas dire non, ni à tes filles, ni à tes patientes, ni à personne ( …) c’est la résolution que je prends maintenant que je vais avoir quarante ans, dire non, m’imposer . »

Les personnages d’une saga historique doivent exprimer leur amour de la terre natale , leur désir de voir leur œuvre perpétuée , incarnée par leurs enfants ; Mehdi Belhaj a fondé une entreprise au Maroc et il fait part de la nécessité de poursuivre son action à Selim, son fils installé aux États-Unis et y exerçant la profession de photographe, métier peu crédible pour son père : « Et je ne peux pas accepter qu’après notre mort l’exploitation reste à l’abandon (…) dans la vie, on ne fait pas ce qu’on veut et cette terre doit rester la terre des Belhaj . »

Leila Slimani évoque fréquemment les problématiques de liberté sexuelle, d’affirmation de différence. Ainsi, Mia, l’une des filles, découvre-t-elle des penchants homosexuels. Mais c’est la question de l’identité qui est évoquée, avec beaucoup de nuances et de recul. L’auteur lui accorde une place substantielle dans la vie de ses personnages, tiraillés entre la tentation de l’exil, le mal du pays, et qui ne parviennent pas à trouver une réponse univoque : « Mathilde se sentait étrangère à son enfance, comme si cette enfance n’était pas une histoire vraie mais un rêve récurrent, un souvenir incertain. Elle avait vécu au Maroc toute ; sa vie d’adulte, dans cette maison sur la colline (…) oui, ce pays était devenu le sien et elle pensa qu’il n’y avait pas de meilleur endroit pour vieillir. »

C’est une très belle saga romanesque que Leila Slimani nous livre. Elle se penche sur l’histoire de ce pays, en portant un regard critique, ambivalent, mais plein d’espoir. Elle évite les simplifications outrancières, les caricatures. On lira avec grand profit cette évocation du Maroc contemporain.

STEPHANE BRET

Extrait

À dix-sept heures, Mehdi se leva. Il rangea des dossiers dans sa sacoche, enfila son manteau et sortit de son bureau. Il traversa le couloir sans prêter attention aux regards étonnés de ses collègues. Najat, une des directrices, le rattrapa devant la porte d’entrée. Elle tenait à la main un livre de comptes et l’agita devant le visage de Mehdi.

« Monsieur le Président...

— À lundi Najat, la coupa Mehdi.

— À lundi Président. »

Il dévala l’escalier – l’ascenseur était encore en panne – et se retrouva sur le trottoir de la rue de Reims. Le froid le saisit et il enfonça les mains dans les poches de son manteau. Il n’avait aucune idée de l’endroit où il s’était garé. Il essaya de se concentrer mais les seules choses qui lui venaient à l’esprit étaient des colonnes de chiffres, des graphiques vert et bleu, des noms de clients. Le gardien de la rue accourut dans sa blouse défraîchie, sa casquette enfoncée sur le front. « La R12 ? » demanda-t-il, et Mehdi acquiesça. Il l’escorta jusqu’à la voiture. « Je l’ai lavée, Président », et le gardien tendit la main. Mehdi lui glissa un billet et s’installa derrière le volant. Dans l’habitacle flottait une odeur de fruit pourri et de tabac froid. Il chercha sous le tas de papiers qui s’amoncelaient sur le siège passager et trouva une orange couverte de moisi. Il ramassa un exemplaire du Monde daté du 8 mars 1980. À la une, un article titrait « Ratonnade ». Quelque part en France, à la sortie d’un lycée, on avait voulu casser de l’Arabe. Le 8 mars. Cela faisait donc six jours qu’il n’était pas rentré chez lui. À force de travailler, enfermé dans son bureau, il avait perdu la notion du temps. Six jours qu’il se nourrissait de sandwichs au thon et de croissants. Six jours qu’il dormait sur le divan étroit et trop court qu’il avait fait installer sous sa fenêtre. Un soir, excédé, il avait donné un coup de pied dans l’accoudoir et l’avait cassé.

Il voulut démarrer la voiture mais le moteur toussota. Le gardien tapa contre la vitre. « Il faut qu’elle chauffe », expliqua-t-il et Mehdi, s’il ne s’était pas retenu, lui aurait répondu qu’il n’avait pas besoin de ses conseils à la con. Mais par miracle la voiture démarra et il prit la direction de Rabat. Des camions arrivaient du port et, en face de lui, il pouvait voir la fumée s’échapper des cheminées des usines. Des jeunes filles en blouse d’écolière traversèrent la rue en riant et l’une d’elles lui fit un signe de la main. Il se laissa distraire par son sourire et la circulation de plus en plus dense. Il avait beau travailler à Casablanca depuis plus de six mois, cette ville demeurait un mystère. Il craignait parfois de se perdre dans le ventre de cette cité immense et de ne plus jamais retrouver son chemin. À un feu rouge, deux adolescents foncèrent sur lui et versèrent de l’eau savonneuse sur le pare-brise. « Allez-vous-en ! » leur cria Mehdi, mais les garçons, hilares, se mirent à essuyer la vitre avec un chiffon jaune. Derrière lui, les conducteurs klaxonnèrent et, exaspérés, le dépassèrent. Mehdi donna aux gamins les dernières pièces qui traînaient dans la voiture.

Oui, cette ville lui faisait peur. Casablanca et ses deux millions d’habitants. Les étrangers étaient partis, les Espagnols du Maarif, les Italiens du Belvédère, les coopérants français qui comme Henri avaient cru dans l’avenir de la jeunesse marocaine. Tous les jours, à la gare routière, débarquaient des familles de paysans. Casablanca, où avait été inventé le mot « bidonville », grandissait trop vite et chaque nuit, il semblait que des baraques avaient poussé, on avait creusé une ruelle, un groupe de mendiants s’était fait une place aux abords d’un club ou d’un restaurant. Des calèches tirées par des carnes erraient au pied des immeubles de luxe. Des filles aux yeux rougis par le haschich prenaient des coups de couteau sur la Corniche. Les bâtiments n’étaient ni assez hauts, ni assez blancs, ni assez modernes pour masquer la misère. La ville était trouée de terrains vagues et Mehdi se demandait si c’était la ville qui rognait sur la campagne ou la campagne qui colonisait la ville. Entre deux buildings paissaient des vaches faméliques et dans l’arrière-cour d’une clinique huppée, un coq marchait fièrement et réveillait à l’aube les patients. Loin, là-bas, dans les quartiers où la police patrouillait tous feux éteints, des garçons aux cheveux frisés composaient des chansons interdites. On se refilait sur cassette des prêches vindicatifs ou des morceaux de rock. La ville résistait, tel un organisme vivant qui combat la maladie. Elle résistait au silence, à la répression, à l’ordre qu’on voulait lui imposer comme on enserre la taille d’une femme dans un corset. La ville blanche inquiétait Mehdi autant qu’elle le ravissait. Il était écœuré par l’odeur d’iode et de poubelle qui stagnait constamment, par le vent poisseux qui vous donnait l’impression d’être sale et, en même temps, il ne pouvait plus s’en passer. Parfois, il se disait qu’il suffirait d’une étincelle pour que tout explose, que le chaudron se mette à bouillir et qu’éclatent des émeutes, comme en 1965. Tous les ingrédients étaient réunis : la sécheresse, la coûteuse guerre au Sahara, l’inflation. Le pays était à genoux, misérable, fatigué par les promesses non tenues. Il semblait loin le temps des utopies et de l’optimisme. Les marxistes, les vrais, croupissaient en prison tandis que les politiques de tout bord appelaient au réalisme, au pragmatisme, au compromis.