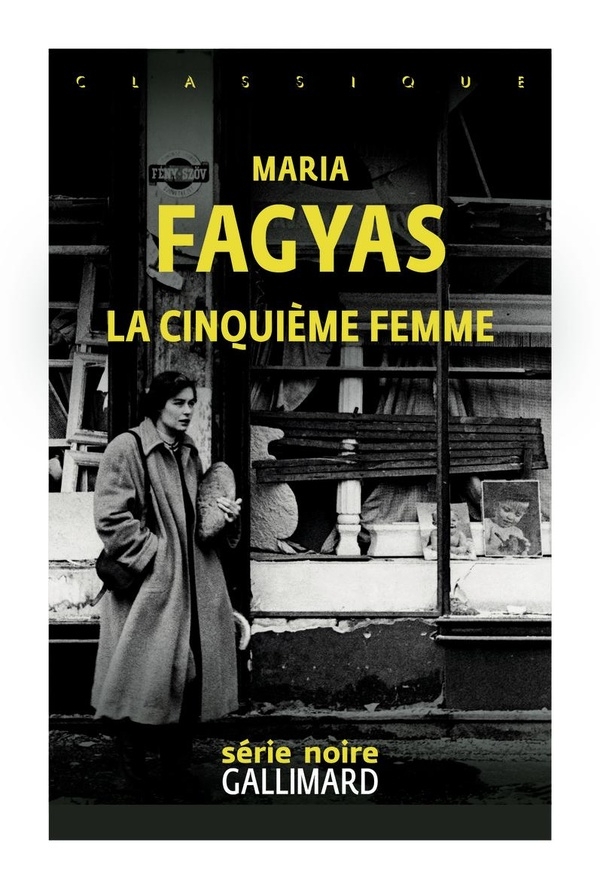

La Cinquième femme

Octobre 1956, Budapest. L'inspecteur Nemetz découvre, devant la boulangerie de Perc Kaz, quatre corps de femmes alignés sur le trottoir. Quand il repasse par là plus tard, un cinquième les a rejoints. Que les cadavres s'empilent dans les rues transformées en chantier sanglant par l'insurrection n'a rien d'étonnant, mais celui-là est spécial. Il s'agit de la grande brune venue le trouver la veille pour accuser son mari, jeune médecin zélé, de vouloir la tuer.

Dans la ville déchirée par les combats, sur fond de résistance et de collaboration, de règlements de comptes et de marché noir, s'engage entre l'enquêteur et le médecin un subtil jeu du chat et de la souris, dont l'issue est irrémédiablement liée au conflit.

Extrait

Samedi 27 octobre 1956

Six heures sonnèrent à un clocher, quelque part dans Budapest. Un coup de vent fouetta les façades des maisons et fit onduler les drapeaux comme des chiffons secoués par d'énergiques ménagères. Les blindés lançaient une nouvelle attaque boulevard du Musée. Le sourd grondement de leurs moteurs se mêlait aux rafales de mitrailleuses et aux explosions des grenades à main.

Quatre corps de femmes étaient alignés sur le trottoir devant la boulangerie à l'angle de Perc Köz. Deux d'entre eux étaient recouverts de sacs de jute ayant contenu de la farine. Les deux autres étaient simplement protégés par un épais papier d'emballage sur lequel figuraient, à l'encre bleue, le nom et l'adresse de l'expéditeur, ainsi que des étiquettes où l'on pouvait lire Par exprès et Denrée périssable.

La première de ces femmes était grande et maigre. Ses jambes décharnées dépassaient du linceul de papier grossier, on aurait dit deux lattes de sommier sous les bas de coton noir. Les bas et les chaussures usées, à talons plats, formaient un contraste saisissant avec son éclatant chignon blond dont les reflets dorés scintillaient chaque fois que le vent soulevait le papier d'emballage. Les trois autres femmes étaient petites, grasses et nettement plus âgées. Les quatre corps baignaient dans une grande quantité de sang dont les traînées s'allongeaient sur l'asphalte telles des ombres au coucher du soleil.

Trois cabas avachis et un filet à provisions étaient entassés contre le mur. Dans le filet, un chou, une petite boîte de concentré de tomate et trois pommes. Un des cabas débordait d'épinards frais. Dans une ville menacée par la famine, il fallait beaucoup d'ingéniosité et d'énergie pour se procurer des légumes verts ; on comprenait qu'une femme aussi déterminée n'ait pas voulu perdre sa place dans la file d'attente sous le simple prétexte qu'un blindé russe surgissait à l'angle de la rue. Lorsque le char avait ouvert le feu, il était trop tard pour fuir. Cette femme et les trois autres n'avaient sans doute pas eu le temps d'avoir peur. Les balles les avaient fauchées avant même qu'elles se rendent compte qu'elles avaient fait la queue pour rien.

Les vitrines de la boulangerie étaient percées de petits trous ronds étoilés dont les craquelures dessinaient d'étranges motifs. Mais, par miracle, elles tenaient encore en place. L'intérieur de la boutique était jonché de débris de verre : toutes les appliques murales avaient été pulvérisées. Déjà, une jeune employée balayait le sol, tandis qu'une autre passait un chiffon sur les rayonnages vides. Elles se hâtaient comme si elles craignaient que les blindés reviennent avant qu'elles aient fini de tout remettre en ordre.

Lajos Nemetz passa devant la boulangerie en se rendant à l'hôtel de police et s'arrêta pour jeter un coup d'œil sur les corps. Il les observa pendant quelques secondes avec un stoïcisme professionnel, sans horreur ni pitié. Depuis trente-six ans qu'il était à la brigade criminelle, il ne comptait plus le nombre de cadavres qu'il avait eu l'occasion de voir, figés par une mort violente dans les attitudes les plus grotesques. Il n'avait gardé le souvenir que de rares visages, surtout des enfants et des jeunes filles. Les autres n'avaient laissé aucune trace dans sa mémoire, sans doute parce que la mort et la décomposition les avaient privés de leur identité. Deux mois dans un fossé et la seule chose qui distinguait une reine de beauté d'une caissière de banque était sa longue chevelure.

Nemetz poursuivit son chemin, tout en enregistrant au passage les murs criblés de balles, les rangées de fenêtres sans vitres, les façades éventrées révélant, tels des décors de théâtre, des intérieurs ravagés mais encore habités.

Il avait suffi de quatre journées d'octobre pour qu'une paisible capitale, où la vie s'écoulait jusqu'alors dans une monotonie affairée et bien réglée, devienne un chantier ensanglanté et recouvert de cendres. Il n'y avait eu ni mise en garde, ni ultimatum, ni déclaration de guerre, les combats avaient simplement éclaté avec la violence d'un cataclysme. Nemetz se rappelait cette jeunesse enthousiaste défilant devant lui dans l'après-midi du mardi en brandissant des drapeaux hongrois débarrassés du symbole communiste et des pancartes réclamant l'indépendance et la liberté. Malheureusement, plusieurs avaient été fauchés le soir même devant l'immeuble de la Radio par des membres de l'AVH, la police secrète communiste.

À deux cents mètres de la boulangerie, Nemetz buta sur le corps d'un petit garçon étendu entre les cariatides écroulées d'un balcon. L'enfant était bien chaussé et vêtu d'une courte veste doublée de fourrure. Son béret bleu marine était à moitié enfoui sous les décombres. Il avait une profonde blessure à la tempe et ses cheveux blonds étaient emmêlés et poisseux de sang coagulé. Il gisait sur le flanc et l'on n'aurait su dire s'il avait été tué par une balle ou par un moellon détaché du mur. Nemetz grava dans sa mémoire le numéro de l'immeuble afin de pouvoir le signaler au Bureau des personnes disparues, si d'aventure le service était encore opérationnel. On n'allait pas tarder à se mettre à la recherche de ce petit garçon. En ce moment même, ses parents se disposaient sans doute à passer à table et sa mère se promettait de lui donner une bonne fessée pour lui apprendre à rentrer à l'heure.

Devant l'entrée principale de l'hôtel de police, la chaussée était défoncée et la carcasse d'un autobus calciné avait été poussée contre le mur. Nemetz fit le tour du bâtiment et entra par une porte latérale, qui, en temps ordinaire, aurait été verrouillée. Elle était maintenant béante et la guérite de l'agent en faction, vide. Le cliquetis d'une machine à écrire lui parvint du premier étage. Il se répercutait dans tout l'édifice, et prenait l'accent pathétique d'un SOS lancé par un radio à bord d'un navire en détresse.