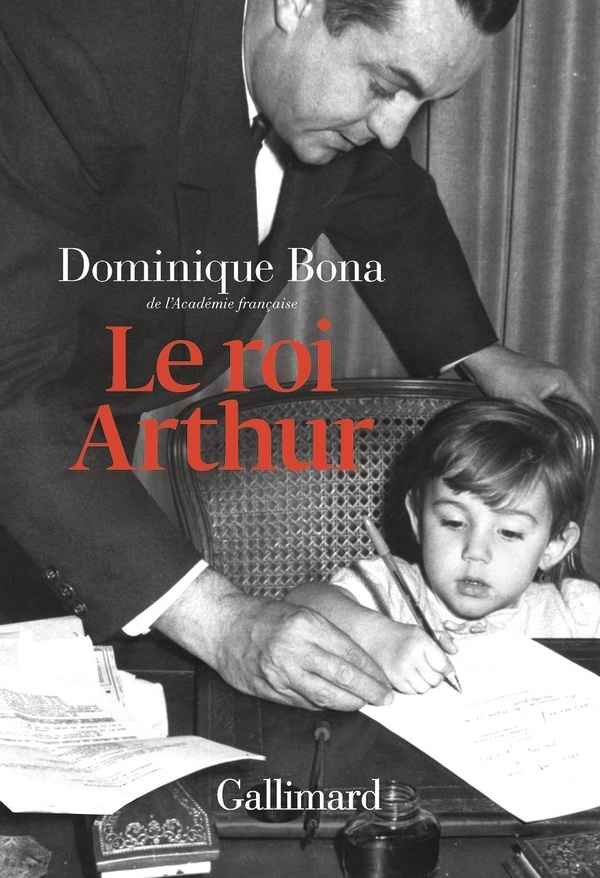

Le roi Arthur

Comment exister dans un monde où le père est un roi ? Dominique Bona évoque son père, Arthur Conte (1920-2013), qui fut écrivain, historien et journaliste, mais aussi député, ministre sous la IVe République et président de l'ORTF : une figure politique marquante depuis l'après-guerre jusqu'à la fin des années 1970. Elle trace au plus intime un portrait profondément ancré dans une époque et dans une région, le Midi catalan, avec ses «paysans de la vigne» et ses conteurs éternels. Du village natal de Salses aux coulisses de l'Assemblée nationale remontent des éclats de souvenirs, tout un passé familial, coloré, sonore. Ce père aimait chanter, réciter des poèmes, et racontait inlassablement des histoires. Il puisait pour cela dans le vieux fonds du merveilleux qui remonte à la nuit des temps. Et le roi celte qui a donné son nom à la légende, ce roi assis à la Table ronde avec ses chevaliers fameux, ses fées et son Enchanteur, faisait partie de son répertoire. Leurs voix se mêlent ici et se répondent. Livre sur la filiation, sur la transmission, ce récit plein de charme est aussi un roman d'apprentissage : une tentative pour comprendre le sens de sa propre histoire, quand on a grandi à l'ombre du père.

Extrait

Les hommes de ma famille se sont toujours appelés Arthur ou Pierre. C’était une tradition dont la raison s’est perdue. Je ne sais quel ancêtre en avait décidé ainsi du fond des âges : un Arthur prénommait son fils Pierre, qui à son tour appelait son fils Arthur. Et ainsi de suite, sans trop faillir à la règle, au fil des générations.

Pour s’y reconnaître, on ajoutait l’Ancien ou le Jeune comme dans l’Antiquité, encore que plus souvent le Vieux ou le Petit.

Pour mon père, ce fut Arthur.

Ma mère en était désolée pour lui. Elle aurait préféré épouser un Pierre, mais s’en consolait en sachant que ce serait le prénom de son fils. Aux premiers temps de leur mariage, dans les années 1950, elle ne prononçait pourtant que du bout des lèvres ces deux syllabes bizarres qui n’avaient rien de latin ni de grec et ne figuraient pas, d’après elle, sur le calendrier des saints. Nous ne fêtions donc jamais le 15 novembre, date de commémoration du moine bénédictin Arthur de Glastonbury, britannique, brûlé vif pour s’être opposé au roi Henri VIII. Pierre, le disciple préféré du Christ, qui l’avait désigné entre tous pour bâtir son Église, s’accordait avec la culture chrétienne de notre mère. Comme Paul, comme Jean, il lui parlait d’un monde familier, solide et rassurant, au lieu qu’Arthur était pour elle, qui n’en doutait pas une seconde et le lui reprochait quelquefois avec malice, un prénom « barbare ».

Le mot, qu’elle employait sans aucune xénophobie mais en référence aux invasions qui ont déferlé sur la Gaule durant le haut Moyen Âge, faisait surgir devant elle des Vikings, armés jusqu’aux dents, qui prenaient d’assaut un village, violaient les femmes et tuaient les enfants.

Mon père protestait. Il ne pouvait pas descendre des Vikings, c’était un contresens historique. Aucun Ragnar, aucun Olaf, n’avait conquis cet extrême sud de la France, même si des ancêtres avaient peut-être aperçu leurs drakkars – les Vikings ont atteint les côtes des Baléares. Mais il ne reniait pas d’éventuelles ascendances « barbares ». Dans sa bouche, le mot qui horrifiait notre mère se changeait en compliment. Des envahisseurs wisigoths avaient poussé leurs raids très loin, jusqu’aux rives de la Méditerranée où nous vivions, sur leur route vers l’Espagne. Ils s’y étaient implantés, durant plusieurs siècles, et y avaient fait souche.

C’était un de ses couplets préférés en famille : nous, les enfants, étions priés de ne pas confondre Wisigoths et Ostrogoths. Seuls les premiers, des plus civilisés selon notre père, méritaient qu’on se réclame d’eux. Il me semble l’entendre nous raconter l’histoire de ces Goths dits de l’Ouest, alliés de l’Empire romain, qui furent dès le Ve siècle constructeurs d’écoles et de bibliothèques – c’est ce dont je me souviens. Certes armés jusqu’aux dents, ils ne violaient pas les femmes et ne tuaient pas d’enfants dans les récits de mon père. Pour rassurer notre mère, il ajoutait qu’ils s’étaient très tôt christianisés et qu’ils avaient construit des églises.