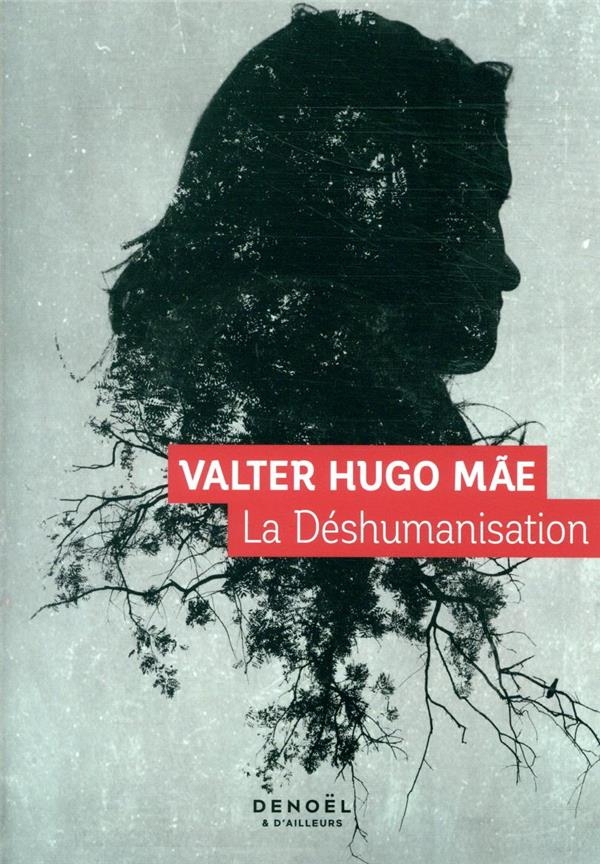

La Déshumanisation

«Les gens commençaient à parler des sœurs mortes. La plus morte et la moins morte.»

Halla a onze ans quand elle perd sa sœur jumelle, son miroir. Ses parents ont enseveli les cendres de leur enfant en expliquant à la survivante qu’un bel arbre pousserait là. Mais rien n’est venu.

Sa mère, aussi froide que les paysages islandais qui l’entourent, la rejette, et son père fantasque ne parvient plus à communiquer avec elle. Halla devra apprendre, seule, à surmonter cette tragédie pour quitter l’enfance.

Roman d’une beauté et d’une puissance incomparables, La Déshumanisation questionne avec grâce notre rapport à l’existence.

Extrait

Ils me dirent qu’on allait la planter. Elle renaîtrait, comme une graine semée dans ce lopin de terre très abrité. La mort des enfants est comme ça, dit ma mère. Mon père, révolté, trouvait qu’il aurait mieux valu qu’on l’emmène à la bouche de dieu. Quand il commença à pleuvoir, les amis et la famille s’étant mis à l’abri, je le vis rester là, tout seul. Je pensai qu’il creuserait la terre de ses mains et qu’il partirait dans la montagne en portant le corps inerte de ma sœur jusqu’à l’effroyable gouffre.

Nous étions jumelles. Des enfants miroir. Avec sa mort, autour de moi, tout a été divisé par moitié.

En me couchant ce soir-là, je sentis peu à peu le picotement de la terre sur ma peau et l’eau qui détrempait tout. J’entendis le bruit sourd du passage des moutons. C’est ce que, effrayée, je leur expliquai. Ils me dirent que peut-être l’enfant morte continuait à vivre dans mon corps. Elle continuait à vivre sous une autre forme. Et je croyais naïvement qu’en vérité ils l’avaient plantée pour qu’elle germe à nouveau. Peut-être qu’un arbre rare pousserait là, dans notre coin abandonné en bordure des fjords. Peut-être qu’il donnerait des fleurs. Des fruits. Ma mère, bouleversée et constamment malade, me prit la main et me dit : tu as maintenant deux âmes à sauver. J’étais aussi terrifiée que pleine de tendresse envers elle. Ma mère ne me pardonnerait pas la moindre faiblesse.

Je pensais que peut-être ma sœur pourrait renaître dans un arbre de muscles, aux branches d’os couvertes de fleurs d’ongles. Des milliers d’ongles sous le soleil rare. Qui pousseraient comme des griffes acérées. Je pensais que la mort était comme l’imagination, magique et terrible, remplie de lumière et de peur, faite du hasard. Je me dis que la mort était faite du hasard.

Je me couchais dans mon lit, j’imaginais la terre sur mon corps, l’eau, le passage des moutons, le noir. Le froid intense. Il faisait très froid. Je ne pouvais pas bouger. Les morts ne se recroquevillent pas, ne se pelotonnent pas, ils restent là, tels qu’on les a laissés. Et je savais que j’aurais dû y veiller. J’aurais dû vérifier si elle portait un gilet, s’il était bien boutonné jusqu’au cou, si on l’avait déposée sur des coussins ou si cela n’était rien de plus qu’un drap étalé sur des planches. Et puis, je comprenais qu’on avait enterré ma sœur comme un déchet sans importance.

Déjà, les gens appelaient ce coin de terre «l’enfant semée». Ils disaient ça. L’enfant semée. Cela ressemblait à de l’ironie parce que le temps passait et que rien ne germait, personne ne germait. C’était une plantation ridicule. Juste quelque chose pour consoler la famille. Qui ne servait à rien. Et on me demandait : est-il vrai que les jumeaux ont deux âmes. Comme si je me sentais grosse ou lourde, comme si un changement s’était produit dans mon corps ou dans mon regard, qui aurait rendu évidente l’obligation de faire revivre ma sœur. Tu portes en toi un fantôme, disait Einar.

J’étais maigre. Une ébauche de fille. Je n’existais presque pas. Je ne me voyais grosse d’aucune acquisition et j’avais même du mal à trouver une place pour l’âme qui m’avait été dévolue.

Ma sœur aimait les sucreries et moi je les détestais. Peut-être les gens essaieraient-ils de me convaincre de manger des sucreries pour apaiser son âme. Peut-être arriverais-je à aimer les snúdurs, si Sigridur vivait vraiment en moi. J’en mangeai quelques-uns, je les détestai autant qu’avant, et la douleur due à l’absence de ma sœur ne fit qu’empirer. Je disais que le sucre était comme du sang versé sur ma langue.

Ce n’est que par anticipation que j’aurais pu sentir la terre et l’eau. Pendant quelque temps, je compris que le cercueil dans lequel on l’avait enfermée la protégerait, propre, avant que tout se mélange, pourriture, avant de disparaître. Malgré cela, je me couchais avec la mort. Je croisais les mains sur la poitrine comme on l’avait fait pour Sigridur, raide, immobile, et j’imaginais des choses au lieu de m’endormir. Imaginer c’était comme mourir.