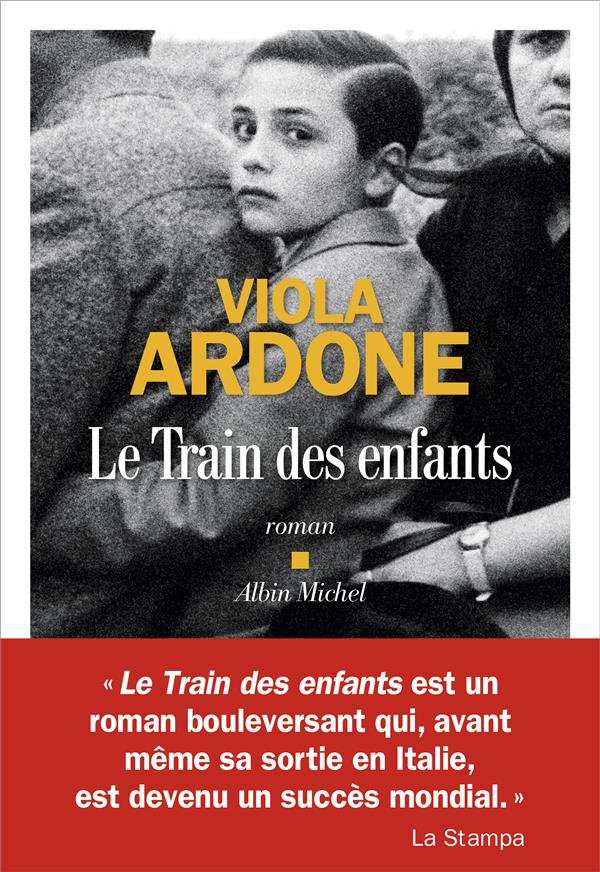

Le Train des enfants

Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un train. Avec des milliers d'autres enfants du Sud, il traversera toute la péninsule et passera quelques mois dans une famille du Nord : une initiative du parti communiste vouée à arracher les plus jeunes à la misère après le dernier conflit mondial.

Loin de ses repères, de sa mère Antonietta et des ruelles de Naples, Amerigo découvre une autre vie. Déchiré entre l'amour maternel et sa famille d'adoption, quel chemin choisira-t-il ?

S'inspirant de faits historiques, Viola Ardone raconte l'histoire poignante d'un amour manquée entre un fils et sa mère. Immense succès en Italie et en cours de traduction dans 29 pays, ce roman remarquable révèle une auteure d'exception.

Extrait

Maman devant et moi juste derrière. Dans les ruelles des Quartiers espagnols, où tout le monde parle napolitain, maman marche vite : quand elle fait un pas, j'en fais deux. Je regarde les chaussures des gens. Si elles sont en bon état, je gagne un point ; si elles sont trouées, je perds un point. Pas de chaussures : zéro point. Chaussures neuves : étoile bonus. Moi, des chaussures neuves je n'en ai jamais eu, je porte celles des autres et elles me font toujours mal. Maman dit que je marche de traviole. C'est pas ma faute. C'est à cause des chaussures des autres. Elles ont la forme des pieds qui les ont utilisées avant moi. Elles ont pris leurs habitudes, elles faisaient d'autres trajets, d'autres jeux. Et quand elles m'arrivent, elles ne peuvent pas savoir comment je marche et où je veux aller. Elles doivent s'habituer petit à petit, mais entre-temps mes pieds grandissent, mes chaussures deviennent trop serrées et c'est reparti pour un tour.

Maman devant et moi juste derrière. Je ne sais pas où on va, elle dit que c'est pour mon bien. Ça sent l'arnaque, comme pour l'histoire des poux. C'est pour ton bien, et je me suis retrouvé avec les cheveux coupés rasibus. J'ai eu de la chance qu'à mon copain Tommasino aussi ils les lui ont coupés rasibus pour son bien. Nos copains de la ruelle se fichaient de nous, ils nous disaient qu'on avait l'air de deux têtes de mort sorties du cimetière des Fontanelle. Au départ, Tommasino n'était pas mon copain. Une fois, je l'avais vu faucher une pomme sur l'étal de Tête-Blanche, le primeur qui a sa carriole sur la piazza Mercato, et alors je m'étais dit qu'on ne pouvait pas être copains, parce que ma maman Antonietta m'a expliqué que d'accord on est pauvres, mais pas voleurs. Sinon après on devient des crève-la-faim. Tommasino m'a vu et il a volé une pomme pour moi aussi. Comme cette pomme je ne l'avais pas volée mais je l'avais eue en cadeau, je l'ai mangée, il faut dire que j'avais la faim au ventre. Et on est devenus copains. Copains de pommes.

Maman marche sans jamais regarder par terre. Moi, je traîne les pieds et j'additionne les scores des chaussures, pour faire passer la peur. Je compte jusqu'à dix sur mes doigts et puis je recommence du début. Quand ça fera dix fois dix, il se passera un truc chouette, c'est ça le jeu. Pour le moment, le truc chouette n'est jamais arrivé, peut-être parce que j'ai mal compté les points. J'adore les chiffres. Les lettres, non : toutes seules, je les reconnais, mais quand elles sont mélangées pour faire des mots, je m'embrouille. Maman dit que je ne dois pas devenir comme elle, c'est pour ça qu'elle m'a envoyé à l'école. J'y suis allé, mais ça ne m'a pas plu. Déjà, mes camarades criaient et je rentrais à la maison avec la tête comme ça, et puis la salle était petite et puait les pieds. En plus, je devais rester tout le temps immobile derrière mon pupitre sans dire un mot et faire que dessiner des bâtons. La maîtresse avait le menton pointu et un cheveu sur la langue, mais ceux qui se fichaient d'elle se ramassaient une taloche. Moi, en cinq jours, j'en ai pris dix. Je les ai comptées sur mes doigts comme le score des chaussures, mais je n'ai rien gagné. Et alors je n'ai plus voulu aller à l'école.

Maman n'était pas contente, elle a dit que je devais au moins apprendre un boulot, du coup elle m'a envoyé ramasser les chiffons. Au début, j'étais content : je devais me balader toute la journée pour récupérer les vieux tissus maison par maison ou bien dans les poubelles et les apporter au marché, à Forte-Tête. Mais au bout de quelques jours, j'étais tellement fatigué en rentrant que je regrettais presque les taloches de la maîtresse au menton pointu.

Maman s'arrête devant un immeuble gris et rouge, avec de grandes fenêtres. « C'est là », elle dit. Cette école m'a l'air plus jolie que celle d'avant. Dedans, c'est silencieux et ça ne pue pas les pieds. On monte au deuxième étage et les gens nous font asseoir sur un banc en bois dans un couloir jusqu'à ce qu'on entende une voix déclarer : « Au suivant. » Vu que personne ne bouge, maman comprend que le suivant c'est nous, alors on entre.

Ma maman s'appelle Antonietta Speranza. La demoiselle qui nous attendait marque son nom sur une feuille et dit : « Speranza, espoir, c'est tout ce qui vous reste. » Je me dis : Voilà, maintenant maman va tourner les talons et on va rentrer à la maison. Mais non.

«Vous en donnez des taloches, maîtresse?» je demande, en me protégeant la tête avec les bras, au cas où. La demoiselle rigole et prend ma joue entre son pouce et son index, mais sans serrer. « Installez-vous », elle dit, et on s'assoit en face d'elle.

La demoiselle ne ressemble pas du tout à l'autre, elle n'a pas un menton pointu mais un joli sourire plein de dents blanches et droites, les cheveux coupés court, et elle porte un pantalon, comme les hommes. Nous, on se tait. Elle dit qu'elle s'appelle Maddalena Criscuolo et peut-être que ma maman se souvient d'elle, parce qu'elle s'est battue pour nous libérer de l'oppression nazie. Maman fait oui oui de la tête, mais ça se voit qu'elle n'a jamais entendu parler de cette Maddalena Criscuolo avant aujourd'hui. Maddalena raconte qu'elle a sauvé le pont du quartier de la Sanità, que les Allemands voulaient faire sauter à la dynamite, et après on lui a donné une médaille de bronze et une attestation. Moi, je me dis que ça aurait été mieux qu'on lui donne des chaussures neuves parce qu'elle en a une en bon état et une trouée (zéro point). Elle dit qu'on a bien fait de venir la voir, que beaucoup de gens ont honte, que ses camarades et elle ont dû aller toquer chez tout le monde pour convaincre les mamans que c'était une bonne chose pour elles et pour leurs enfants. Qu'on leur a claqué beaucoup de portes au nez, et même qu'on les a insultées. Je la crois, parce que moi aussi, quand je vais demander des vieux tissus, on me crie souvent des insultes. La demoiselle dit que beaucoup de braves gens ont eu confiance en elles, que ma maman Antonietta est une femme courageuse et que c'est un cadeau qu'elle fait là à son fils. Moi, des cadeaux je n'en ai jamais eu, à part la vieille boîte à couture où j'ai mis tous mes trésors.

Ma maman Antonietta attend que cette Maddalena finisse de parler, parce que les bavardages c'est pas sa spécialité. Maddalena dit que les enfants, il faut leur donner une chance. Moi, je préférerais qu'on me donne du pain, du sucre et de la ricotta. J'en ai mangé une fois à une fête des Américains où j'avais réussi à entrer avec Tommasino (chaussures abîmées : je perds un point).

Maman ne dit toujours rien, alors Maddalena continue : elles ont organisé des trains spéciaux pour emmener des enfants là-haut. Maman demande : « Vous êtes sûre ? Regardez-le, celui-là : c'est une malédiction ! » Maddalena répond qu'ils en mettront plein dans le train, pas que moi. « Alors ici c'est pas une école ! » je finis par comprendre, et je souris. Ma maman Antonietta ne sourit pas. « Si j'avais eu le choix, je ne serais pas venue ici, celui-là c'est le seul que j'ai, faites ce que vous avez à faire. »

Quand on repart, maman marche toujours devant moi, mais plus lentement. On passe devant le comptoir des pizzas, où chaque fois je me suspends à sa robe en pleurnichant jusqu'à ce que je me ramasse une torgnole. Elle s'arrête. « Une fritons ricotta », elle dit au jeune homme derrière le comptoir.

Cette fois, je n'ai rien demandé. Si maman décide d'elle-même de m'acheter de la pizza frite en milieu de matinée, ça sent l'arnaque.

Le jeune homme emballe une pizza aussi jaune que le soleil et plus large que ma figure. Je la prends à deux mains parce que j'ai peur de la faire tomber. Elle est chaude et parfumée, je souffle dessus, l'odeur de l'huile me chatouille le nez et la bouche. Maman se penche et me regarde droit dans les yeux : « Tu as entendu. Tu es grand maintenant, tu vas avoir huit ans. Tu connais notre situation. »

Elle essuie le gras sur mon visage avec le dos de sa main. «Fais-moi goûter», et elle en arrache un petit bout. Puis elle se redresse et on reprend le chemin de la maison. Je la suis sans poser de questions. Maman devant et moi juste derrière.