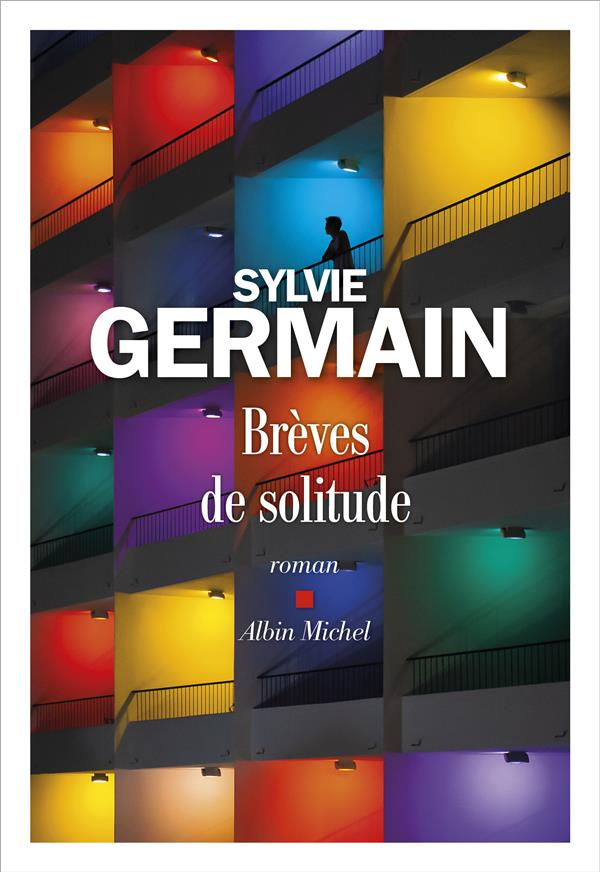

Brèves de solitude

Des passants se croisent dans un square, s'observent, se jaugent furtivement. Quelques jours plus tard, forcés à la réclusion, ils se trouvent confrontés à eux-mêmes, à leur vie intérieure et à la part d'inconnu, de vide ou de chaos qu'elle recèle.

Un soir de pleine lune qui transforme le ciel au-dessus de la ville confinée en un miroir étrange, l'ordinaire des êtres se renverse en extraordinaire et chacun sent sa vie vaciller.

C'est en remarquable observatrice de ses contemporains que Sylvie Germain nous convie à cette valse mélancolique, éphémère constellation de vivants, où le tragique se mêle à la tendresse et à la dérision, le vertige de l'esseulement à la force de l'amitié.

Extrait

Joséphine

À la voir assise au milieu du banc, immobile, épaules droites et tête haut levée, drapée dans une étole à motifs géométriques, une main posée sur la poignée de son parapluie-canne, la bandoulière de son sac plaquée à l'oblique sur sa poitrine comme le cordon d'un ordre honorifique, on dirait une petite reine à la gloire révolue qui affronte son déclin avec placidité, ses yeux vert bronze fixés sur son destin dont elle assume la dureté. À ses pieds trône un cabas en plastique à rayures multicolores tel un piédestal en émaux cloisonnés.

Il n'en est rien, la vieille reine de quatre sous a le sang amer, la salive acide, des pensées grincheuses. Ses yeux, qui certainement furent beaux, sont étroits et coupants comme des silex. Elle en glisse le tranchant lentement autour d'elle, et rien, personne ne trouve grâce.

Comme chaque fois qu'elle se rend dans le square, sa désolation se porte en premier sur le lieu. Une vraie mocheté, une pouillerie de peau de chagrin, ronchonne-t‐elle. Il avait une sacrée belle allure, autrefois, beaucoup plus spacieux et joliment arboré ; des platanes, des marronniers, des tilleuls, et même des noisetiers. Et des arbustes, des lilas, des viornes, des chèvrefeuilles... Elle fait la liste à la louche, elle se souvient davantage des odeurs et des explosions de couleurs au printemps que des noms des arbres et des plantes. À présent, juste quelques marronniers et de chétifs buissons le long des grilles. Il y avait aussi des statues, dont un faune rigolard qui brandissait un tambourin. Il avait beau dissimuler en partie son bas-ventre avec une de ses jambes relevées, elle avait repéré le truc bizarre qui se cachait derrière – deux grosses gousses de pois chiches surmontées d'un tubercule de patate, ou de topinambour, le tout couronné d'un frisottis de lichen. Faute d'avoir reçu la moindre information concernant l'anatomie sexuelle, tant féminine que masculine, elle ne comprenait pas trop de quoi il s'agissait, mais elle suspectait un secret alléchant et dès qu'elle pouvait échapper à la surveillance de sa mère elle se hâtait d'aller lorgner ces excroissances végétales coulées dans le bronze. Pourquoi son corps à elle n'en était-il pas pourvu, et est-ce que tous les garçons avaient, eux, un bas-ventre légumineux? Cette question l'avait longuement taraudée, et le jour où enfin elle avait découvert en direct comment est bâti un homme, elle avait repensé à la statue du faune rigoleur et du coup pouffé de rire. Passé la brusquerie et la douleur de la première fois, elle avait pris goût à la sexualité, qui longtemps avait eu pour elle un caractère ludique, jovialement faunesque, surtout avec Émile, son mari resté gaillard jusqu'à la fin de sa vie, survenue d'ailleurs en plein ébat amoureux. Soudain il s'était lourdement affaissé sur elle dans un râle sec et sourd, son corps de bon vivant tout de go saisi par la mort, qui n'avait rien de petite. Le faune enjoué s'était brutalement changé en pierre tombale, et depuis Joséphine a perdu tout attrait pour les délices de l'accouplement.

Elle repense à son jardin public de jadis. Il y avait encore un manège de chevaux de bois, certains fixes d'autres sauteurs, peints en blanc, en gris ou en noir, tous bien croupés, ornés de crinières dorées et de queues en crin véritable, pattes haut levées, têtes dressées ou penchées, naseaux large ouverts et lèvres supérieures retroussées sur un hennissement muet et magique, ils caracolaient au son d'un orgue limonaire sous un plafond décoré de figurines et de fleurs. Des angelots, des bergères à robes et chapeaux enrubannés, des roses et des fougères, des hirondelles, des cygnes et des poules.

Des bribes d'air lui reviennent en mémoire, mais elles se fondent en une brume sonore, mi-guillerette, mi-mélancolique. Comme les images peintes sous la voûte du carrousel, comme la cavalerie de bois, les souvenirs tournent pirouettent s'emmêlent et puis s'estompent. C'est si loin, tout ça. Cet autrefois date de sa petite enfance, soit de quelque sept décennies. Il n'empêche, ce parc était une féerie, mais depuis une trentaine d'années on n'a cessé de le rogner pour gagner de l'espace où construire des immeubles, on l'a réduit à un square piteux. Abattus, les arbres, envolés, fleurs et papillons, en revanche traînent un peu partout des canettes vides, des papiers gras et autres déchets. Déboulonnées, les statues, démoli, le manège, le faune au tambourin et verge en fête s'en est allé avec la cavalerie de chevaux de bois, les chérubins, les bergères passementées et les oiseaux peints. À la place du carrousel, une aire de jeux tapissée d'un sol caoutchouté bleu électrique rayé de jaune pisseux où sont plantés un toboggan et quatre grosses bestioles en plastique censées représenter un mammouth, une poule, tous deux à bascule, un kangourou et un on ne sait trop quoi montés sur ressorts, toutes peinturlurées de vert pomme, de jaune moutarde, de rose clinquant, de rouge tomate. À côté se trouve un bac à sable. Quand les gamins jouent sur leur terrain artificiel, leurs cris sont à l'unisson des formes et des couleurs – laids, discordants, odieux.

Tiens, justement, en voilà deux qui déboulent, cornaqués par une nounou. Car à l'évidence ce n'est pas la mère de ces blondins. Une Maghrébine entre deux âges. Joséphine en voit de toutes origines, des nourrices, qu'elles accompagnent des marmots ou des vieux, mais elles sont presque toujours « de couleur », et ça l'énerve. Elle a la manie d'évaluer la couleur de peau des gens, et leurs traits, la texture de leurs cheveux, pour essayer de deviner d'où ils viennent. Plus le pays lui semble lointain, plus elle s'agace. Et le refrain « Z'ont rien à foutre ici, ceux-là, celles-là » lui monte aux lèvres dans un sifflement aigre. Ce n'est pas pour autant qu'elle se considère raciste, pas du tout même, enfin, pas vraiment, mais c'est le nombre de ces étrangers qui la chiffonne, beaucoup trop grand, et de plus en plus. Ça change l'atmosphère du lieu, ça bouscule trop ses habitudes, déjà que la voracité immobilière a défiguré son quartier dont tant de petites maisons avec cours et ateliers ont été rasée our être remplacées par de gros immeubles sans style, voilà qu'on en rajoute en entassant des familles d'émigrés dans tous les coins. Elle ne reconnaît plus son domaine, qui avait des allures de village, elle s'y sent un peu perdue, mise en minorité – spoliée, voire en danger. Si ça continue, c'est elle qui sera une exilée. Une expatriée à domicile.

Si encore ces étrangers s'adaptaient aux us et coutumes de la société où ils s'incrustent, qu'ils en apprenaient correctement la langue, l'histoire et la culture, en partageaient les valeurs, les comportements vestimentaires, alimentaires, relationnels, ça irait, on pourrait faire avec, mais pour la plupart, il n'en est rien, et les heurts et incompréhensions que génèrent ces différences incivilement revendiquées ne cessent d'empirer. Ils divisent la société, ils la morcellent, et ils finiront par la disloquer. Elle-même, de père français de souche ancestrale, est par sa mère d'origine espagnole ; à sa naissance celle-ci l'a nommée Josefina, Pilar, Carmen, et Émile, lui, était d'ascendance hongroise, mais elle a francisé son prénom, tout comme le père d'Émile, arrivé en France dans les débuts du siècle dernier, avait converti son nom Károly Molnár en Charles Meunier, et choisi ensuite pour son fils le prénom Émile, non en l'honneur de Zola comme cela arrivait chez certains émigrés saluant ainsi la mémoire de l'auteur de J'accuse !, mais en l'honneur d'Émile Littré, dont Molnár alias Meunier admirait l'étendue des connaissances et la diversité des activités : médecin, journaliste, philosophe et traducteur, écrivain, linguiste et lexicographe, homme politique, républicain, agnostique et franc-maçon. Charles Meunier était fier de posséder une vieille édition du fameux Dictionnaire de la langue française en quatre volumes reliés en cuir bordeaux avec lettrage et petits ornements dorés. C'était dans ce temple de la langue qu'il avait perfectionné son français, langue qu'il maniait avec une érudition et des préciosités étonnantes, mais toujours avec un très fort accent, ce qui lui donnait un charme singulier.