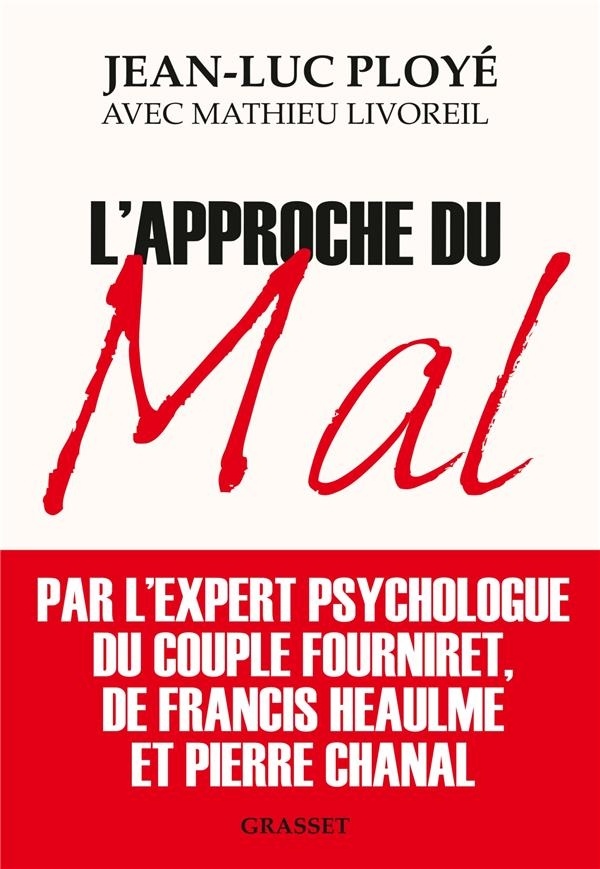

L'approche du mal

« A quoi bon expliquer l’inexplicable ? Pour nombre d’entre nous, le criminel, le tueur, n’est qu’une figure maléfique que l’on préfère chasser de notre esprit d’un revers de la main. Se confronter au mal, l’approcher par celui qui l’a commis ou celui qui l’a subi, constitue nécessairement un défi car il ne peut obéir à un schéma stéréotypé. »

Depuis 1984, Jean-Luc Ployé a effectué plus de 13 000 expertises psychologiques pour les tribunaux français : la moitié sont des victimes, l’autre des mis en cause. Parmi eux : Michel Fourniret, avec qui il devra passer huit heures dans une salle minuscule, sa femme Monique Olivier, qui se révèlera brillante aux tests d’intelligence, ou encore Francis Heaulme dont il découvre le haut du corps mutilé par de fréquentes autoflagellations. Son travail consiste à établir leur profil psychologique à l’aide de divers tests, d'entretiens qui lui permettent d’essayer d’entrer dans la tête des tueurs. C’est l’homme qui, aux Assises, essaiera d’éclairer ou d’étayer la décision des juges et des jurés pour les cas les plus complexes, les plus horrifiques, les plus sombres.

Jean-Luc Ployé nous dévoile ainsi les coulisses du premier travail de profilage en France, élaboré avec la gendarmerie et validé par FBI, travail qui mènera à l’interpellation de Pierre Chanal dans l’affaire des « disparus de Mourmelon ». Nous plongeons avec lui dans les coulisses d’un métier unique et fascinant : y a-t-il des formes du mal ? Existe-t-il des êtres dangereux et incurables ? Vivons-nous parmi des assassins en puissance ?

Cet ouvrage, écrit avec Mathieu Livoreil, révèle ce travail de recherche scientifique et personnel, fondé sur les carnets du psychologue pendant plus de 30 ans. Un choc.

Extrait

Mains

Je fixais ses mains. Il s’en est rendu compte avant moi.

J’avais face à moi un petit homme frêle. À 63 ans, ses cheveux commençaient à grisonner. Sa barbe était bien taillée et ses sourcils en friche. Michel Fourniret était accusé d’avoir enlevé, violé et tué sept adolescentes. C’était l’après-midi du 5 mai 2005, à la prison du Forest, à Bruxelles. La pièce faisait moins de cinq mètres carrés. Je me tenais près de la porte, assis à une petite table de couleur sombre sur laquelle je prenais des pages et des pages de notes. Je n’avais qu’à tendre le bras pour le toucher. Nous étions reliés au monde extérieur par une grande vitre à travers laquelle je voyais un gardien assis, immobile depuis assez longtemps pour que je me demande s’il somnolait.

Je pensais avoir l’air neutre.

L’entretien durait depuis trois heures déjà. Il m’avait décrit avec précision et délectation comment il avait étranglé ses victimes. Pour qu’elles arrêtent d’agoniser, disait-il. Il m’avait expliqué avec une jubilation manifeste comment tuer et comment la mort prenait la place de la vie dans un corps. Aucun détail ne m’était épargné. Pour appuyer sa démonstration, il m’invitait à demander confirmation de son propos auprès d’un légiste. « Il vous expliquera que ça se passe bien comme ça ! » Sa volonté de témoigner de ses actes avec une folle exactitude était sidérante. Je n’avais jamais rien entendu de tel. D’autres l’ont dit avant moi : on ne peut être que l’esclave de Fourniret. Mon regard a dérivé sur ses mains, disproportionnées par rapport au reste du corps, et s’est posé dessus. Je songe aux victimes de cet homme, réalise qu’il a été le dernier visage qu’elles ont vu de ce monde.

Il s’en est aperçu. « À quoi est-ce que vous pensez ? », me lance-t-il. Brutalement rappelé à l’ordre, mon regard remonte vite jusqu’au sien. Derrière les fines lunettes, ses yeux très bleus et très mobiles me transpercent. Je suis figé, pris comme un lapin dans les phares. Je m’entends lui dire d’un air qui se veut entendu : « Vous savez très bien à quoi je pense, monsieur Fourniret.

—Si vous le dites, je vous étrangle. »

Il pointe un doigt vers moi. Il a les yeux ouverts comme deux puits profonds. On dirait une momie. Son ton est glacial, sans le moindre vibrato émotionnel. Mon cœur s’emballe, ma vision se resserre et mon corps se met à bourdonner. L’adrénaline m’envahit. J’ai peur. Je tourne la tête vers le gardien sans parvenir à croiser son regard. Je lui adresse malgré tout un petit geste de la main qui ne veut rien dire. Je veux me rassurer, me relier à un autre espace que celui que je partage avec Fourniret. Sortir de ce huis clos, vite. Je regarde le bouton d’alarme de la pièce, évalue la distance qui m’en sépare. Je peux y arriver avant qu’il m’en empêche. Mais l’actionner signifie la fin de notre entretien, et de mon expertise. Le silence nous enveloppe. Depuis combien de temps suis-je mutique ? Le temps se dilate. Je suis incapable de penser. D’un ton que je veux professionnel, je lui propose de me parler de ses parents. Après un instant de réflexion, il acquiesce et débute un nouveau monologue. Ma terreur reflue.

Là est la perversité de Fourniret : dès qu’il perçoit une faiblesse chez l’autre, il l’utilise dans l’instant. Dominer est son unique mode de fonctionnement. Je baisse la tête sur mon cahier. Mes mains achèvent de reprendre une coloration normale et mon cœur arrête de tambouriner comme s’il voulait sortir de ma poitrine. J’ai repris des notes :

« Mon père était un homme simple, droit et imprégné des valeurs idéologiques de l’après-guerre. C’est vrai qu’il roulait par terre sous l’emprise de la boisson mais il s’en est sorti et a surmonté. C’était un père dévoué, c’est certain. À partir du moment où ma mère l’a quitté, il est redevenu un homme très bien. Il rejetait la médiocrité.

Il était fasciné par le monde de la précision. Un jour, il m’a dit : “Mon gamin, tu pourras être contremaître, ce sera le toit du monde.” J’ai toujours refusé la médiocrité et le manque d’exigence. Je suis exigeant dans tout, vous voyez très bien ce que je veux dire.

Ma mère est née le 8 juillet 1906. Elle n’a pas connu son papa, c’était un garde forestier belge qui passait dans le coin. Elle n’a pas connu sa mère non plus, celle-ci est décédée lors de l’accouchement. Elle a été élevée par ma tante Alice. Ma mère, c’était une fille naturelle, elle n’a pas de racines.

Elle a toujours été en recherche de quelque chose, une réponse à une interrogation secrète. »

Sa syntaxe, boursouflée d’érudition, se révèle alambiquée. Ce que nous pouvons dire au quotidien est souvent parasité par nos affects. Avec Fourniret, rien de tel. Il est obsédé par la volonté de dire les choses le plus précisément possible. Il n’hésite pas à ponctuer ses phrases de longs silences. D’une façon totalement imprévisible, il fait soudain une association entre l’image de sa mère et l’un de ses espaces criminels :

« Une fois, j’ai emmené une femme, elle m’a dit qu’elle était enceinte. Je l’ai fait mettre à poil dans la voiture et je l’ai regardée. Je lui ai dit qu’elle était bien faite mais qu’à l’intérieur, c’était une pourriture.

J’ai besoin d’humilier les gens.

J’étais amoureux de ma mère. Je suis né à la fin de la guerre. J’étais très chétif et en mauvaise santé. Elle s’occupait plus de moi que de mon frère André. J’ai un souvenir avec ma mère quand j’avais 2 ans : ma mère a traversé tout Sedan avec une poussette où j’étais. On allait au dispensaire. J’étais jaloux d’un monsieur qui s’intéressait à ma mère, c’est certain.

Lorsqu’elle m’a manqué de respect en s’exhibant sur une “place publique”, j’étais enfant mais ce jour-là, j’ai eu terriblement honte de cette chose-là. Mes parents ont divorcé quand j’avais 12 ans. En fait, mon père n’a pas assumé sa mission d’époux et de père de famille. Ma mère avait une brillance intellectuelle et elle prenait mon père pour un bœuf. On savait qu’il y avait la chambre parentale mais mes parents ne se sont jamais donnés en spectacle. La nudité, c’était tabou. Je n’ai jamais vu le sexe de papa ; pour maman, c’était pareil. Vous savez, ma sœur (née en 1939), comme ma mère, ce n’étaient pas des femmes, à mon avis. On avait le seau dans la cuisine. Quelqu’un qui défèque, c’est tout simplement ignoble. »

Soudain, il se met à pleurer en évoquant une scène d’enfance où un couple de Suisses lui aurait appris à souffler dans une trompette. Puis il revient sur ses conditions d’enfance, plongé dans un perpétuel exercice d’autosatisfaction : « Je rêvais de pouvoir connaître l’immaculée beauté d’un sentiment mais j’étais surtout imprégné de gaucherie, de sauvage, de timidité et cultivant en cela le germe futur de mon immense orgueil. »

J’étais arrivé à Bruxelles la veille au soir. Cette nuit-là, j’ai peu dormi. Dans ma tête, les mêmes questions tournent en boucle : Qui vais-je rencontrer ? Comment va-t-il se comporter ? Allait-il seulement accepter le principe de se soumettre à une expertise psychologique ?

Deux semaines auparavant, je me suis rendu au palais de justice de Charleville-Mézières afin de consulter le dossier d’instruction. Je n’ai pas pour habitude de procéder de la sorte car je ne veux pas être influencé par des éléments de l’enquête. Je préfère ne rien savoir hormis ce qui est reproché à celui que je vais rencontrer. Mais pour lui, c’était différent. J’ai passé des heures à lire certaines de ses auditions. Je me souviens encore de ce courrier rédigé à la suite de sa première condamnation devant une cour d’assises, en 1984, lorsqu’il fut reconnu coupable de multiples agressions sexuelles – avant de devenir un tueur en série, Fourniret était un prédateur sexuel. Il prévenait du mal qu’il pouvait commettre. Un propos vraiment inhabituel et finalement prémonitoire.

En décembre 1987, deux mois après sa libération, Fourniret tuait pour la première fois l’une de ses victimes : Isabelle, une jeune fille de 17 ans repérée, selon ses déclarations, pour son manteau strict et ses bottines blanches. « La première chose que j’ai vue, c’était son maintien, une certaine classe », dit-il aux enquêteurs. Le piège tendu est machiavélique : seule dans une voiture, Monique Olivier, son épouse, aborde l’adolescente en prétendant chercher sa route. Celle-ci accepte de monter à bord. Plus loin, Olivier s’arrête pour prendre un auto-stoppeur : Fourniret, un bidon d’essence à la main.

À l’été 1988, il viole et tue d’un coup de revolver Fabienne, 20 ans, à qui il a bandé les yeux. C’est une putain, se justifie-t-il auprès de Monique Olivier, enceinte de huit mois. En garde à vue, il dit de sa victime : « Elle semblait même satisfaite que quelque chose d’inattendu arrive dans sa vie. »

Mars 1989 : il aborde Jeanne-Marie dans un train Paris-Sedan. Elle avait 22 ans mais, dit Fourniret, en faisait 15. Ils parlent religion, sympathisent. Peu après, il l’attend à la sortie du lycée et la raccompagne chez elle. Lorsqu’il la revoit, la jeune femme, pensionnaire chez les bonnes sœurs, lui confie qu’elle n’est pas vierge. « Le bon Dieu vous punira », lui dit-il. Il l’attire chez lui, la traite de délurée et l’étrangle.

Décembre 1989 : sa route croise celle d’Elisabeth, 12 ans, à Namur. Au volant, il fait mine de demander sa route, l’embarque et la conduit à son domicile. Il essaie de la violer mais n’y arrive pas. Tente à nouveau le lendemain, sans succès. Il lui met un sac sur la tête et l’étrangle.

Novembre 1990 : de retour avec Monique Olivier de la région nantaise où il devait la venger de son ex-mari, il aperçoit Natacha, 13 ans, enveloppée dans un manteau violet. Le couple fait mine de lui demander un renseignement et l’embarque, pendant que sa famille fait des courses au supermarché tout proche. Elle est étranglée et laissée sur la plage. Quatorze ans plus tard, Fourniret prétendra ne pas l’avoir violée, ce que les expertises contredisent. Pendant les dix ans qui s’ensuivent, aucun crime n’est imputé à Michel Fourniret1.

En mai 2000, à Charleville-Mézières, il revient seul de chez sa sœur. Il voit Céline, 18 ans, sortie de son épreuve de bac blanc de philosophie. Il imite l’accent belge pour demander sa route et la fait monter dans son véhicule. En parfait pervers, il l’oblige à solliciter une relation sexuelle. Puis l’étrangle. De retour à son domicile, il annonce à Monique Olivier : « Je suis parti à la chasse, j’ai obtenu satisfaction. »

Un an plus tard, à Sedan, il croise Mananya, 13 ans, qu’il ramène chez elle. Quelques jours plus tard, il part à sa recherche, la retrouve, l’aborde à nouveau, lui assurant qu’il n’est pas un « vilain Monsieur ». Elle monte. Il la conduit sur une route en Belgique, tente de reproduire le scénario élaboré contre sa précédente victime, Céline. Mananya se défend. Elle est étranglée.

En juin 2003, il embarque Marie Ascension, 13 ans, croisée par hasard alors qu’il s’en allait revendre le bureau de son fils, coupable d’avoir rapporté un bulletin scolaire catastrophique. Vous n’êtes pas comme Dutroux ? demande-t-elle. Je suis pire, répond-il avant de démarrer. À l’arrière, elle parvient à défaire ses liens. Alors que le véhicule est arrêté à un croisement, elle ouvre la portière et s’enfuit. Vite recueillie par une automobiliste, elle voit repasser la fourgonnette d’un Fourniret à sa recherche. Sa plaque d’immatriculation est relevée.

Le 26 juin 2003, il est arrêté avec Monique Olivier.

En refermant le dossier, je sais que mes repères professionnels seront déstabilisés par cette rencontre. Mais je n’imaginais pas à quel point. Le rôle de l’expert, psychologue ou psychiatre, implique parfois d’y laisser quelques plumes. En faire l’économie est impossible. Aller voir un braqueur en prison ne me pose aucun problème car cette figure criminelle fait depuis longtemps partie de notre inconscient collectif. Le cinéma, la télévision et les rubriques faits divers des journaux l’ont rendue familière. Faire face à un tueur en série est un exercice autrement plus éprouvant. Rester cloisonné dans son rôle professionnel est impossible. Une expertise ne peut se réduire à une grille de questions gravées dans le marbre, de même que l’expert le plus rigide ne peut renverser la table si la personne qu’il a en face de lui refuse de se soumettre à ce qu’il a prévu. Pour donner à une expertise une chance d’avoir un sens, encore faut-il accepter de s’abandonner à la vérité de son interlocuteur, à sa manière de l’argumenter, de la dessiner.

Aller me confronter à Fourniret ? J’ai d’abord vu cette possibilité comme une formidable opportunité professionnelle. À la curiosité s’ajoutait un brin d’excitation, de narcissisme aussi, car c’était moi et pas un autre qui étais choisi. Lorsque le magistrat instructeur m’a appelé pour me demander d’expertiser celui que la presse surnommait « L’ogre des Ardennes », je conduisais. J’ai accepté avant même de me garer. Après avoir raccroché, je suis resté quelques minutes au bord de la route pour digérer la nouvelle. Fourniret fait partie des rares criminels qui ont contribué à changer notre regard sur nos enfants et petits-enfants dans l’espace public. Personne, dans mon entourage, ne m’a déconseillé d’y aller. Ce qui ne m’empêchait pas d’être inquiet : je savais qu’il faudrait faire preuve d’une extrême vigilance. Pour toutes ces raisons, ma nuit avant de rencontrer Fourniret ne fut pas reposante. Si la perspective de certaines expertises avait déjà agité mon sommeil, aucune ne m’a jamais empêché de dormir la nuit.

Le jour J, je me suis présenté à 8 heures du matin devant cette prison du Forest qui m’était inconnue. Découpée en quatre ailes, elle était alors la plus grande maison d’arrêt de Belgique. Fourniret résidait au premier des trois niveaux de l’aile D. Sa cellule est la plus proche du bureau du chef de quartier, chargé de diriger l’aile. Placé en surveillance spéciale, il n’a pas de codétenus et ne peut pas participer aux deux heures de promenade quotidiennes collectives. L’administration pénitentiaire craint qu’il ne soit lynché par les autres détenus. Il n’a le droit de sortir que dans des courettes sécurisées, triangulaires et couvertes d’un grillage. Seul.

Je ne suis pas le premier expert qu’il rencontre. Après avoir rempli mes obligations administratives et passé le sas, un gardien me guide jusqu’au lieu prévu pour notre entretien.

Fourniret arrive à son tour. Vêtu de l’uniforme carcéral, couleur gris clair. Ses pas sont insonorisés par ses pantoufles, également fournies par l’administration pénitentiaire. Il est menotté et accompagné de trois gardiens. Un tel dispositif est inhabituel : le plus souvent, il n’y a qu’un membre d’escorte, voire aucun. Comme toujours dans ces circonstances, je tends une main, qu’il serre sans excès, puis je demande à ce qu’on lui retire ses menottes. Je ne suis ni enquêteur ni magistrat et je veux que la personne en face de moi le comprenne par cette requête.

Nous voilà seuls. Je lui dis que nous avons un ami en commun. Je mentionne Gianluigi Esposito, lié au gang des postiches. J’ai expertisé cet homme des années auparavant, après qu’il a tué un policier lors d’un braquage. Fourniret comprend immédiatement l’allusion et fait l’association avec Jean-Pierre Hellegouarch, un ancien de ses codétenus dont il a assassiné l’amie, Farida Hammiche, pour voler un stock d’or.

Cette histoire dans laquelle un prédateur sexuel avait volé, par ricochets, le trésor d’une bande de braqueurs a démarré vingt ans plus tôt. Le gang des postiches, la plus célèbre équipe de braqueurs de la décennie, fondée par des gamins sans le sou de Belleville, se met au vert pour échapper à la police. Fourniret, qui va être condamné pour de multiples agressions sexuelles, est alors incarcéré depuis peu à Fleury-Mérogis. Là, dans la plus grande prison d’Europe, il s’attire les faveurs d’un de ses codétenus : Jean-Pierre Hellegouarch, un braqueur de la mouvance d’Action directe. En janvier 1986, à Paris, le 27e braquage en cinq ans des postiches a dégénéré : l’un des gangsters et un inspecteur de police sont tués au cours d’une fusillade. Trois des postiches filent à Rome. En août, l’un d’eux, André Bellaïche, considéré comme le cerveau des postiches, est interpellé par les carabiniers à la suite d’une banale infraction routière et placé en détention. En novembre, il s’évade à bord d’un hélicoptère en compagnie d’un codétenu : Gianluigi Esposito, un braqueur lié à l’extrême droite italienne. Le mois suivant, ils sont interpellés à Paris par le Raid. Dans les murs de leur planque, les policiers mettent la main sur des milliers de pièces d’or et des kilos de bijoux.

Fourniret, lui, a été libéré en octobre 1987. Dix mois plus tôt, il a passé une petite annonce dans le magazine catholique Le Pèlerin : « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. » Une seule personne a répondu : Monique Olivier. Elle a 38 ans, a quitté son mari violent et s’occupe d’une handicapée. De leurs déclarations d’amour va germer une singulière alliance criminelle. À sa sortie de Fleury-Mérogis, Fourniret laisse son adresse à Hellegouarch et maintient le contact.

À l’hiver 1988, Hellegouarch, toujours incarcéré, fait la connaissance de Esposito, qui craint d’être extradé et condamné à perpétuité par la justice italienne. Il raconte à Hellegouarch qu’il possède un stock d’or, mais que celui-ci doit être déménagé. Encore faut-il trouver quelqu’un de l’extérieur digne de confiance pour bouger ces kilos d’or dissimulés à l’arrière d’une tombe, dans un cimetière de la région parisienne. Hellegouarch songe à Fourniret, ce codétenu qu’il sait être tombé pour une affaire de mœurs et, selon ses propres termes, « à l’air presque normal ». Fourniret lui apparaît assez bon bricoleur pour déterrer ce magot et le planquer dans une cache spécialement aménagée par ses soins dans la maison de Vitry-sur-Seine qu’occupe l’épouse de Hellegouarch, Farida Hammiche. Fin mars, le plan est validé, les lieux repérés. Fourniret doit être récompensé par 500 000 francs en pièces d’or pour services rendus.

Mais Fourniret a finalement préféré assassiner Hammiche pour mettre la main sur l’intégralité du magot. À partir de la mi-avril 1988, Hammiche ne se présente plus au parloir. Dans sa cellule, Hellegouarch cogite, se demande si cette femme avec qui il file le parfait amour a pu le trahir. À sa sortie de détention, fin 1988, il est attendu par le tandem Fourniret-Olivier, venu assurer Hellegouarch de son soutien. Ils se disent prêts à l’aider dans ses recherches. À l’été 1989, Hellegouarch leur rend visite à Floing, dans les Ardennes. Le couple le reçoit dans une bicoque qui tient à peine debout. Fourniret joue un grand numéro à Hellegouarch, lui dit qu’il ne s’en sort pas, qu’il n’a même pas assez d’argent pour aller chez le coiffeur. Hellegouarch, à la demande de Fourniret, finit par lui couper les cheveux, convaincu qu’il ne peut être impliqué dans le vol et la disparition de son épouse.

Ce n’est qu’en 1992 qu’il se rend compte de la supercherie en apprenant, dans le cadre d’une garde à vue, que Fourniret est propriétaire d’un château près de Floing, acheté cash. Muni d’une arme, il parvient à retrouver le château, mais Fourniret, qui sort au même moment, réussit miraculeusement à s’enfuir au volant de son fourgon. Dans le château, Hellegouarch menace Olivier mais l’épargne. L’assassinat de Farida Hammiche, dont on n’a jamais retrouvé le corps, est le seul crime crapuleux commis par Fourniret. L’amitié est une chose, et les affaires en sont une autre, justifiera-t-il.

Avec ce magot, il a pu s’acheter un château mais aussi un appartement, un break et un fourgon avec lequel il allait enlever des jeunes filles, souvent en compagnie de celle qui devient son épouse. Ce vol lui a permis de financer quinze ans de carrière criminelle et de prendre sa revanche, lui qui était si complexé par ses modestes origines sociales.

Dire à Fourniret que je connaissais Esposito revenait à lui dérouler le tapis rouge car cette histoire le flattait terriblement. Cette référence n’était pas préméditée mais elle m’a permis de bien démarrer avec lui. Une expertise, comme un examen oral, ne se passe jamais tout à fait comme prévu.