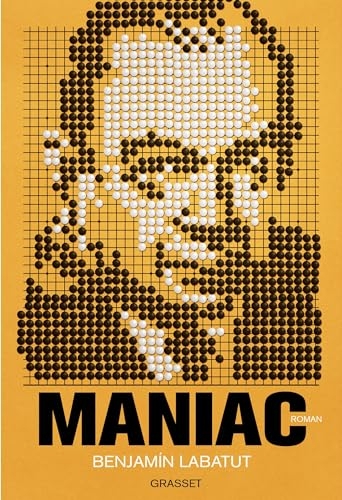

Maniac

John von Neumann a posé les bases mathématiques de la mécanique quantique, inventé la théorie des jeux, créé le premier ordinateur moderne et joué un rôle clé dans le projet Manhattan, la construction de la bombe atomique américaine. Mais lorsque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il conçoit le MANIAC, une calculatrice qui selon ses mots « saisirait la science à la gorge en libérant une puissance de calcul illimitée », personne ne se doute que le monde est sur le point de changer pour toujours. Car le MANIAC, produit d’un esprit logique, cynique et visionnaire, ouvre les perspectives infinies de l’intelligence artificielle – à même de menacer la primauté de l’espèce humaine.

Benjamín Labatut place von Neumann au centre d’un roman qui débute avec Paul Ehrenfest, physicien autrichien et ami d’Einstein devenu fou après avoir compris que la science et la technologie allaient devenir des forces tyranniques. MANIAC se conclut une centaine d’années plus tard, au cœur d’une partie de Go entre le Maître sud-coréen Lee Sedol et AlphaGo, un programme d’intelligence artificielle. Le monde assiste alors à la naissance d’une forme d’intelligence encore hybride et capricieuse, qui se trompe, mais agit aussi par inspiration pure. Et d’autres suivront, toujours plus puissantes, toujours plus terrifiantes…

Triptyque inquiétant sur les rêves du XXe siècle et les cauchemars du XXIe, MANIAC entraîne le lecteur dans les labyrinthes de la science moderne et lui laisse entrevoir l’obscurité qui la nourrit. Un roman vertigineux sur les limites de la pensée et les délires de la raison.

Extrait

Le 25 septembre 1933 au matin, le physicien autrichien Paul Ehrenfest entra dans l’Institut pédagogique pour enfants déficients du professeur Jan Waterink, à Amsterdam, abattit d’une balle dans la tête son fils de quinze ans, Vassily, puis retourna son pistolet contre lui-même.

Si Paul fut tué sur le coup, l’agonie de Vassily s’éternisa des heures durant avant que son décès ne soit constaté par ces mêmes médecins qui s’occupaient de lui depuis son arrivée à l’Institut, en janvier de cette année-là. Atteint du syndrome de Down, il était venu à Amsterdam parce que son père avait décrété que la clinique où le garçon séjournait depuis près d’une décennie, à Iéna, en plein cœur de l’Allemagne, n’était plus un lieu sûr maintenant que les nazis avaient accédé au pouvoir. Tout au long de sa courte vie, Vassily – ou plutôt Wassik, comme presque tout le monde l’appelait – avait souffert de sévères handicaps mentaux et physiques ; Albert Einstein, qui aimait comme un frère le père du garçon et était un hôte régulier de la maison des Ehrenfest à Leyde, avait surnommé Wassik « le patient petit rampant » car l’enfant avait beaucoup de mal à se déplacer et ses genoux le faisaient parfois tellement souffrir qu’il ne pouvait se tenir debout. Pourtant, même dans ces moments-là, l’enfant ne se départait jamais d’un enthousiasme apparemment sans limites, il rampait sur la moquette à la force des bras en traînant derrière lui ses jambes inutiles pour aller accueillir son « oncle » préféré. Wassik passa l’essentiel de sa vie dans des institutions, ce qui ne l’empêchait pas d’être un enfant joyeux, qui envoyait souvent à ses parents, à Leyde, des cartes postales représentant de pittoresques paysages allemands, ou des lettres évoquant son quotidien, écrites de sa main malhabile, où il leur racontait les choses nouvelles qu’il avait apprises, que son meilleur ami était tombé malade, combien il s’efforçait d’être un gentil garçon comme ils le lui avaient appris, qu’il était amoureux non pas d’une mais de deux camarades de classe, ainsi que de sa maîtresse, Mme Gottlieb, la personne la plus attentionnée et merveilleuse qu’il avait jamais rencontrée, pensée qui faisait monter les larmes aux yeux de son père, car Paul Ehrenfest était lui-même, avant tout, un professeur.

Paul avait souffert toute sa vie d’une mélancolie extrême et d’épisodes dépressifs fort handicapants. Comme son fils, il avait été un enfant fragile, souvent malade. Quand il ne saignait pas du nez, ne toussait pas à cause de son asthme et n’était pas au bord de l’asphyxie, pris de vertiges, après avoir échappé aux brutes qui le harcelaient et se moquaient de lui à l’école – Oreilles de porc ou de baudet, à ce juif il faut les donner ! –, il feignait d’autres affections, tantôt une grippe, tantôt un rhume ou d’insoutenables maux d’estomac, pour rester à la maison dans les bras de sa mère, à l’abri du dehors, emmitouflé dans son étreinte protectrice, comme si d’une certaine manière, tout au fond de lui, le petit Paul, dernier-né d’une fratrie de cinq garçons, savait déjà qu’elle mourrait quand il aurait dix ans, et que toutes ses souffrances antérieures n’étaient qu’une préfiguration, l’avant-goût d’une perte dont il n’osait parler, ni à lui-même ni aux autres, craignant, s’il l’exprimait tout haut, s’il trouvait le courage de mettre des mots dessus, que la mort de sa mère ne se hâte en quelque sorte de venir au-devant de lui ; il gardait donc le silence, triste et apeuré, supportant le poids d’un fardeau qu’aucun enfant ne devrait jamais endosser, sombre prémonition qui le hanterait jusqu’après la mort de sa mère, après la disparition de son père six ans plus tard, et qui le poursuivrait comme les coups d’un glas jusqu’à sa fin brutale, de sa propre main, à l’âge de cinquante-trois ans.

Bien qu’en rupture avec lui-même autant qu’avec le monde, Paul était le membre le plus doué de sa famille et le meilleur élève de toutes les classes dont il avait pu faire partie. Il était chéri de ses amis, tenu en haute estime par ses condisciples et apprécié de ses professeurs, mais rien ne pouvait le convaincre de sa propre valeur. Il était pourtant tout sauf introverti : il recrachait tout ce qu’il ingurgitait, enchantant son entourage de fabuleuses démonstrations de savoir et d’une capacité hors du commun à traduire les idées les plus complexes en images et en métaphores que n’importe qui pouvait comprendre, tissant ensemble des concepts issus de domaines disparates, tirés du nombre sans cesse croissant de livres qu’il dévorait avec une intelligence vorace, pareille à une éponge. Paul était capable d’absorber tout ce qui l’entourait sans discrimination. Son esprit était totalement poreux, privé, peut-être, de quelque membrane essentielle ; il s’intéressait moins au monde qu’il n’était assailli par ses multiples formes. Sans rien pour le protéger, il se sentait à vif, exposé au flux constant d’informations qui franchissait dans un sens puis dans l’autre sa barrière hémato-encéphalique. Même après avoir décroché son doctorat et s’être imposé comme un professeur émérite, après avoir succédé au grand Hendrik Lorentz en tant que titulaire de la chaire de physique théorique à l’université de Leyde, la seule chose qui lui procurait réellement de la joie était de se donner aux autres, à tel point que, pour citer l’un de ses nombreux étudiants adorés, « Ehrenfest distribuait tout ce qu’il y avait de vivant et d’actif en lui », si bien qu’on avait parfois l’impression qu’« il faisait don de tout ce qu’il avait trouvé ou observé, sans constituer de réserve, une sorte de bastion, à l’intérieur de lui ».