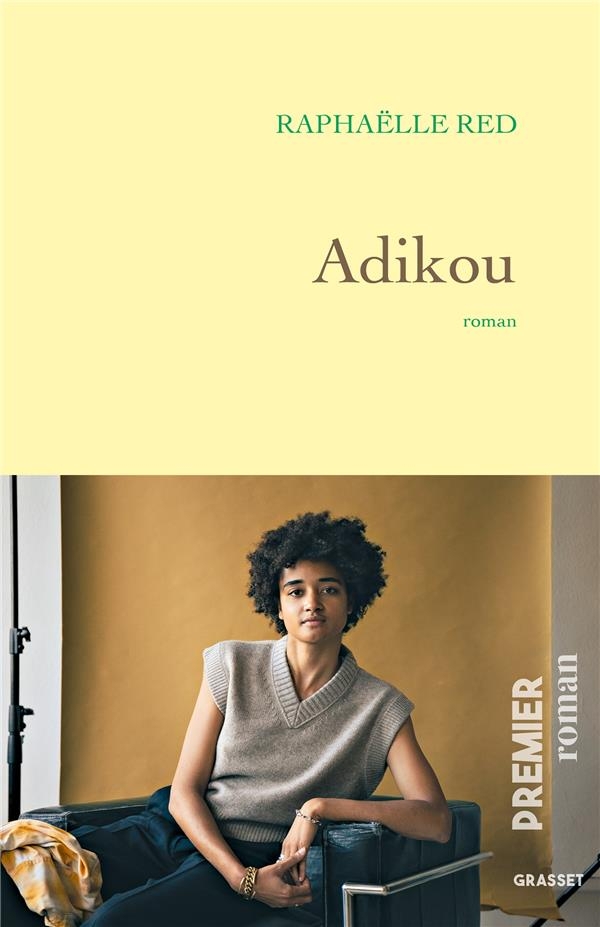

Adikou

Elle sait à peine prononcer son nom, Adikou, que la narratrice décrit tour à tour comme un lézard et comme un vautour, un double et une étrangère. Sa lignée est floue, son histoire familiale trouble. Pourtant le monde entier voudrait qu'elle donne son origine, coche noire, ou blanche, ou bien fifty-fifty. Qu'elle accepte de se ranger.

Alors, un lourd jour d'été, Adikou n'y tient plus. Elle s'échappe, prend la route du Togo, pays du père dont elle sait si peu de choses, et la narratrice n'a d'autre choix que de la suivre. C'est un départ qui fait écho à d'autres : une dégringolade du Nord vers le Sud des Etats-Unis lors d'un séjour d'étude, une tentative de retour à la source avec une ONG humanitaire. Mais cette fois-ci, elle est décidée à y séjourner aussi longtemps qu'il faudra pour trouver quelque chose d'elle-même. Un nom, une famille, une trace, une présence. Ou peut-être simplement un air plus respirable.

Lomé ne sera qu'un début, un avant-goût moite et poussiéreux d'avancées vers des zones toujours plus mouvantes. Territoires intérieurs, qui la renvoient vers son insoluble lien au métissage. Territoires familiaux et géographiques, en quête des origines d'un père qui a depuis longtemps fui son pays. Territoires historiques marqués par l'esclavage puis la colonisation.

Dans ce road trip initiatique, l'identité est une affaire d'interstices, de miroirs brisés et de parentés inventées - et la littérature son territoire d'affirmation. Un premier roman dans lequel l'appartenance s'exprime dans sa complexité et à travers une langue puissante, charnelle, à la fois âpre et douce, intérieure et comme à distance d'un « soi » introuvable. Une voix qui va compter.

Extrait

J’étais enfoncée dans le creux du canapé à boire du cidre à la bouteille quand elle a appelé. C’était l’été et j’avais mes habitudes : après le travail, je retrouvais un garçon blanc dans un bar où j’en embrassais un autre pour lui souhaiter bonne nuit, puis je m’endormais avec l’homme pâle qui payait le loyer et je me réveillais sans lui, je prenais mon petit-déjeuner, je fumais des cigarettes et je buvais du cidre à la bouteille jusqu’à ce qu’il soit temps de mettre le pantalon et le polo avec le logo jaune. C’était l’été et je transpirais dans le métro et aussi dans la cuisine du fast-food. On était censées laver les polos tous les jours et les pantalons tous les deux jours ou quelque chose comme ça. C’était l’été et je transpirais dans le polo jour après jour, et ça sentait l’alcool, pas la sueur de sel des étés d’océan ; c’était de la sueur d’adulte, chargée d’avenir. On en voyait pas le bout.

Ce qui s’est passé, c’est qu’elle est entrée et qu’elle m’a dit, Nique ça, fais tes valises, on s’en va.

Ma bouche était lourde d’une salive épaissie de gueule de bois et de larmoiements. Mes dents du fond baignaient dans le mélange, ça resserrait l’étau au fond de ma gorge. J’ai gardé les lèvres à moitié fermées pour demander, T’as dit quoi ?

Elle aussi avait commencé à faire des rêves étranges et bleus. On se rassurait : ça finirait par passer, puisque c’était ce qui se disait de la jeunesse, de la rage et des révoltes. En dormant elle imaginait, dans son cou, des points de suture qui tissaient une carte. Le fil était chargé de minéraux et le sang de sel. L’aiguille laissait une odeur de fer. Elle se réveillait fatiguée : la texture de la poussière, la lumière d’un soleil écrasé contre sa peau. Ça la faisait rager face au bitume qui luisait faiblement dans la lumière grise ; et puis faire des listes de départ : un petit appareil pour peser les valises, des paquets de tabac, un gros sac pour les affaires à stocker en banlieue parisienne.

Elle trouvait mes visions amusantes. Je disais : L’autre jour, le fast-food était plein et l’écran fondait aux couleurs de Windows 97 et j’ai vu tous les corps s’écraser sur le sol, en vrai de vrai, j’ai entendu le goutte-à-goutte épais du sang. Elle, elle riait, résonnait dans mes oreilles, noyait le son éclaté de mes os qui craquent. Les mauvais jours dans mon genou le tendon lâchait. J’en étais tellement sûre que je refusais de marcher. Je m’accrochais au métal de mon plan de travail, devant les cornichons, jusqu’à ce que mon pouls ralentisse et que ma tête cesse de courser les ouragans. Il fallait se forcer à respirer malgré la douleur dans la poitrine, parce qu’il y avait sur l’écran tout un tas de commandes à traiter en leur appuyant dessus au fur et à mesure. J’appuyais.

Mais je trimballais quelque chose de furieux qu’elle reconnaissait. Alors quand elle a répété, Nique ça, fais tes valises, après que je lui ai demandé ce qu’elle avait dit, ça a semblé logique. De nous deux, c’était souvent elle qui prenait les décisions. Le creux du canapé était plein de miettes qui collaient à mes poils, il y avait aucune raison de ne pas la suivre.

Je nous aime assises ensemble, joue contre biceps ou cuisse contre poitrine, aiguisées par l’instinct, nos corps qui discutent dans la langue de l’anguille ou du lézard. Elle a dit : Écoute, je suis pas fâchée, mais il faut qu’on y aille.

Je m’adoucis quand elle me parle comme à une sœur. Quand mes muscles se détendent j’imagine qu’ils s’élargissent. J’aimerais sentir de la force autour de mes os.

Le temps que les sacs soient faits l’été avait pourri. Tous les ans, quand on y prête attention, il tache les fruits, gonfle l’asphalte, ramollit les baies jusqu’à ce que leur jus coule dans le réfrigérateur et teinte le silicone. C’est quand elle a mis les polos et les pantalons sales dans un sac-poubelle et qu’elle a fait un nœud avec les bandes de plastique jaune que j’ai été sûre que c’était pour de vrai. J’y ai pas réfléchi plus que ça. Elle avait besoin d’une raconteuse et moi, j’aimais déjà les histoires..