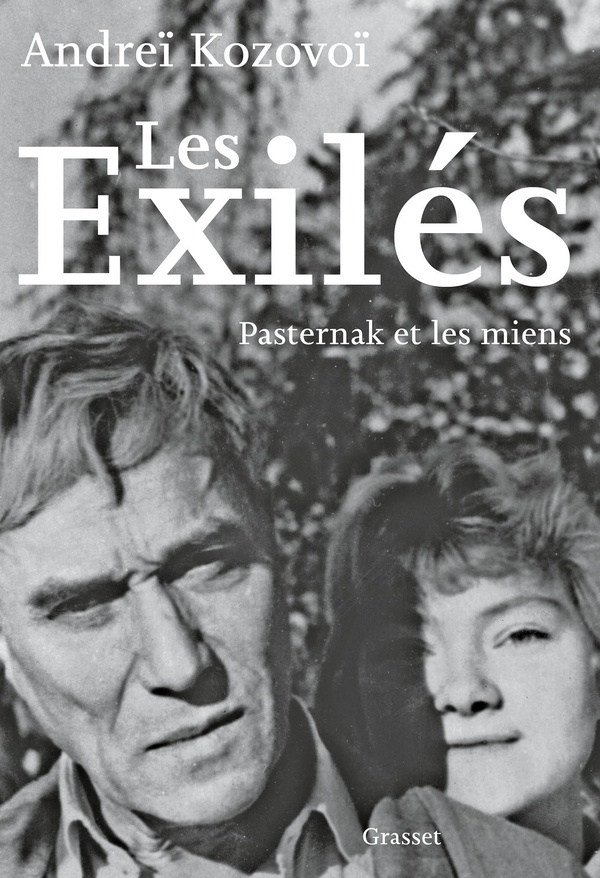

Les exilés

L’universitaire retrace dans « Les Exilés » le parcours de ses parents, des intellectuels dissidents de l’Union soviétique qui se sont rencontrés au goulag.

Présentation de l'éditeur

« Sans ma grand-mère et ma mère, Le Docteur Jivago, roman qui a valu à Boris Pasternak le prix Nobel de littérature, n’aurait pas existé.

Olga, ma grand-mère, est la muse du célèbre auteur : la “Lara” du roman. Intellectuelle, mère et deux fois veuve, elle rencontre Pasternak en 1946 dans les couloirs d’une rédaction à Moscou. Trois ans plus tard, elle paie d’un premier séjour au Goulag son histoire d’amour interdite avec l’écrivain, qui devient un père de substitution pour ma mère, Irina.

Côté paternel, mes grands-parents, Juifs ukrainiens, doivent au régime communiste leur réussite sociale. En 1954, mon père Vadim quitte sa famille pour l’université de Moscou où il rejoint un groupe d’étudiants dissidents. En 1958, il est condamné pour “crimes contre-révolutionnaires”. Et c’est au Goulag, en 1961, qu’il fait la connaissance de ma mère, arrêtée avec ma grand-mère à la mort de Pasternak.

Prisonniers politiques, Vadim et Irina, passionnés de poésie française, s’envoient des lettres et des fragments de Baudelaire, Rimbaud, Valéry… À leur libération, ils se marient. Vadim devient traducteur de poètes français et poète lui-même. Il rêve de vivre en France mais se heurte au KGB. Après de longues années de combat, épaulés par de grands écrivains et intellectuels – René Char, Julien Green, Julien Gracq, Henri Michaux, Françoise Giroud, Georges Nivat – et même par le président Mitterrand, Vadim et Irina finiront par trouver en France un nouveau départ. »

A.K

Extrait

Mort d’un poète

Il devait être aux alentours de quatorze heures.

J’avais gravi les escaliers quatre à quatre, de retour à la maison après la première épreuve du CAPES d’histoire-géographie, concours destiné au recrutement des enseignants des collèges et lycées. Le sujet tombé ce matin-là m’avait inspiré. Cela s’annonçait bien pour la suite. Après de longs mois de préparation et de crises existentielles, j’étais pressé d’annoncer la bonne nouvelle à mes parents. Bientôt je serais professeur !

Étrangement, c’est Vika, une proche de la famille, qui m’ouvrit la porte. Derrière elle se tenait Emma Dmitrievna, vieille amie russe de passage à Paris. Leurs visages étaient pâles et tendus. Me forçant à m’asseoir, Vika me prit la main et m’annonça d’une voix grave :

— Andrioucha, il est arrivé un grand malheur…

Je songeai aussitôt à ma mère. La veille, elle avait appris une terrible nouvelle, le suicide d’un vieil ami émigré en Israël. Bouleversée, elle s’était couchée de bonne heure, après avoir avalé plusieurs somnifères.

— C’est Iricha ?

— Non, c’est Vadik.

Mon père avait ressenti une vive douleur dans la poitrine au cours de la matinée, dans le studio en face de chez nous où il travaillait. Les secours s’étaient égarés dans le labyrinthe de notre cité du XIIIe arrondissement de Paris. Un temps précieux avait été perdu. « Il me reste encore tant de choses à faire », avait-il chuchoté à ma mère avant de rendre son dernier souffle.

Dans la soirée, contemplant son corps silencieux, je me souviens d’avoir été submergé par un torrent d’émotions. De la tristesse, bien sûr, mais aussi du ressentiment (« Comment as-tu pu nous abandonner ? »), de la peur (« Qu’allons-nous devenir ? ») et de l’incrédulité (« Ce survivant de la guerre, du Goulag, de la tuberculose, du KGB, avait des ennuis de santé, mais pas de problème cardiaque ! »). Et puis, j’avais eu l’étrange sensation de me retrouver face à un inconnu.

Pendant quatre ans, de 1981 à 1985, j’avais grandi séparé de lui par le Rideau de fer : ma mère et moi en URSS, et lui, en France, où il était venu pour faire soigner mon frère atteint d’une forme d’autisme. Nos retrouvailles n’avaient pas permis le rapprochement tant attendu. Mon père, en loup solitaire, passait le plus clair de son temps dans son studio, à travailler sur des textes hermétiques. Quand il frappait à ma porte, c’était pour me faire des reproches. Ses idées d’un autre âge en matière d’éducation – me forcer à lire les classiques russes et français – avaient eu pour effet de me dégoûter de la lecture. Mon adolescence avait creusé le fossé. J’avais quatorze ans quand Stevie Ray Vaughan m’avait transmis le virus de la guitare électrique. Avec mes cheveux longs et mon jean déchiré, je ne voulais pas qu’on me prenne pour un fils d’intellectuels russes !

Le rêve d’une carrière de musicien s’était fort heureusement évaporé à la fin du lycée. Mais quand je lui avais annoncé mon souhait de suivre des études d’histoire, mon père ne s’était pas montré enchanté. Il aurait préféré que je m’inscrive en lettres, souhait qui était aussi celui de son grand ami Maurice Blanchot. Comme il se plaisait à le rappeler avec un certain sadisme, mon inculture ne pouvait faire de moi qu’un historien médiocre.

Dans le même temps, je dois bien l’admettre, ce père sarcastique et inaccessible coexistait avec un géniteur aimant et généreux, soucieux de partager son savoir, resté « jeune dans sa tête ». Je me remémore ses cours sur l’art classique et moderne pendant nos « sorties culturelles » au Louvre et au Centre Pompidou, aux concerts de jazz, ses réactions devant le journal de 20 heures à la télévision. Les dîners entre amis, au cours desquels étaient débattus passé et avenir de la Russie, avaient semé les graines de ma vocation (et nourri mon goût pour la vodka). L’admiration était là, et à l’université j’avais commencé à accepter l’idée que « les chiens ne font pas des chats », que je me devais d’assumer et de m’approprier l’héritage paternel.

Mes souvenirs contrastés renvoient à la double nature de la personnalité de Vadim – tyran libéral, égocentrique généreux, borgne visionnaire, guerrier gémissant, voyageur casanier, maniaque désordonné, économe dispendieux, juif nietzschéen, et j’en passe. Cette ambivalence érigée en système était une conséquence autant qu’une cause de son identité de poète. Son ami, le traducteur et sociologue Boris Doubine, l’avait finement observé en écrivant que « la contradiction était son oxygène ». L’ambivalence était une dimension intrinsèque de son étant de poète traducteur, de l’interculturalité qui l’avait confiné dans une dimension inaccessible au commun des mortels, le contraignant à correspondre pour garder le contact avec le monde extérieur…

J’en viens enfin à mon travail sur ce livre qui s’inscrit dans le genre de l’autobiographie familiale, désormais bien ancré dans le paysage éditorial. Genre rimant souvent avec exil, guerre et souffrance, auquel je me suis frotté pendant la rédaction de mon mémoire inédit d’habilitation à diriger les recherches (dernier diplôme de l’enseignement supérieur), soutenu en 2014 sous la direction de l’historienne Sabine Dullin, et qui m’a permis de devenir professeur des universités.

Rendre justice à mes parents, ne pas (trop) les trahir, a constitué une tâche des plus ardues, même si, contrairement aux autres ego-historiens, confrontés à la paucité, quand ce n’est pas au silence des sources, j’ai hérité d’un très considérable corpus d’archives familiales qui m’ont fait gagner un temps précieux1. Archives si riches qu’elles m’ont souvent donné le vertige ! Il m’a fallu passer sous silence bien des épisodes, opérer des coupes claires dans le passé. Travail d’autocensure des plus frustrants.

Surtout, cette masse documentaire m’a fait accomplir un voyage dans le temps souvent douloureux. L’invocation du fantôme de mon père et d’autres « chers disparus » a rouvert de vieilles cicatrices. Des plaies que je pensais refermées se sont remises à saigner. Sans doute était-ce le prix à payer pour que je puisse moi-même advenir au monde.