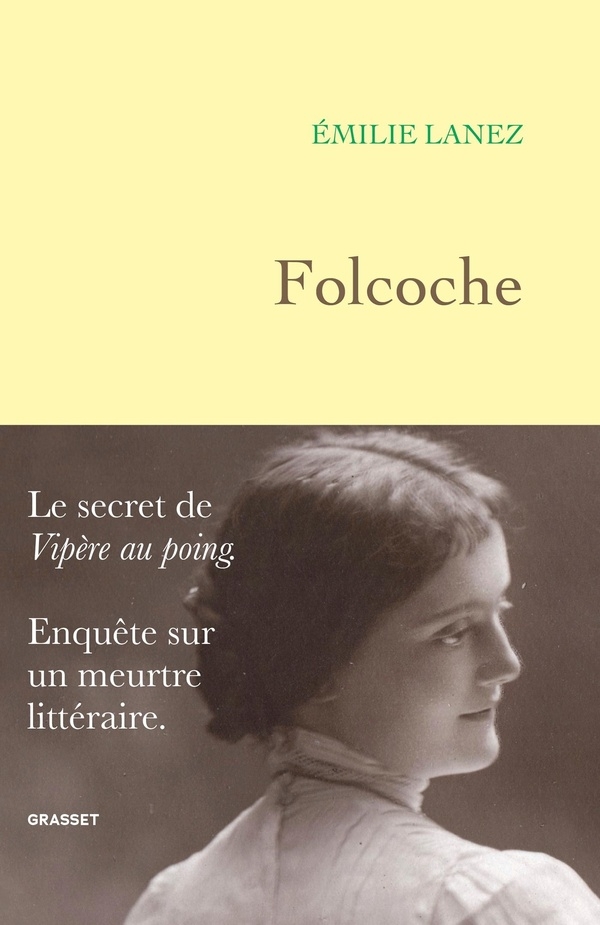

Folcoche

Tout le monde a lu Vipère au Poing, premier roman d’Hervé Bazin. Chacun se souvient du récit poignant de son enfance martyre sous la férule de sa mère, la méchante Folcoche (« folle » et « cochonne »). Depuis 1948, le livre est conseillé par les enseignants, lu par des générations de collégiens : il s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires, a été adapté deux fois au cinéma et vendu dans le monde entier. Roman d’apprentissage, cri de douleur d’un adolescent mal aimé, il a trouvé sa place dans notre patrimoine littéraire et dans notre imaginaire collectif. On lit Vipère au poing pour aller vers l’âge adulte. Et c’est ainsi qu’il a permis à son auteur, Hervé Bazin, de briller sur le monde des lettres jusqu’à devenir le président de l’académie Goncourt.

Voici pour la légende. Car tout est faux. Tout. Intriguée par cette mère haïe de tous et comme un contre-modèle à l’adolescence en crise, Emilie Lanez a enquêté : exhumant les archives policières et les correspondances familiales, retrouvant des témoins de l’époque, elle nous livre une autre histoire, un contre-récit vertigineux qui est l’histoire d’un féminicide littéraire. Avant d’être un écrivain célèbre, l’auteur de Vipère au Poing fut un adolescent puis un jeune adulte menteur, qui fugue, vole sans discontinuer, escroque, menace... Poursuivi par la police, condamné par les tribunaux, privé de ses droits, il est interné en psychiatrie plusieurs fois et condamné à des années de prison. Sa famille, notables de province, panique. Surtout sa mère, Paule Hervé-Bazin. Avec maladresse, et rudesse, elle tente tout pour sauver son fils. Qui va la condamner au silence en faisant d’elle un monstre de papier : Folcoche.

À travers l’exploration des archives, Emilie Lanez révèle une famille dévastée par la littérature et comme figée pour l’éternité. Avec ses secrets, ses mensonges, son talent, ses hivers à la centrale de Clairvaux, puis sa gloire éclatante, Hervé Bazin est un personnage de roman fascinant – qui lui est enfin offert ici.

Une enquête hors du commun.

Extrait

Les archives de la préfecture de police de Paris sont libres d’accès, il suffit d’en faire la demande par un courrier électronique, puis à la date convenue de venir les consulter dans une rue calme du Pré-Saint-Gervais. On ne pénètre dans la salle qu’avec des feuilles volantes et un crayon à papier – cahier et stylo interdits, afin d’éviter d’écrire sur les pièces ou de les subtiliser en les cachant. En revanche, les portables sont autorisés car il est permis de photographier les documents. Je suis dirigée vers une table numérotée. À l’appel de mon numéro, les employés en blouse blanche, mains gantées, me tendent trois épaisses chemises cartonnées : les dossiers de police de l’écrivain Jean Hervé-Bazin, dit Hervé Bazin.

Rangées par ordre chronologique, des centaines de feuilles, la plupart écrites à la main – seules celles rédigées à partir des années 1960 sont tapées à la machine –, de toutes tailles, parfois de couleur, certaines collées les unes sur les autres pour créer des ajouts ; il y a là des cartes, des lettres, des procès-verbaux, les échanges entre préfets de police et directeurs des affaires judiciaires ou sous-directeurs, les comptes rendus d’enquêtes policières, les courriers de psychiatres, de détectives, d’inspecteurs de police, des lettres de dénonciation et d’autres de victimes. La pile mesure près de huit centimètres de haut. La police française sait surveiller ceux qui s’écartent du droit chemin. Je commence à lire, appliquée. Premier document – il y en a des centaines. Je plonge dans la masse de détails collectés entre 1935 et 1948, la période qu’Hervé Bazin a jusqu’à sa mort cachée avec méthode – et parfois avec rage. Partagée entre l’excitation de l’enquêtrice et le malaise du voyeur, je découvre ses faux noms, ses maîtresses parfois mineures, ses photos d’identité – lui maigre avec la moustache, mal rasé, foulard autour du cou, gueule de loubard –, ses adresses multiples, ses planques, ses escroqueries, ses rapines, je lis combien mesurent son nez, ses oreilles, ses pieds, le gauche et le droit n’ayant pas exactement la même longueur, je sais quels jeux de cartes il aime, qui sont ses copains à l’asile d’aliénés, comment il a planifié ses évasions, je découvre écrite à l’encre bleue la comptabilité qu’il dresse des vols organisés dans les bijouteries de Paris, je tiens entre mes mains les comptes rendus de filatures de détectives, apprenant ainsi que, dans les années 1960, ses voisins à Chelles le trouvaient arrogant. Les policiers ont tout amassé, pistant ses engagements politiques « proches de la SFIO », se félicitant entre les lignes qu’il n’ait aucunement participé aux événements de Mai 68. Ayant alors dépassé la cinquantaine, l’auteur, dont toute l’œuvre dit la détestation de la bourgeoisie, a eu la flemme de monter sur les barricades. Derrière cette masse documentaire m’apparaît surtout la vanité des remparts que le futur président de l’académie Goncourt a érigés. Lui qui s’est dépêché d’écrire une légende accablant ses parents pour se disculper de ses méfaits, n’a pas envisagé qu’un jour toute son histoire se tiendrait là, offerte, et que, possiblement, ses propres enfants, ses neveux, ses nièces pourraient à leur tour venir aux archives de la préfecture de police et s’attabler devant ces trois tomes. Je cesse de tenter de retranscrire ce flot sur une feuille, je pose mon crayon à papier et je photographie. Je lirai les documents à tête reposée.

Publié en 1948, Vipère au poing tire son succès du scandale. Le personnage principal est la mère de l’auteur, une ogresse « aux deux seins acides » surnommée « Folcoche » – c’est ainsi qu’on désigne, écrit-il, les truies qui dévorent leurs petits. Le roman raconte comment, sous sa férule, la famille subit un régime concentrationnaire : les trois fils sont privés de chauffage, d’édredon, d’oreiller, de beurre, de lait, de viande, de chaussures, de pantalons, nourris de soupes de pain moisi, affamés, harcelés, moqués. Leur mère les rase, les bat, les fouette, les gifle, les pince, les surveille et les confesse en public. Folie d’une femme à la noirceur méthodique tirant de l’agonie de ses garçons sa jouissance, la seule d’ailleurs. « Brasse-Bouillon », comme l’enfant est appelé dans sa fratrie, se donne au long de son récit le meilleur rôle, unique personnage clairvoyant, rebelle et courageux. Il est le narrateur de l’histoire, se confondant avec l’auteur, et s’exprimant à la première personne du singulier. Contre la tyrannie maternelle, celui-ci, qui au fil des pages est devenu un jeune adolescent, mène la rébellion, planifie des sabotages puis, ne parvenant pas à renverser la mère terrifiante, ordonne sa mise à mort. Folcoche prend vingt gouttes de belladone à chaque repas ; en cachette, il lui en verse cent. Seulement les monstres ne meurent pas et, la mère étant mithridatisée, celle-ci ne faiblit pas. Aussi, avec l’approbation de ses frères, il décide de la noyer. L’assassinat, d’une violence inédite dans la littérature de l’époque, échoue. L’insubmersible réchappe des eaux noires de la rivière, ce liquide amniotique boueux dans lequel ses propres garçons ont cherché à l’engloutir.

Sous les clochers d’Anjou, la région où s’enracine l’histoire et dont est originaire la famille Hervé-Bazin, le livre sème la panique. En chaire, les curés interdisent sa lecture, les jeunes filles sont empêchées de le feuilleter, et sur les trottoirs d’Angers, les passants tournent la tête quand ils croisent un membre de l’épouvantable lignée. La tache est infamante. Si l’auteur attaque son odieuse mère, il n’épargne pas les siens. Son père collectionne les mouches quand ses fils sont fouettés, ses deux frères sont des pleutres, les tantes des bigotes, et l’oncle archevêque un prélat timoré. Afin que les lecteurs ne se consolent pas de l’éprouvante lecture, en croyant tenir entre leurs mains une œuvre d’invention, l’écrivain précise son propos : Vipère au poing est une autobiographie. Dans les premiers exemplaires, destinés aux critiques, un court texte, « Prière d’insérer », est d’ailleurs glissé : « Ce premier roman d’Hervé Bazin est aussi le premier d’une série qui s’intitule “les Rezeau” et qui doit raconter l’écroulement d’une grande famille bourgeoise détruite par ses propres enfants. Raconter n’est d’ailleurs pas le mot juste. C’est “confesser” qu’il faudrait dire. Jean Rezeau et l’auteur sont si proches l’un de l’autre qu’il est malaisé de discerner le réel du fictif dans cette œuvre. »