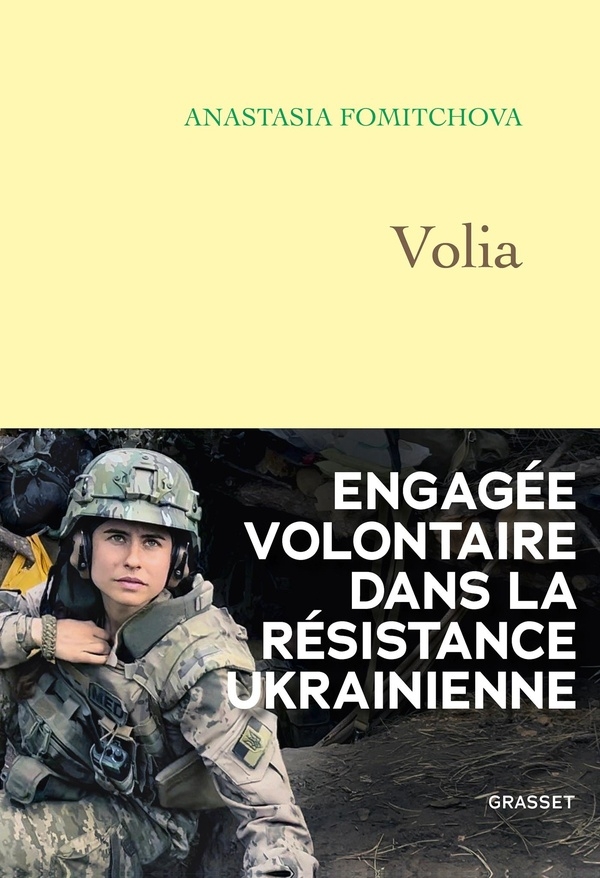

Volia: Engagée volontaire dans la résistance ukrainienne

« Volia », un mot ukrainien qui n’a pas d’équivalent en français mais qu’on pourrait traduire par “volonté» et “liberté”. Un mot qui incarne à lui seul la détermination de tout un peuple, et qui sert de fil rouge au récit qu’Anastasia Fomitchova nous livre ici.

En décidant de raconter son singulier parcours, celui d’une jeune femme prise dans la guerre, de témoigner de son engagement, de l’horreur qu’elle a vécue sur le champ de bataille, de redonner chair et corps aux disparus, de percer le blindage du silence et de l'innommable, Anastasia poursuit par les mots le courageux combat qu’elle a commencé aux premières heures de l'invasion russe.

Tout commence pour elle en 2016, deux ans après l’annexion de la Crimée, alors qu’elle est étudiante à Paris. Après la mort de ses amis, auprès desquels elle milite dans la diaspora, elle commence à accompagner des groupes de volontaires qui approvisionnent les unités militaires sur la ligne de front, à l'Est du pays. L’année suivante elle devient infirmière de combat bénévole. La guerre ne la quittera plus. En février 2022, deux jours après le début de l’invasion à grande échelle, elle retourne en Ukraine et participe à la défense de Kyiv, du front Est, et à la contre-offensive sur Kherson.

Plus qu’un récit sur la résistance ukrainienne, Volia est aussi une plongée historique dans les racines d’un conflit qui dure depuis plus d’un siècle. A travers son histoire personnelle et familiale, c’est l’héritage violent de l’URSS qui rémane : celui de l’Holodomor – la grande famine orchestrée par Staline qui a tué des millions d’Ukrainiens, en passant par les rouages de la nomenklatura soviétique à laquelle le grand-père d’Anastasia appartenait, sans oublier la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui a poussé sa mère à partir en France dans les années 1990.

Un récit poignant et terrible qui résonne comme une dette envers ceux qui se sont sacrifiés pour que l’Europe reste libre.

Extrait

Tu avais dit à ton frère, alors que vous passiez à côté du cimetière de Lviv, qu’un jour on se retrouverait tous là-bas. Aujourd’hui, je reçois ce message : « Cheka a été tuée. » Cheka est morte deux jours avant son vingt-sixième anniversaire. Nous nous étions engagées en même temps, fin février 2022. En mai 2024, elle a été tuée alors qu’elle évacuait des blessés dans la région de Kharkiv, cette région martyre que les Russes pilonnaient. En deux années de guerre, elle avait sauvé des centaines de vies.

Un poème de Victor Hugo, que j’avais oublié depuis des années, m’est revenu en mémoire tandis que, sous mes yeux, les routes de l’ouest de l’Ukraine défilaient. « Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. » Nous serons tous là pour t’accompagner dans ta dernière demeure, pour te mettre en terre dans cette ville de Lviv dont tu es originaire, que tu as tant aimée.

Les routes se succèdent jusqu’à Lviv, mais je ne compte pas les heures, et dans ces paysages de la campagne d’Ukraine, je vois le visage de nos morts. Celui de Cheka, de son vrai nom Iryna, se mêle aux nuages, j’ai l’impression qu’elle nous regarde, qu’elle veille sur nous. Je ressens sa présence dans la brise qui couche les épis. Bientôt elle va se mêler à la terre, à cette terre pour laquelle elle s’est battue, et pour laquelle elle s’est sacrifiée afin que nous restions en vie. Cette terre, sous les tournesols, qui va l’accueillir dans la paix qu’elle a tant cherchée. Tout ce dont elle rêvait, c’était la paix. Avoir une maison, un potager. Finir son master. Continuer les projets. Les Russes l’en ont privée.

Dans cette église, nous sommes des centaines, qui avançons à petits pas pour venir lui rendre un dernier hommage. Son amie d’enfance, qui chante à la bandoura, cet instrument traditionnel, lui a écrit un chant, et la musique nous pénètre, elle pose des notes sur la tristesse, elle transperce nos âmes. Le cercueil est fermé. J’en suis soulagée, je n’aurais pas supporté de voir le corps que son âme a quitté. Nous l’accompagnons, de l’église jusqu’au cimetière où reposent nos soldats, nos héros pour lesquels elle a donné sa vie. Nous marchons pendant plus d’une heure sous ce soleil de juin, je n’arrive pas à quitter des yeux la voiture qui contient cette boîte, mais je me dis qu’elle est vide, qu’elle n’est plus à l’intérieur. Elle est simplement passée de l’autre côté, cet endroit où un jour nous allons tous nous rejoindre. J’espère qu’elle a retrouvé tous les frères et les sœurs que nous avons perdus. Il y a Austria, Shultz, et Frost qui l’attendent, et tous ceux de notre bataillon, le bataillon médical hospitalier dans lequel nous nous sommes rencontrées : Lisa, Eva, Anubis, Marik, Smurfik, Botanik, Cobra, Skelia, Kulia, Student, Chachun, Elvira, Chaman, Myron, Niko, Multik, Gosp, Shaman, Papai, Gera, Kuzma, tués, eux aussi, pendant qu’ils sauvaient des vies. Cheka nous avait demandé de revêtir des vyshyvankas, la chemise ukrainienne traditionnelle, à son enterrement, et comme toujours, elle a su ramener la beauté de l’Ukraine dans les pires moments. Nos sœurs Mike et Alpaka, de leurs vrais noms Alexandra et Maria-Christina, la rejoindraient bientôt, seulement quelques mois plus tard.

Autour de nous la ville de Lviv nous contemple dans sa majesté, mais elle se consume de larmes. La ville pleure. Je regarde les gens s’incliner devant le cortège que nous suivons à pied, les voitures s’arrêtent, tous sortent des maisons, des cafés pour se mettre à genoux pendant que le cercueil remonte cette avenue pour rejoindre le cimetière. Les gens se signent dans les bus qui s’arrêtent au milieu de la route. C’est toute l’Ukraine qui lui rend hommage, pour toutes les vies qu’elle a sauvées, pour le sacrifice qu’elle a fait. Nous entrons dans le berceau des morts, nous remontons les allées du cimetière militaire où, depuis 2014, tant de tombes ont été creusées, et pendant que la pelle la recouvre de terre, nous chantons ces chants traditionnels qu’elle avait elle-même choisis pour son enterrement. Elle avait écrit dans une lettre ce qu’elle souhaitait, que nous buvions un thé, qu’il y ait un bûcher, que nous soyons tous en cercle et que nous chantions. Le chœur de Lviv est là, nous chantons autour de sa tombe. Les Russes l’ont tuée, alors qu’elle risquait sa vie pour sauver celle des autres. Ils l’ont tuée comme ils ont déjà assassiné des milliers d’entre nous.

Depuis 2014, depuis que la Russie nous a envahis pour la première fois, le deuil fait partie de nos vies. Nous parcourons les cimetières où reposent nos amis, entourés d’enfants qui ne connaîtront jamais leurs parents. Parfois, je me dis que nous avons tellement souffert qu’il ne reste plus de larmes à verser. Vivre cette guerre, c’est se réveiller chaque matin en voyant les visages des disparus, la veille ou durant la nuit, dans un quotidien désormais rythmé par les bombardements et les enterrements. Des visages inconnus qui deviennent familiers : des soldats, des volontaires, des familles entières, tués à des centaines de kilomètres ou à quelques dizaines de mètres. Leurs portraits défilent toute la journée sur les réseaux sociaux, s’ajoutant aux rangées de drapeaux plantés dans chaque ville d’Ukraine.

On me demande souvent pourquoi je me suis engagée. Ce livre est une tentative pour y répondre, poser des mots sur ce qui est devenu une évidence avec les années. À l’heure où j’écris ces mots, la guerre n’est pas terminée. Malgré cette douleur infinie, nous continuons de résister. Nous n’avons pas d’autre choix. La construction de notre pays s’est toujours faite dans la douleur, dans la lutte contre l’oppression. Pendant des siècles, nos ancêtres se sont battus contre des dominations étrangères. En 1654, lorsque l’hetman Bohdan Khmelnytsky a demandé la protection de la Moscovie en signant le traité de Pereïaslav avec le tsar Alexis Ier, ce qui devait être une alliance s’est transformé en domination. Au xviiie siècle, notre pays a été intégré de force dans l’Empire russe, et notre nation réduite au servage. Les tentatives d’indépendance ont été étouffées par des décennies de dictature soviétique. En 1994, après la chute de l’Union soviétique, nous avons été contraints de renoncer à notre arsenal nucléaire en échange de garanties de sécurité, en partie accordées par la Russie qui a décidé de nous rayer de la carte vingt ans après.

Après les pages sanglantes du xxe siècle, c’est un combat existentiel que nous menons, une lutte pour notre liberté. Cette guerre d’indépendance était inévitable. Il y a eu la révolution orange de 2004. La révolution de la Dignité dix ans après. Pour la Russie, qui a construit un mythe sur la continuité entre la Rus’ de Kyiv et son propre passé, accepter notre indépendance remet en cause les fondements mêmes de son identité. Car ce serait renoncer à l’ambition d’un empire eurasiatique qu’elle cherche à reconstruire depuis la chute de l’Union soviétique. Nous avons choisi un autre destin. Et depuis la première invasion de notre territoire, en 2014, nous luttons. Nous nous battons avec cette volia, cette force nourrie de l’amour que nous portons à notre pays, à notre liberté. Plus jamais nous ne permettrons à une puissance étrangère de nous contrôler.

Être Ukrainien aujourd’hui, c’est porter en soi la douleur de la guerre, c’est vivre dans sa chair et son âme les souffrances accumulées au fil des siècles. C’est comprendre que nos rues sont pavées des souvenirs de ceux qui ne sont plus là, nos routes, forgées dans les tragédies subies par notre peuple pour défendre le droit de vivre libre, le droit de vivre dans la dignité. Écrire, c’est faire l’effort de se souvenir, pour que nos morts ne tombent pas dans l’oubli, pour que ces pages de l’Histoire ne soient pas réécrites, que les nôtres et les autres se souviennent. Peu importe où nous sommes nés, où nous avons vécu, notre nation d’aujourd’hui et de demain est désormais forgée dans un nouveau pacte social tracé dans le sang. Nous sommes unis par le souvenir de tous ceux qui se sont sacrifiés. Vivre et écrire, c’est refuser de renoncer, c’est se confronter à soi-même et à ses blessures, à tout ce que les Russes nous ont volé. Refuser de plier. Écrire, c’est se battre pour que, malgré notre douleur, notre nation continue d’exister.