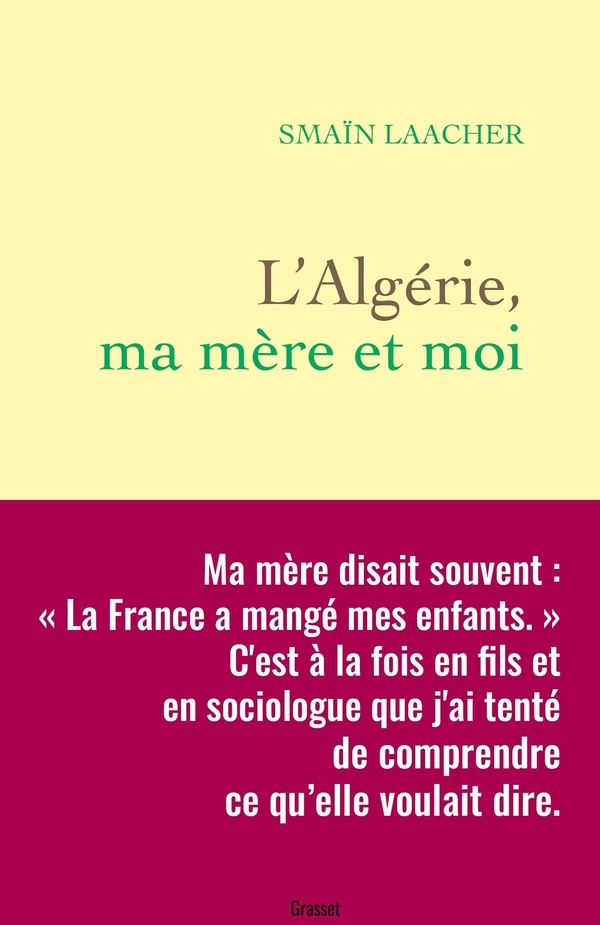

L'Algérie, ma mère et moi

« Ma mère disait souvent, la mort dans l'âme, "La France a mangé mes enfants". Il n'y avait dans ses paroles ni ressentiment ni colère, simlement de la résignation. La vie avait fait d'elle une mère malheureuse et une femme empêchée .

En 1952, elle quittait l’Algérie peu de temps avant la guerre d’indépendance pour suivre mon père en France. Je grandissais avec bonheur dans la langue française et l’école de République, jusqu’à devenir aujourd’hui chercheur et universitaire. Ma mère, elle, est restée figée dans l’imaginaire de son pays de naissance. Entre sa terre d’origine et sa terre d’accueil, la greffe n’a jamais vraiment pris. Au lieu de nous rapprocher, la France et l’Algérie nous ont éloignés, jusqu’à créer des frontières. Nous n'habitions plus le même monde.

Ce livre est né du désir irrépressible de comprendre pourquoi notre vision du monde était si radicalement éloignée. C’est donc à la fois en sociologue et en fils que j’ai tenté d’y répondre. J’ai longtemps observé ma mère en commençant par être attentif à nos mots, les siens et les miens. Ces mots qui ont construit des murs entre nous, lentement, irréversiblement, des murs de silence et d’incompréhension. Ce récit d'ego-sociologie est un voyage au cœur d’une relation troublée et inhabituelle entre un fils et sa mère. » Smaïn Laacher

Extrait

La mort

Il est 2 h 30 du matin, le 12 novembre 2023. Mon cerveau est dans une sorte de transition entre éveil et sommeil. Mon esprit ne se fixe sur rien. Je pense à une chose, à peine quelques secondes, puis aussitôt à une autre, sans lien ni cohérence entre elles : je n’ai pas envie d’honorer un rendez-vous, je songe aux boules de neige de mon enfance, pourquoi j’ai cette famille et pas une autre. Dehors, des voix et des rires. Est-ce le stress ? Peut-être. La mort n’est pas une nouvelle comme une autre. Je n’ai aucune prise sur l’apparition et la disparition de ces multiples petites pensées aussi éphémères que furtives.

Ma mère est à l’hôpital de Versailles, service gériatrie. Là où les vieux et les vieilles terminent leurs jours. Des séjours à l’hôpital, elle en a beaucoup fait ces dernières années. J’irai la voir demain, et demain sera semblable à hier et aujourd’hui.

Il est 2 h 30 du matin. Je reçois un SMS de mon frère. Je sais avant de le lire. On ne reçoit pas de texto à 2 h 30 du matin. Le SMS m’annonce qu’elle vient de s’éteindre. Éteinte. « Elle s’est éteinte cette nuit dans son sommeil », m’expliqueront les infirmières de l’hôpital avec un regard plein de compassion. Cela signifie qu’a cessé en elle toute expression. Plus jamais elle ne nous regardera. Elle ne nous parlera plus. De son visage a disparu toute lumière. Ses colères, ses dégoûts, ses tristesses, ses joies (plutôt rares), ses peurs (plutôt nombreuses) étaient autant de visages avec chacun une lumière singulière.

En apprenant la nouvelle, une pensée fugace me traverse : voilà, c’est fini, elle ne souffrira plus. Elle a vécu quatre-vingt-dix ans. Il est temps de partir. C’est pour moi comme un soulagement. Mille choses, mille petites habitudes vont disparaître avec elle. Va-t-elle me manquer ? Quels liens, autres que mère-fils, avais-je avec ma mère ? Était-elle seulement ma mère ou bien plus que cela ? J’ai de la peine. En apprenant son décès, je ne suis pas envahi par un douloureux chagrin. Je m’y attendais. Pourtant, on a beau s’y préparer, lorsqu’on vous annonce la mort de votre mère à 2 h 30 du matin, quelque chose s’interrompt brutalement. Le voyage dans la vie n’est plus le même. Elle s’est arrêtée, et moi je continue. On a beau se dire que la vieillesse est une formidable procédure biologique inventée pour s’extraire plus ou moins lentement de l’existence, cela ne m’a pas épargné la tristesse, un peu de culpabilité, surtout des regrets. Je parle de regrets et non de remords. Le regret tient au fait que les choses auraient pu se passer différemment si j’avais fait plus d’efforts pour aller vers elle. J’aurais pu, ou dû, faire mieux et plus. Le remords, quant à lui, s’accompagne d’un sentiment de culpabilité lié, dans mon cas, à une position intellectuelle qui pouvait laisser percevoir (cela a dû être très certainement le cas) mon irritation quand elle me disait « je sais pas », ou lorsqu’elle me donnait le sentiment qu’elle ne comprenait pas grand-chose à la complexité des activités humaines. Son attitude lors de nos échanges, face probablement à ce qu’elle considérait comme l’arrogance du Français (moi) à l’égard de l’Arabe (par elle incarnée), se traduisait immanquablement par la même réaction, un raidissement du corps et un regard qui se dérobe, évitant toutes paroles franches. « Je sais pas, je sais pas », disait-elle dans un mélange d’expression arabe et de français approximatif. Ce n’était pas de la timidité. Je pense aujourd’hui que ce regard plein de désarroi était le résultat à la fois d’une honte et d’une culpabilité. Une honte : « Vous, vous savez tout ; moi, je ne sais jamais rien. » Une culpabilité : « À cause de votre père, je n’ai pas appris le français, et quand vous avez eu des enfants, je me suis occupée d’eux, bien sûr, tout ça, c’est ma faute. » C’est en cela que mes remords ne sont pas exempts d’une double dimension, morale et sociale. À la vérité, ces deux catégories, regrets et remords, se lient, deviennent non séparables, agissent de concert sans ordre de priorité, lorsque confusément je me dis que sûrement elle avait besoin de moi et que moi j’étais vraisemblablement, à ses yeux, un présent-absent.

Le matin, avec mon frère, nous sommes allés à l’hôpital. Nous sommes entrés dans sa chambre pour prendre sa petite valise et un sac en plastique dans lequel il y avait quelques vêtements chiffonnés. Pour la première fois depuis très longtemps, je l’ai embrassée. Le front froid, la bouche entrouverte, allongée, les mains le long d’un petit corps tout maigre. Elle était vraiment morte. Elle nous avait dit : « Si je meurs en Algérie, je veux être enterrée là-bas, là où sont enterrés mon frère et les miens, dans mon village. Mais si je meurs en France, je veux être enterrée en France, dans un carré musulman, près de mes enfants. » Elle ajoutait, d’un air narquois et légèrement rieur : « Pas dans le même cimetière que votre père, pas à côté de lui. » Cette décision, je l’avoue, me réconfortait, et pour tout dire me réjouissait.

C’est lors des obsèques qu’une confusion des sentiments s’est manifestée à ma conscience, provoquant un émoi que je crois n’avoir jamais connu. Une fois arrivé au cimetière, le cercueil de ma mère a été déposé près de la tombe. Nous formons un arc de cercle. Nous sommes une petite vingtaine. Pas exclusivement des musulmans. Sont présents les anciens employeurs de ma mère et quelques-uns de ses rares amis. Les hommes et les femmes sont ensemble, côte à côte. Nulle séparation entre les sexes. Ce qui n’est pas du goût de l’orthodoxie musulmane. Selon la tradition, les femmes restent en retrait, quelques mètres derrière les hommes, jusqu’au moment de la mise en terre. Ceux qui s’arrogent à dire le « vrai » sur les rites religieux musulmans affirment que le Prophète ne souhaitait pas la présence des femmes au cimetière, avant que le cercueil soit recouvert, car elles troubleraient l’enterrement par leur émotivité incontrôlable.

Le cercueil de ma mère est en bois léger sans capiton. Elle nous a demandé de ne pas mettre de dalle sur sa tombe tout de suite après l’inhumation, car cela l’empêcherait de « monter au ciel ». Rien qui lui éviterait de rejoindre l’Éternel. « Quelques mois plus tard, nous a-t-elle recommandé, vous veillerez à faire installer une dalle avec une plaque funéraire. » Je ne sais pas si le corps de ma mère était, selon le rite musulman, légèrement couché sur le côté droit lors de la mise en bière. Les pompes funèbres musulmanes ont probablement placé son visage (et non son corps) dans l’axe de La Mecque ; en France, en direction du sud-est. Je continue à penser, ce qui n’était bien évidemment pas le cas de ma mère, que tout cela n’est que d’une importance toute relative pour un incroyant tel que moi.

Puis au cimetière vient la « prière des morts » prononcée à haute voix sur un ton monocorde par l’imam. Un homme grand à forte corpulence, se tenant debout devant l’assistance, les deux mains posées sur le ventre. Le ciel est gris et bas. L’imam, un expert en prière des morts, ne bute sur aucun mot, aucune hésitation n’altère son propos. Il récite par cœur des passages coraniques. Avec cette qualité supplémentaire que je ne peux passer sous silence : il faisait preuve de pédagogie et d’interprétation assez libre des paroles prophétiques sur la mort, le destin, l’attachement aux êtres et à la religion, le deuil, la foi, et surtout l’absolue nécessité de la soumission à Dieu. En réalité, ce fut une prière à la gloire de Dieu. Rien que de très ordinaire. Ses quelques traductions en français, là aussi récitées par cœur, avec des exemples concrets, les mêmes qu’il avait dû citer des centaines de fois, s’adressaient à quelques « mécréants », en particulier les enfants de la défunte et les quelques Français présents ce jour-là. Il n’était sans doute pas sans savoir que ni moi ni mes frères et sœur n’étions des dévots érudits en théologie musulmane. Et, même s’il ne le savait pas, il s’en est aperçu ce jour-là, à deux reprises.

Tout d’abord, les femmes ne sont pas autorisées à participer à recouvrir la fosse de terre. Au milieu de l’arc de cercle se tient ma sœur, le corps légèrement penché sur le côté, comme pour mieux voir le cercueil. Je la regarde. Quittant l’arc de cercle, elle s’avance très lentement, hésite, elle ne sait pas quelle est la conduite la plus appropriée à tenir en pareille circonstance. Des femmes la retiennent par le bras, lui indiquant que son initiative n’est pas convenable. Les femmes doivent rester à leur place. Il y a des gestes féminins qui ne peuvent pas être confondus avec des gestes masculins. Les hommes, pelle à la main, continuent de recouvrir la fosse de terre. Ma sœur regarde l’imam qui observe attentivement la scène. Contre toute attente, il lui fait signe qu’elle peut déroger à la règle et venir vers la tombe de sa mère. Ce qu’elle fait d’un pas assuré. Elle se saisit d’une pelle et avec énergie (comme pour montrer que le corps reposant dans le cercueil lui appartenait aussi) jette quelques pelletées sur le cercueil de sa mère. Vite épuisée, ses gestes deviennent lents et lourds. Alors un cousin, près d’elle, prend la pelle et continue ce que ma sœur ne peut plus accomplir.

Second moment de « mécréance » lors de l’ultime hommage. Dans la religion musulmane, les prières sont plus importantes que les fleurs. Les musulmans n’interdisent pas celles-ci, mais il est très rare que, lors de la cérémonie, on en offre à la famille endeuillée ou qu’on en dépose sur la tombe du défunt à la fin de l’enterrement. Pourtant, les anciens employeurs de ma mère ont déposé un joli bouquet au pied de sa tombe. Les « experts » en rituels funéraires musulmans disent qu’à la place des fleurs, le musulman jette trois poignées de sable sur le cercueil comme dernier hommage au défunt. Ce n’est pas ce que nous avons fait. Non par négligence. Non par refus politique. Non par goût de la provocation. Tout simplement parce que nous ne le savions pas. Elle repose maintenant dans le carré musulman du cimetière, à quelques mètres du carré juif.