Les assoiffés

« Sous le grand porche de l'établissement où je travaille, à l'hôpital Marmottan, où le Pr Olievenstein avait installé en 1971 son centre d'addictologie, des jeunes couverts de piercings côtoient des mères de famille. D'anciens détenus partagent une cigarette avec des hommes en costume aux cheveux bien peignés. Plusieurs langues se mêlent, toutes les corpulences, tous les genres et tous les styles. Les patients que j'accompagne vont de l'alcoolique mondain cocaïnomane à l'adepte de pornographie compulsive, en passant par le fumeur de crack du quartier Stalingrad à Paris. Dans mon cabinet, j'entends parler de plaisir, mais surtout de honte, d'anxiété sociale, de solitude. A l'hôpital, je ne cesse d'être témoin de tentatives, parfois désespérées, pour rester vivant. »

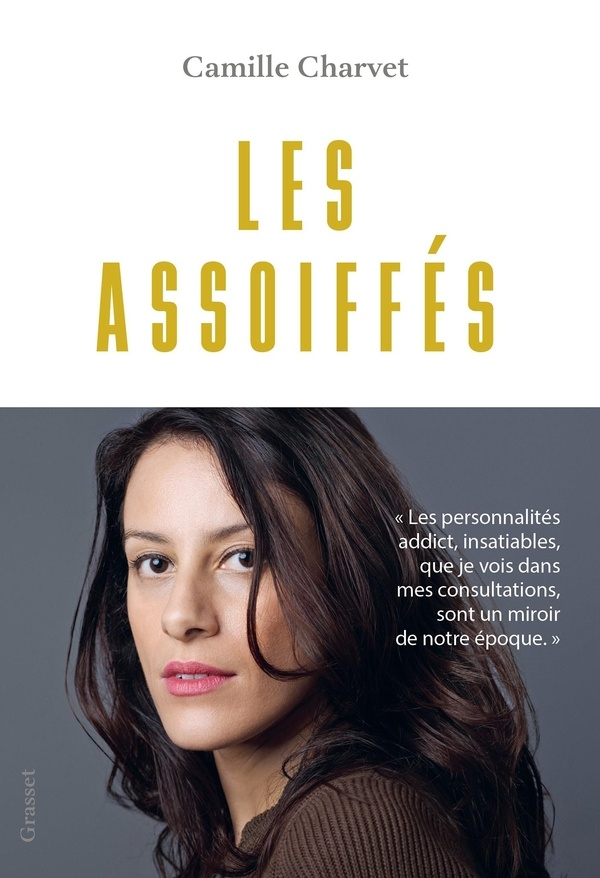

Camille Charvet est psychiatre et addictologue. En s'appuyant sur l'histoire des patients qu'elle reçoit, elle montre que l'addiction ne peut plus être envisagée comme un simple désordre comportemental ou une maladie du cerveau. Recherche effrénée du plaisir, appui pour affronter la vie sociale, tentative de se supporter soi-même, médicament contre des souffrances, expérience-limite, ou paravent face à l'effondrement intérieur... l'addiction est protéiforme. Pour la comprendre, elle s'intéresse au circuit de la récompense comme à la philosophie antique, aux traumatismes de l'enfance et aux injonctions contemporaines de performance, à notre besoin de lien.

« L'addiction m'est apparue non seulement comme un trouble, mais aussi comme un miroir. Un miroir de la souffrance psychique, bien sûr, mais aussi de notre époque, de ses injonctions, de ses dénis, de ses failles collectives. Elle est, peut-être, son symptôme le plus sincère. La personnalité addict, excessive, toujours trop, assoiffée et insatiable, nous parle de nous tous ».

Extrait

Les damnés du plaisir

Je me souviens nettement du premier consommateur de crack que j’ai reçu en consultation alors que j’étais encore interne dans le service d’addictologie dans lequel j’exerce maintenant. Il était très grand, un visage encore beau de gueule cassée, comme dans un film, il avait le sens du théâtre et avait compris mon inexpérience. Avec un mélange de provocation et de pédagogie, il m’avait dit en me regardant droit dans les yeux, « la première taffe de coke, c’est plus que le septième ciel », puis il avait marqué une pause et avait dit très lentement, en décomposant les syllabes, « c’est le nir-va-na ». Son effet avait bien fonctionné puisque j’étais longuement restée sans voix, et y avais repensé par la suite à de nombreuses reprises. Il m’avait si puissamment communiqué cette expérience hors norme que l’idée d’essayer m’avait traversé l’esprit. La rencontre avec les consommateurs de cocaïne, fumée sous forme de crack, ou injectée, m’a frappée à jamais.

En France, l’addictologie est soignée dans les cabinets privés, dans les centres de cures, les hôpitaux et dans les CSAPA (centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie), lieux de consultations gratuites qui maillent le territoire. L’hôpital Marmottan regroupe un CSAPA qui accueille une centaine de patients chaque jour, un centre d’hospitalisation ainsi qu’un centre de médecine générale. Quand j’y suis arrivée, j’ai compris que malgré son nom, il n’avait rien d’un hôpital comme les autres.

Je connaissais une bonne partie des hôpitaux de Paris, un grand nombre de services que j’avais parcourus au fil de ma formation, avec leurs codes, leurs hiérarchies, leurs logiques. Mais ici, dans cet immeuble de brique rouge, l’atmosphère tranchait avec tout ce que j’avais connu : les soignants sans blouses, certains présents depuis trente ans, les dossiers papier, les médecins appelés par leurs prénoms par les patients, la place donnée aux internes. Le chef de service m’avait reçue dans un bureau rempli d’archives après que j’eus gravi à pied plusieurs étages. Il m’avait parlé d’emblée du « corps à corps » clinique que suppose la rencontre avec les patients en addictologie. Derrière lui, une affiche encadrée posée à même le sol montrait le visage de Claude Olievenstein. L’héritage était là, mais il ne trônait pas au mur, tutélaire, il nous regardait depuis un coin de la pièce, Olievenstein, comme un vieil oncle. Les premiers jours, nous étions introduits à cette pratique par les accueillants, qui reçoivent en premier lieu les patients : traditionnellement, ce sont d’anciens addict, qui ont ensuite décidé de s’engager dans le soin. Aujourd’hui, on les appelle « pairs-aidants ». Les infirmiers aussi nous guidaient. Ici, presque tout est possible, consultation courte, consultation longue, consultations parfois quotidiennes pour les patients les plus graves et qui refusent l’hospitalisation, psychothérapie, soins somatiques, accompagnement social… Cet hôpital ressemblait à une fourmilière. Toute une scène, tout un monde.

En tant que nouveaux internes, nous nous voyions confier les « nouveaux patients » et c’était une plongée immédiate dans le cœur battant et les pratiques de l’époque. Pour moi, c’était pendant le Covid. D’un côté, il y avait le crack, qui continuait sa course folle dans les rues de Paris, et de l’autre, dans des milieux plus feutrés, toute une vie parallèle et transgressive s’organisait. Moteur puissant chez les humains, le plaisir a toujours été un objet de réflexion philosophique et morale : sa nature, sa valeur, le sens de son usage. Les plaisirs du corps ont bel et bien traversé des siècles d’opprobre dans la civilisation judéo-chrétienne. Dans la tradition philosophique antique, la nature du plaisir n’est pas mauvaise en soi. C’est plutôt dans la pratique, dans l’éthique, que se trouve l’enjeu de sa juste place. Chez Platon, le plaisir a à voir avec une dynamique, un mouvement qui fait passer de la dysharmonie à l’harmonie. Cette théorie ressemble à la thèse médicale de l’homéostasie. Penser l’homéostasie revient à dire que tout organisme cherche naturellement son état d’équilibre : il me manque de l’eau, j’ai soif, j’assouvis ce besoin et j’en tire satisfaction. Cette théorie n’est pas non plus éloignée de celle de Sigmund Freud, pour qui le plaisir vient se placer comme l’assouvissement de la charge pulsionnelle. Le débat porte alors sur une hiérarchie des plaisirs : plaisirs nobles, de l’esprit, nécessitant un effort et plaisirs néfastes, plus immédiats, plaisirs de la chair. La fonction du plaisir est également un sujet de réflexion. On pourrait croire qu’il sert à signaler ce qui est bon pour nous ; or l’expérience de l’addiction montre à quel point le plaisir peut se dérégler et devenir un guide trompeur. C’est précisément là que réside le paradoxe de l’addiction.

Certains patients arrivent, à force, à épuiser le plaisir ; d’autres, les années passant, malgré l’impact, les souffrances et le désir réel d’arrêter, ne parviennent jamais à cette limite. Comme Christophe, dont les yeux écarquillés donnent l’impression d’un mélange de questions et de certitudes. Je l’entends me dire : « J’aime toujours ça, c’est ça le problème, docteur, j’aime toujours trop ça. » Dans plusieurs centres d’addictologie, les patients peuvent appeler les médecins par leur prénom, mais Christophe tient à me vouvoyer et à rappeler mon statut. Il aime décrire les mondes dans lesquels s’est déployé son amour pour la drogue. « J’ai toujours aimé la fête et la came, docteur », dit-il, avec l’air de s’excuser. Il me les raconte comme pour m’en faire mesurer la distance avec le mien, il me décrit un monde caché, un monde d’en dessous qui me fait penser aux rites ancestraux des carnavals et des bacchanales. Des nuits sans fin à courir après la frénésie du plaisir de la première taffe, à fouiller les caniveaux pour une pièce, à vendre ses chaussures pour une toute dernière, rien qu’une. Christophe a toujours l’air juvénile malgré ses 40 ans, ses deux enfants et son long parcours d’addiction. Il n’est pas en dépression, il n’est pas spécialement instable sur le plan émotionnel, il n’a pas énormément d’angoisses, il aime ses filles plus que tout, et m’en montre à chaque rendez-vous les photos. Autrefois, il travaillait dans un milieu très exigeant, très « speed », où il fallait qu’il soit tout le temps « à fond », occupant à la fois son esprit, ses mains et sa vie relationnelle. Il a monté les échelons et connu le succès, l’argent, la fierté de ses parents et de sa femme, lui qui venait d’un milieu plutôt modeste. C’est là qu’il a rencontré la cocaïne, qui inonde des milieux professionnels divers et variés. D’abord elle était sniffée, de plus en plus, tous les jours, au travail, du matin au soir, mais quand il a rencontré le crack, il s’est passé quelque chose de plus. Forme basée de la cocaïne, le crack est comme un concentré très puissant, bien plus rapide, encore plus ravageur et encore plus addictif que la forme en poudre sniffée. Sa première prise a tout balayé sur son passage : son travail, qu’il adorait, son mariage, sa vie sociale. Dans son regard il y a à la fois de la honte, et la certitude qu’il le referait. « Je suis un toxicomane, c’est comme ça. »