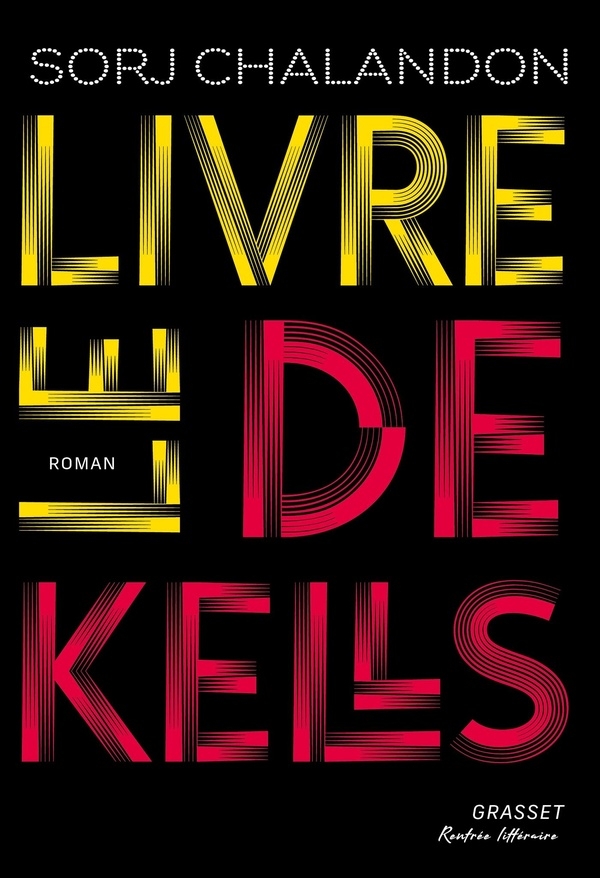

Le livre de Kells

Le Livre de Kells est le douzième roman de Sorj Chalandon qui, une fois encore, a puisé dans son expérience personnelle pour raconter un épisode de sa vie.

À 17 ans, après avoir quitté le lycée, Lyon et sa famille, il arrive à Paris où il va connaître, durant presque un an, la misère, la rue, le froid, la faim.

Ayant fui un père raciste et antisémite, il remonte l'existence sur le trottoir opposé à celui de ce Minotaure sous le nom de Kells, en référence à un Evangéliaire irlandais du IXème siècle. Des hommes et des femmes engagés vont un jour lui tendre une main fraternelle pour le sortir de la rue et l'accueillir, l'aimer, l'instruire et le réconcilier avec l'humanité.

Avec eux, il découvre un engagement politique fait de solidarité, de combats armés et d'espoirs mais aussi de dérapages et d'aveuglements. Jusqu'à ce que la mort brutale de l'un de ces militants, Pierre Overney, pousse La Gauche Prolétarienne à se dissoudre.

Certains ne s'en remettront jamais, d'autres chercheront une issue différente à leur combat.

Ce fut le cas pour l'auteur, qui rejoignit « Libération » en septembre 1973.

Le livre de Kells est une aventure personnelle, mais aussi l'histoire d'une jeunesse engagée et d'une époque violente. Sorj Chalandon a changé des patronymes, quelques faits, bousculé parfois une temporalité trop personnelle, pour en faire un roman. La vérité vraie, protégée par une fiction appropriée...

Extrait

Lyon, mars 1970

— Tiens, prends ça mon fils, tu en auras besoin.

Elle l’avait cherché du regard, partout, dans la salle des pas perdus, tournant la tête comme un oiseau inquiet. Ma mère, son front soucieux, ses yeux délavés par le temps.

Elle se méfiait. Elle vérifiait que l’Autre ne l’avait pas suivie.

L’Autre, c’est comme ça que j’appelais mon père.

Nous étions dans le hall de la gare Perrache, à Lyon. Il faisait presque beau. Un matin de printemps, sans froid, sans pluie, sans vent non plus. Un jour qui chuchote « il est temps de partir ». Je venais de quitter mes parents. Cela aurait pu être une fois de plus et je serais rentré au soir la tête basse mais, ce matin-là, ma mère avait compris qu’il n’y aurait plus de faux départ. J’en avais fini. Lorsque j’ai ouvert la porte de l’appartement, je ne me suis pas retourné. Ni baiser ni adieu. Je l’ai pourtant laissée me rejoindre. Elle s’était doutée que je prendrais le train. Je l’ai imaginée tremblante, enlever son tablier de ménagère, mettre son manteau de ville, ses chaussures plates, cacher ses cheveux sous un foulard coloré, sortir sur le palier en priant de ne pas croiser l’Autre. Ni dans la cour ni sur l’avenue. Et lorsque le bus est arrivé, elle s’y est réfugiée, assise à sa place habituelle, son cabas sur les genoux.

Je lui ai donné un peu d’avance. J’ai traîné. Emprunté des chemins de traverse. Je suis passé près de mon collège, je me suis assis sur un banc de la place de Trion. J’ai regardé Lyon comme on quitte une aimée. J’ai posé ma main sur les murs de la ville, caressé des arbres, observé une dernière fois le ciel tourmenté enfanté par le fleuve. Je ne savais pas quand je reviendrais, je ne savais pas si je reviendrais. Alors je fabriquais des images, pour les jours d’après et mes nuits de regrets. Si l’Autre n’avait plus été là, je ne serais pas parti. Je ne fuyais pas les façades ocre des bords de Saône, mais mon tourmenteur. Et seulement lui.

Arrivé sur les quais, j’ai joué au mot caché. Sur un morceau de papier, j’ai écrit la date du jour et formulé un vœu. Je faisais ça depuis toujours, dissimulant mes lamentations au hasard de la ville. Une fois, j’ai voulu relire mon petit secret. Je l’avais enfoui sous une lourde pierre, au milieu des ronces et des pissenlits. Lorsque j’y suis retourné, un an plus tard, je n’ai rien reconnu. La friche était devenue un rond-point. Mon message avait été emporté avec les mauvaises herbes, le sable et les graviers. Alors j’ai continué de semer des prières, des craintes ou de simples souvenirs sans jamais tenter de les retrouver. Des bouteilles à la terre, des suppliques pour rien, écrites sur un lambeau de feuille quadrillée, comme celles que je confiais aux statues des églises, glissées entre les souliers du curé d’Ars ou sous l’éperon de Jeanne.

Alors que j’étais assis sur un quai de la Saône, devant la rivière grise, ma dernière volonté lyonnaise fut de parcourir le monde. J’ai écrit Katmandou sur le papier. Je n’avais pas lu le livre de René Barjavel, mais j’avais aimé le film qu’André Cayatte en avait tiré. Et j’étais tombé amoureux de Jane Birkin. Depuis, je rêvais aux yeux du Bouddha, peints sur le grand stūpa. Cet étrange regard était le but de mon voyage et la fin de la route. J’ai aussi noté Ibiza, qui serait ma première halte vers le Népal. Le film More, de Barbet Schroeder, tourné sur cette île, la musique des Pink Floyd et la beauté fragile de Mimsy Farmer ne m’avaient pas quitté.

Katmandou, Ibiza : là où les jeunes existaient.

J’ai dissimulé mon souhait entre deux pierres, près d’un anneau d’amarrage. Et glissé un ticket de trolleybus trouvé par terre dans mon sac à dos, en souvenir de la ville. Mon ami Jacques m’avait donné ce havresac militaire. Il savait que je n’avais pas de valise solide pour m’enfuir. La mienne était restée sous mon lit. Elle m’avait accompagné des années en colonie de vacances, à La Baule-les-Pins, épuisée par les filets des trains, le sable, le raclement des casiers. Elle n’était pas en cuir. L’un de ses fermoirs était cassé, alors l’Autre m’avait donné une ceinture pour en faire une sangle. Le carton était déchiré aux coins et la poignée de corde me faisait honte. Mais j’étais fier du sac de Jacques. En toile épaisse, couleur argile, avec des poches à pattes devant et sur les côtés. Un équipement d’explorateur, avec mon duvet roulé sous le rabat. J’y avais entassé quelques vêtements, une gamelle, un verre en plastique, des couverts, une gourde, une lampe, un ouvre-boîte, un couteau à lame bombée, un chapeau de brousse. Et aussi un carnet rouge à couverture de cuir, un portrait du curé d’Ars arraché à mon missel, une photo de Guignol qui était épinglée au-dessus de mon lit, la carte postale que Jacques m’avait envoyée d’Irlande et La Nausée de Sartre, un livre de poche aux tranches couleur capucine. Je partais. Je voulais que tout de moi s’évapore. Que mon souvenir déserte ma chambre d’enfant. Ne rien laisser, ni souffle ni trace.