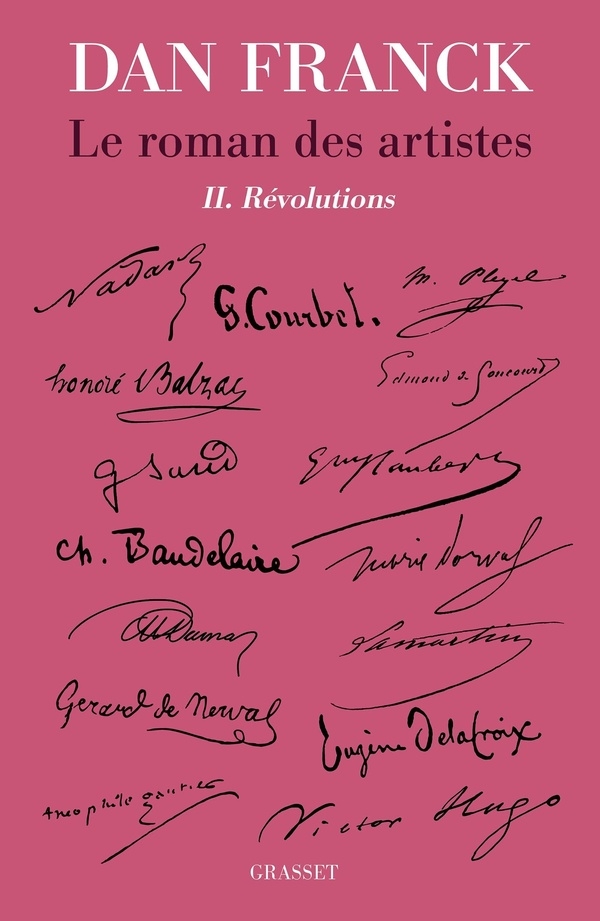

Le roman des artistes T2: 2. Révolutions

Voici le deuxième volume de la tétralogie, Le roman des Artistes, qui raconte, de 1820 à 1885, la vie de tous les grands créateurs depuis la révolution romantique jusqu’aux pastels de l’impressionnisme.

Le cadre historique de ce deuxième volume, qui court de 1847 à 1860, est rythmé par les révolutions de 1848 et les changements de régimes politiques qui déterminent la vie des artistes engagés, condamnés pour les uns à l’exil (Hugo réfugié à Bruxelles puis à Jersey, enfin à Guernesey), pour les autres à la censure (le procès de Flaubert pour Madame Bovary et de Baudelaire pour Les Fleurs du mal), tandis que d’autres encore jouent un rôle historique de premier plan (Lamartine proclame la Deuxième République en 1848, Tocqueville siège à l’Assemblée, Dumas, Balzac et Eugène Sue se présentent aux élections…)

Les querelles esthétiques redoublent ici les révolutions politiques. On retrouve dans cette décennie les écrivains du premier tome (Dumas, Hugo, Balzac, Lamartine, Musset, Vigny, Mérimée, Nerval, George Sand, Théophile Gautier, Chateaubriand, Baudelaire, auxquels s’ajoutent Flaubert, les frères Goncourt, Louise Colet…). Côté peinture, Delacroix et Ingres sont rejoints par Corot, Millet, Courbet… Nadar incarne les débuts de la photographie…

Autant de personnages de chair et de sang dont nous partageons les combats, les amitiés, les amours passionnées, les querelles, les brouilles et les réconciliations, le génie et les bassesses.

Et voici que tous ces artistes qui sont devenus pour nous des « classiques » quittent la poussière des étagères et des bancs d’école pour s’ébrouer au grand vent de l’Histoire, dans un tourbillon palpitant où ils inventent la presse et la littérature modernes, se battent sur les barricades, publient des pamphlets dévastateurs…

Extrait

Train d’enfer

La bêtise et la grandeur modernes sont symbolisées dans un chemin de fer.

Gustave Flaubert

Rouen, un soir de l’été 1846. Un jeune homme approche à pas lents de l’embarcadère. Il a vingt-quatre ans, la carrure, la chevelure et la barbe d’un Gaulois. Il porte le costume noir, la chemise, la cravate et les gants blancs des bourgeois qu’il exècre. Il est le fils d’un grand chirurgien rouennais dont la ville a pleuré la disparition six mois plus tôt.

De loin, il aperçoit l’énorme engin crachant une épaisse fumée auquel trois voitures viennent d’être accrochées. Les roues sont surdimensionnées, d’étranges geysers de vapeur s’échappent d’orifices invisibles. Les voyageurs observent ce monstre avec méfiance. Aux premiers coups de sifflet, agressivement dispensés par des quidams en casquette et uniforme, les plus téméraires s’enhardissent. Certains grimpent sur une plateforme dépourvue de toit, de cloisons et même de sièges. D’autres gagnent des voitures au confort moins spartiate : si l’absence de fenêtres expose à tous les courants d’air, les bancs en bois permettent de s’asseoir. Les plus riches s’installent dans les premières classes, un peu plus vastes.

Beaucoup restent à quai. Ils se souviennent que neuf ans plus tôt, lors de l’inauguration de la première ligne transportant des voyageurs (Paris-Le Pecq, dix-neuf kilomètres), le roi Louis-Philippe s’était soustrait au danger en dépêchant la reine Marie-Amélie à sa place. Les plus réticents ont gardé à l’esprit les pronostics de quelques médecins et hommes de science qui assurent que les locomotives, fabriquées à Sotteville par des ingénieurs anglais, sont néfastes pour la santé. À quoi quelques téméraires leur rappellent que les députés savent ce qu’ils font : s’ils ont voté l’année précédente une loi fondamentale autorisant le développement à grande échelle d’un nouveau moyen de locomotion, c’est en toute connaissance de cause. Le chemin de fer remplacera le cheval.

Au printemps 1843, le jeune homme a assisté aux festivités célébrant l’inauguration du premier tronçon d’un Paris-Le Havre en construction. Rouen accueillait une gente très officielle – ministres, banquiers, les deux fils du roi – pour une fête grandiose dont l’éclat (la revue des troupes, les remises de décorations…) devait faire oublier, espérait-on, les tensions multiples d’un énorme chantier : la pénibilité des travaux, les frictions entre ouvriers français épaulés pour moitié par un prolétariat britannique plus expérimenté dans l’assemblage des voies ferrées, l’opposition des riverains et des propriétaires des relais de poste et des sociétés de diligences qui voyaient dans les nouvelles machines un péril vital pour leur activité. Il avait fallu envoyer la troupe pour protéger la main-d’œuvre. Et demander à un prêtre de bénir les rails le jour du voyage inaugural : cent vingt-sept kilomètres, quinze arrêts avant Paris, plusieurs tunnels, cinq nouveaux ponts, une vitesse ahurissante, « effrayante » même selon Delphine Gay, alias vicomte de Launay*1 : cinquante kilomètres à l’heure.

Le jeune homme s’apprête à embarquer. Il loge difficilement son mètre quatre-vingt-trois dans ces voitures appelées « wagons » en hommage, sans doute, à l’avance des techniciens britanniques en matière ferroviaire. Chaque fois qu’il se rend à Paris ou en revient, il est triplement exaspéré : courbatu, insupporté par cette révolution devenue le sujet principal de toutes les conversations, enfin, terrassé par l’ennui provoqué par les commentaires des voyageurs s’ébaubissant devant des paysages masqués jusqu’alors par la bâche des impériales : des forêts toutes vertes, des prairies très étendues, les boucles d’une Seine à l’eau chatoyante. « La colique des wagons », a écrit le jeune homme. Il n’est pas aussi admiratif que Théophile Gautier qui, « emporté par cet hippogriffe de fer et d’acier qu’on appelle une locomotive », s’émerveille :

On voyage au milieu d’un vertige et d’un éblouissement ; les arbres détalent comme une armée en déroute ; les clochers s’envolent en vous montrant le ciel du doigt. À peine avez-vous le temps de discerner dans le vert des prairies quelques taches blanches ou rousses, qui sont des troupeaux, quelques écailles de tuile, quelques filets de fumée, qui sont des villages1.

Pour être certain d’arriver à l’heure à la soirée où il est attendu, le jeune homme prend une grave décision : il ne s’arrêtera pas à Bonnières. D’habitude, il descend du train avec d’autres voyageurs aussi effrayés que lui, grimpe avec eux dans la charrette qui les conduit à la gare suivante où ils attendent le passage du prochain train. Parfois, il faut aller à pied. C’est le prix à payer pour éviter le tunnel de Rolleboise. Car les tunnels font peur. Des savants aussi émérites que François Arago assurent qu’ils provoquent des pleurésies, des fluxions de poitrine, des rhumes, des bronchites. Surtout l’été quand il fait très chaud, la température tombant alors à 8 ou 10 degrés sous la pierre. Le tunnel de Rolleboise est plus dangereux qu’aucun autre : parfois, des pierres tombent de la voûte. À treize francs la place, les plus intrépides – évidemment les moins fortunés – acceptent de braver tous les dangers en grimpant dans les voitures de troisième classe, voyageant debout, au grand air. Si un caillou leur fend le crâne, et à condition de ne pas en mourir, il y a fort à parier qu’ils paieront trois francs de plus pour monter dans un wagon de deuxième classe au prochain voyage. Les risques de refroidissement y sont moindres, même si aucune vitre ne ferme les fenêtres. Il faut seulement s’accoutumer à un autre inconvénient : les voyageurs trompant leur angoisse en empoisonnant les autres passagers des fumées de leurs pipes ou de leurs cigares.

Bonnières. Le train stoppe dans un concert de grincements qui rappellent aux érudits les ricanements de Frankenstein, nouvellement traduit. Ceux qui craignent le tunnel de Rolleboise descendent. Les portières sont fermées de l’extérieur. Quelqu’un s’écrie : « Si le feu prend, comment on se sauve ? »

Le jeune homme replie ses larges épaules. Si une pierre perce le toit, il sera le premier atteint. Mais il est trop tard pour s’échapper : dans un ronflement sinistre, la locomotive vient de s’ébranler. Quelques minutes passent, puis c’est l’entrée du tunnel. La nuit tombe d’un coup. Un enfant pleure. Puis un autre. Le froid saisit les moins habitués ; bientôt, l’épouvante les fera grelotter. Il faut tenir quatre minutes : le temps de parcourir les deux mille six cent treize mètres de ce couloir hanté. Chacun retient son souffle. À travers les trouées des bras et des visages, on lorgne le point clair signalant la fin du cauchemar. Les plus croyants s’agenouillent en prière. Les agnostiques se rassurent comme ils peuvent, se demandant, par exemple, s’ils préfèrent périr sous un monceau de pierres ou, tombant d’un de ces ponts nouvellement construits par-dessus la Seine, finir noyés, sacrifiés sous les tonnes d’eau du progrès technique.

« J’y vois clair ! »

C’est un cri. Il se propage de bouche à oreille jusqu’au moment où, dans un délicieux ramage dû au serrement des freins, le convoi s’arrête au milieu d’une plaine ferrée. Des hommes en bleu déverrouillent les portières. Les jambes un peu flageolantes, les troisièmes classes remercient le ciel pour ce temps clément qui leur évite la pluie, le vent – tout cela pire encore l’hiver quand tombe la neige ou frappe la grêle.

Après trois heures de voyage, le jeune homme arrive à Paris. Il redresse sa haute stature, coiffe ses longs cheveux blonds, hèle un fiacre et se fait conduire quai Voltaire, chez Pradier.

À cinquante-six ans, l’ancien prix de Rome est le plus connu et le plus mondain des sculpteurs français. Certains vénèrent son travail, d’autres moins. Ainsi, Baudelaire :

Ce qui prouve l’état pitoyable de la sculpture, c’est que M. Pradier en est le roi. Au moins celui-ci sait faire de la chair, et il a des délicatesses particulières du ciseau ; mais il ne possède ni l’imagination nécessaire aux grandes compositions, ni l’imagination du dessin. C’est un talent froid et académique2.

Chaque jour, Pradier reçoit dans son atelier peintres, musiciens, écrivains, poètes, modèles. On boit, on parle, on joue aux cartes, on observe le maître frapper la pierre. Lorsque le jeune homme pousse la porte, l’hôte des lieux, vêtu d’une tunique en velours cramoisi et d’un de ces cols à jabot qu’il affectionne, se retourne et, tout sourire, s’exclame :

« Bienvenue à toi, Gustave Flaubert !»