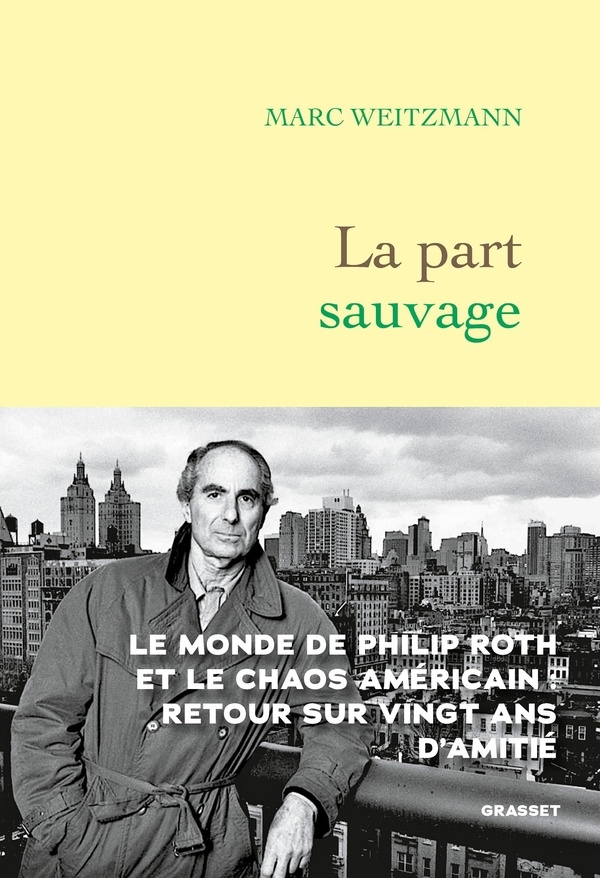

La part sauvage

« Philip Roth est mort le 22 mai 2018. J’avais fait sa connaissance presque vingt ans plus tôt, en 1999 – vingt années qui de Jérusalem à New York et Paris, avaient vu le monde global exploser, la haine et le populisme tout submerger et ma propre vie basculer, mais durant lesquelles nous étions devenus amis. Il avait tenu dans ma vie comme dans celle de ses lecteurs le rôle de refuge mental et de boussole. Et maintenant qu’il était en train de mourir, le pays qui lui avait fourni la matière première de ses livres était détricoté par Donald Trump.

Le choc intime de sa mort a alors pris un autre sens : celui de la fin d’un monde au profit de la violence, de la montée de l’antisémitisme, du retour en force des idéologies.

Depuis l’Amérique telle qu’elle aurait pu être, ce livre révèle les Etats-Unis tels qu’ils sont. » M. W.

Le drame d’un pays raconté à travers l’œuvre et l’amitié d’un de ses plus grands écrivains.

Extrait

Une guerre contre le temps

1.

Voici ce que je pensais savoir de moi vers le milieu de la cinquantaine, dans la seconde moitié des années 2010 : j’avais récusé ma famille à 20 ans et à 40 démissionné des positions sociales acquises entre-temps, et j’avais voyagé. Après plus d’une décennie passée d’abord en Israël puis aux États-Unis, mon mode de vie et mes revenus jamais en équilibre avaient divergé pour de bon et j’avais dû rentrer en France, où je vivais depuis sous une pression financière constante et avec le sentiment de m’être perdu quelque part au milieu de l’Atlantique. Ma perception du pays, en particulier, se trouvait en décalage total avec l’atmosphère générale, maintenant que tout le monde cherchait la révolte. Où étaient passées mon ambition, ma cruauté, ma délinquance intérieure ? Je les avais troquées contre un respect inconsidéré pour la Loi et le système. Du rôle de mauvais fils, j’étais passé à celui de laborieux élève civique, et ça me racornissait, comme écrivain, en plus de me faire tenir à tout bout de champ des propos lénifiants.

En tout cas tel était mon état d’esprit quand le courriel suivant s’afficha sur mon téléphone : MERCI DE PRÉPARER UN TEXTE DE SOUVENIRS SUR PHILIP ROTH POUR TABLET – on me dit qu’il est sur son lit de mort. d. C’était le 22 mai 2018, l’écran marquait vingt-deux heures. PLEASE PREPARE A MEMORY OF PHILIP ROTH FOR TABLET – I am told he is on his deathbed. d. Je regardai ces phrases sans même tenter de les comprendre.

« d. » était David Samuels, un journaliste américain connu en France pour son enquête Mentir à perdre haleine consacrée à James Hogues, l’imposteur aux multiples identités et à la kleptomanie compulsive, qui a défrayé la chronique aux États-Unis dans les années 2000. J’avais fait sa connaissance quatre ans plus tôt presque jour pour jour, le 20 mai 2014, à New York, en poussant la porte du site d’information américain Tablet créé par son épouse, la journaliste Alana Newhouse, et dont il est le rédacteur en chef. Par email, en prenant rendez-vous, je lui avais indiqué vouloir écrire sur ce que certains responsables en France appelaient le « climat de pré-émeute » se levant dans le pays depuis quelques mois. J’étais convaincu qu’ils avaient raison, mais qu’aucun média français n’en parlerait comme j’estimais qu’il fallait le faire.

Dans quoi je m’embarquais, au juste ? La question ne me vint pas avant la fin de ce rendez-vous de plus d’une heure avec David. Nous venions de nous mettre d’accord sur une série de cinq reportages de quinze à vingt mille signes chacun, publiables dans les deux mois, et payés mille dollars l’article – une somme bien supérieure à ce que proposent les sites d’information digitaux français, pour un volume de commande dépassant de loin ce que j’avais espéré. Sur le coup, j’étais sorti de là plutôt satisfait. Mais ensuite, remontant lentement les rues printanières de Chelsea vers l’Upper West Side, où se trouvait la petite chambre sombre échangée contre mon appartement parisien pour un mois, et envisageant la question froidement, seules deux choses m’étaient apparues avec évidence. 1 : Je n’avais jamais rien écrit de substantiel en anglais et ignorais si je pouvais le faire – les IA de traduction n’existaient pas encore. 2 : je ne disposais pas de la moindre information solide permettant d’alimenter un travail de cette ampleur.

Porté par une intuition si bancale que j’avais dû traverser l’Atlantique dans le but de dénicher un interlocuteur connaissant assez peu la France pour y croire, je venais de vendre l’équivalent d’un petit livre avec, pour seul argument, une poignée d’incidents épars que rien ne permettait de lier entre eux, sinon mes obsessions.

Tout avait commencé (avais-je dit à David) le 26 janvier, lors d’une manifestation baptisée Jour de Colère, organisée à Paris par une constellation d’organisations d’extrême droite allant des royalistes aux islamistes, et au cours de laquelle le slogan Juif, la France n’est pas à toi ! avait pu être distinctement entendu. Presque aussitôt, une épidémie de « quenelles », le geste « antisystème » évoquant un salut hitlérien inversé, popularisé par l’ex-comique Dieudonné l’automne précédent, s’était répandue dans le pays. Des anonymes avaient infiltré le public d’émissions de divertissement pour le faire plus ou moins discrètement en direct à la télévision ; d’autres s’étaient mis en scène sur Facebook tendant le bras à proximité de lieux à forte connotation juive – l’entrée de l’école Ozar Ha Torah de Toulouse, frappée par le terrorisme islamiste deux ans auparavant, le toit du musée de la Shoah à Berlin –, ou marqués par la Seconde Guerre mondiale. Deux adolescents avaient ainsi fait le déplacement jusqu’à Oradour-sur-Glane, le village martyrisé par les nazis en 1944, dans le seul but de poster une photo d’eux performant une quenelle au milieu des ruines. Et tous affichaient la même étrange expression d’excitation hilare, tous présentaient ces selfies comme des blagues, tandis que, sans que l’on puisse établir de lien direct, et en un sens, c’était ce qu’il y avait de plus inquiétant, le nombre d’actes antisémites violents, aussi impulsifs qu’inexplicables, grimpait en flèche. Du moins, c’était mon impression. Mais, au-delà de cette impression, justement, il n’y avait rien. Pas de chiffres indiscutables, aucune analyse objective (tout cela viendrait plus tard), rien sinon mes nerfs. Et je commençais à trouver du sens au fait d’être venu vendre cinq articles sur ce rien à un journaliste connu pour son travail sur l’imposture. Je n’avais pas même cherché à contacter un journal français. Partant du principe que personne ne comprendrait ce que j’avais à dire, je m’étais contenté d’appeler quelqu’un de suffisamment juif pour être sensible à ma vision des choses, et suffisamment peu au fait de ce qu’il se passait en France pour ne pas me contredire. Le plus probable ? Quel que fût le fond de vérité sur lequel s’appuyait mon intuition, elle était si mal pensée, si limitée par ma fureur et mes préjugés, que le projet consistant à lui donner corps, rendu plus difficile encore par le problème de la langue, allait exiger de moi des efforts qui m’empêcheraient de gagner ma vie par ailleurs avant de se révéler infaisable. Les pièges les plus parfaits ne sont-ils pas ceux que l’on se tend à soi-même ?