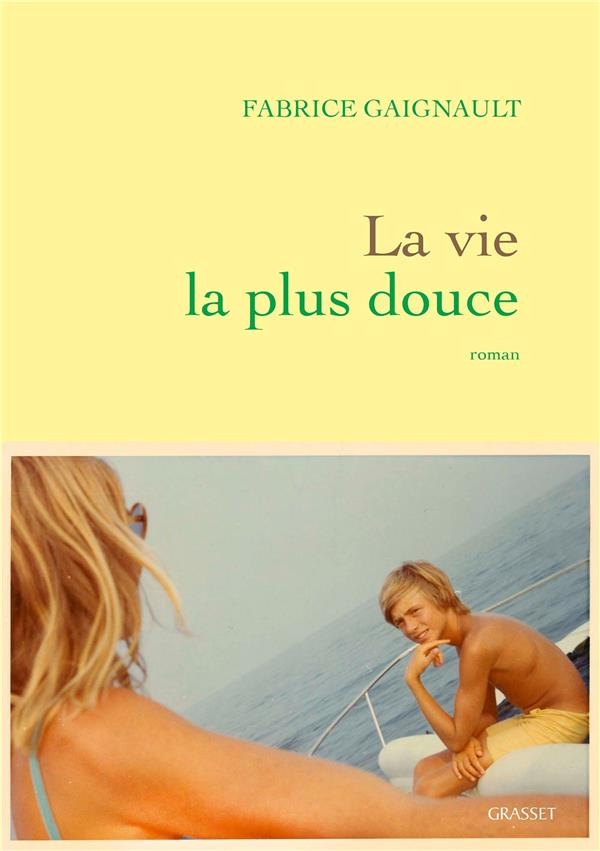

La vie la plus douce

« La vie la plus douce, c’est de ne penser à rien », confie son grand-père à Adrien. Peut-être est-ce le secret que l’enfant appliquera sans d’abord le comprendre, lui qui subit, très jeune, les surprises de la vie.

C’est l’agonie du petit frère. Puis les coups reçus en pension, dès six ans, et la violence d’un grand frère vite abonné aux drogues dures. Et toujours, l’absence des parents : la mère, beauté diaphane, peintre noyée dans l’alcool et la térébenthine, le père occupé aux affaires industrielles et extraconjugales.

C’était au siècle passé, une décennie où soufflait un grand vent de liberté. Dans les maisons familiales de Paris ou de Saint-Tropez, passent alors bien d’autres personnages : la tante proustienne et magicienne, l’héritier des empereurs de Byzance, le petit-neveu de Goering, ou encore Jici, l’apôtre enthousiaste de Pol Pot. Et tant d’autres ombres, comiques, attachantes ou sinistres, retournées rapidement au néant.

Dans ce monde pittoresque et dingue où se mêlent grands bourgeois, junkies, maoïstes, stars de cinéma, pornocrates, aventuriers, et où il est exigé de jouir de tout, Adrien garde en toutes circonstances un détachement de dandy. Mais une jeune femme cherchera à le sauver en lui inoculant une certaine idée du bonheur. Candice, l’adolescente aux seins nus, qui ne lui refuse aucune liberté parce qu’elle ne s’en refuse aucune.

Autobiographie, souvent. Rêves, parfois. Roman, toujours. Car la réalité n’est-elle pas une déformation de la fiction ? Fabrice Gaignault fait siens les mots du poète Stanley Kunitz : « J’ai traversé beaucoup de vies, certaine étaient les miennes. »

Extrait

Le jour n’est qu’un mauvais moment à passer, se disait souvent Adrien. Mais ce jour-là ? L’aube le surprit. Il sortit du lit et s’allongea sur la moquette. Pourquoi ? Il n’en savait rien. Au loin, un avion passait. Il ferma les yeux. Depuis quand ne s’était-il pas retrouvé sur une moquette comme au temps de Babylone ? (Signes distinctifs d’Adrien : grand, mince, cheveux châtains, yeux bleus, sourire fréquent, à la fois immense et parfois inquiétant, comme une étreinte qui cacherait une lame de couteau.) Ses pensées s’agitaient, heurtées, fragiles comme du verre, pendant que Candice dormait dans le lit. Allongé sur le ventre, Adrien contemplait avec intérêt ce qui lui semblait, de si près, un champ sur le point d’être moissonné. La moquette…

Plus jeune, il avait compris quelque chose à propos de l’affaissement de la dignité morale et physique : cela tenait au passage du fauteuil à la moquette. Il avait connu le fauteuil Louis XVI des grands-parents dans lequel on se posait avec majesté, retenue et distinction puis le canapé mou pour cadre, dans lequel on trinquait au progrès et à la libération sexuelle, avant que sa mère ne s’en désintéresse pour des poufs indiens inconfortables dont le seul mérite était de s’accorder avec certains albums de musique hallucinogène qui tournaient en boucle sur la platine.

Un soir, Adrien retrouva sa mère en tailleur sur l’épaisse moquette sombre et chacun fut prié d’adopter cette façon de vivre. Certains trouvèrent que ce n’était pas assez : ils s’allongèrent, la tête appuyée sur un pouf ou sur le bas du canapé blanc. Adrien avait alors pensé : impossible de descendre plus bas. Le sang n’irrigue pas le cerveau d’une façon convenable. Les synapses cherchent, en vain, à prendre de la hauteur. Une hauteur de vue. Passant du lit nocturne à la moquette diurne, l’homme se mue en roseau affaissé à l’esprit vide. La position horizontale, du lever au coucher, était peut-être une manière de s’acclimater à l’idée du bon vieux cercueil qui patientait dans quelque officine de pompes funèbres. C’était le fond de l’abîme avant la chute finale, ce qui, en pure logique, pouvait paraître absurde puisque la chute finale était là, sous ses yeux, mais c’était la vérité.

Terminus ? Du sol, on pouvait encore faire son trou, y boire, y chier, y moisir et y pourrir. Cependant, les plus bourges, dont Adrien, contrevenaient au nouveau mode de vie en continuant de s’asseoir dans le canapé blanc. La résistance tentait de relever la tête, envers et contre tous. Mais peut-être qu’au fond, en adoptant la position horizontale nuit et jour, ses proches et leurs amis agissaient-ils en éclaireurs ? En cobayes ? Peut-être possédaient-ils un côté visionnaire que les scientifiques étudieraient un jour car la rue de Babylone, là où ils vivraient longtemps, était le modèle réduit – et in vitro, de la course à l’abîme.

La famille d’Adrien refaisait à l’envers le chemin de l’hominidé tel qu’il fut révélé par Darwin, du singe au bipède dressé sur ses pattes. D’autres tribus que le jeune homme côtoyait emboîteraient le pas, avec une jubilation fébrile, sans mauvaise conscience. Le goût de la chute est un virus contagieux. Et excitant : se laisser glisser dans les profondeurs de l’abjection, pensait Adrien, peut parfois donner une hypothétique hauteur de vue. Peu certain d’apprécier tout à fait la Babylone Attitude, Adrien pressentait pourtant la singularité que cachait cette déchéance. Il nota un contraste intéressant : s’enfoncer c’est aussi prendre appui pour s’élever. Tout cela le troublait. Il avait entrepris d’écrire un essai appelé Explication d’un phénomène extraordinaire : le passage du fauteuil à la moquette. Cela en resta au titre, ou à peu près.

Depuis ce temps, ce garçon pensant enfin avoir atteint l’âge d’homme raisonnable se posait souvent des questions sur la dégringolade familiale à travers ces modes d’assise successifs. Mais pour cela, il lui fallait tout reprendre à zéro. Et voici que…