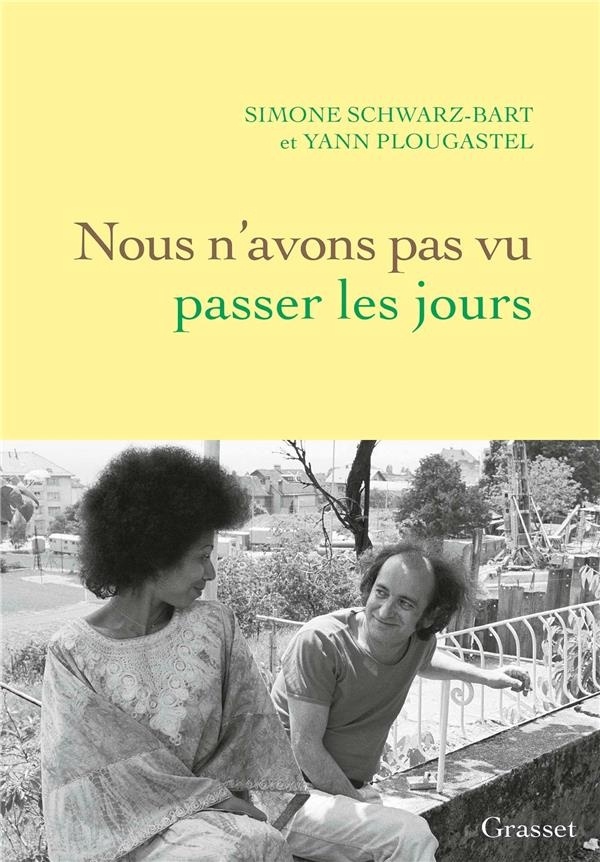

Nous n'avons pas vu passer les jours

C’est l’histoire d’un couple rare. Celle de deux écrivains, l’une guadeloupéenne, l’autre juif, dont l’œuvre croisée témoigne de la souffrance de leurs peuples. Et celle de deux êtres éperdument soudés, qui, pendant cinquante-cinq ans, tous les soirs, se sont lu un poème d’amour de Pablo Neruda.

Il y a pourtant un mystère autour des Schwarz-Bart. Pourquoi, au milieu des années 1970, se sont-ils tus et enfermés dans leur maison de Guadeloupe ? Douze ans après la disparition de son mari, Simone donne sa vérité sur le parcours hors norme d’un petit juif d’origine polonaise et d’une métisse solitaire.

En 1959, André Schwarz-Bart publie Le Dernier des Justes. Premier roman d’un jeune ouvrier inconnu, orphelin de parents morts à Auschwitz, cette éblouissante saga raconte l'histoire d'une famille juive et, à travers elle, le monde yiddish, disparu dans les camps nazis. Goncourt âprement disputé avec les jurés Femina, premier succès romanesque sur le sujet, le livre est un best-seller dans le monde entier. Simone et André cosignent ensuite Un plat de porc aux bananes vertes. Mais les ouvrages suscitent d’insupportables polémiques. La vision du judaïsme de Schwarz-Bart est très critiquée et, blessé, il cesse définitivement de publier.

En Israël, sur un mur du musée de Yad Vashem, on peut lire le Kaddish révolté qui conclut Le Dernier des Justes : "Et loué. Auschwitz. Soit. Maïdanek. L'Eternel. Treblinka. Et loué…"

Extrait

« Il est des questions qu’on ne peut se poser sans en devenir la réponse. »

Longtemps, je me suis interrogée sur le sens de cette phrase qu’André avait prononcée lors de notre première rencontre et que je n’ai jamais oubliée. Je n’en ai saisi la signification que plus tard, en côtoyant jour après jour, pendant quarante-sept ans, cet homme au cœur troué, en méditation permanente devant la beauté et la cruauté du monde. Il n’y avait ni pluie ni vent ce jour-là sur le Quartier latin, mais le miracle était dans l’air. L’été s’approchait et s’annonçait comme un des plus ensoleillés du siècle après les neiges abondantes de la fin de l’hiver. Nous étions le 15 mai 1959. Je m’en souviens comme si c’était hier. Sidney Bechet, le divin clarinettiste de jazz, nous laissait une Petite Fleur éternelle, il venait de mourir. Il y avait des affiches sur toutes les colonnes Morris annonçant le retour sur scène à L’Olympia d’Édith Piaf. Au début de l’année, les barbudos de Fidel Castro étaient entrés à La Havane, suscitant une vague d’espoir en des lendemains qui chantent. Dans les librairies, le Aimez-vous Brahms ? de Françoise Sagan s’arrachait, pendant que le Lolita de Vladimir Nabokov suscitait bien des controverses. Le Festival de Cannes s’était ouvert avec la projection du nouveau film du chef de file de ce qui n’était pas encore la Nouvelle Vague, Les Quatre Cents Coups, d’un certain François Truffaut. J’avais vingt ans. Je ne savais rien de tout cela. J’avais le corps à Paris et la tête dans un autre soleil. J’étais à côté de ma vie. Je n’avais pas envie de m’aventurer dans le miroir que le monde me tendait. J’aimais déjà les choses inachevées, le clair-obscur, le flou. Comme aujourd’hui, je me mouvais dans ces lumières un peu fossiles que fréquentent les poissons des grands fonds. J’étais une rêveuse en attente d’un miracle. Je n’ai pas changé. J’aime que le mystère de l’existence soit préservé. J’attends toujours un miracle. Qui vient ou ne vient pas. Mais à force d’y croire et de l’attendre, parfois, il arrive. Tant de belles choses que je n’attendais pas m’ont été données en cadeau dans la vie, je serais vraiment bien ingrate de ne pas croire au hasard.

Cet après-midi-là, le hasard a surgi à la sortie du métro Cardinal-Lemoine. J’avais égaré ma convocation pour l’épreuve de philosophie du baccalauréat et j’allais en chercher un duplicata dans un service du Rectorat installé rue Vauquelin dans le Ve arrondissement. J’aurais dû descendre au métro Censier-Daubenton, mais je ne me repérais pas dans cette jungle souterraine. J’étais perdue. Je ne vivais à Paris que depuis un an et, chaque fois que je sortais, je m’égarais. Là, donc, devant la bouche du métro Cardinal-Lemoine, je me demandais bien où je pouvais être.

C’est alors qu’un jeune homme maigre et affublé d’un manteau qui l’avalait s’avança vers moi. Dans cet accoutrement, il semblait une apparition sortie d’un autre temps, comme par magie, à la fois jeune et vieux. Il me dit timidement : « Vous cherchez votre chemin ? », et en créole : « Vous n’êtes ni de la Martinique, ni de la Guyane, mais de la Guadeloupe. » J’ai répondu que c’était bien vrai et me préparais à continuer mon chemin sans me douter que ma première étoile venait de naître à l’Orient. Il m’a proposé de prendre un café en me prévenant que, n’ayant qu’un franc en poche, nous devrions nous abstenir de boire nos cafés, chacun valant 45 centimes, pour éviter d’être obligés de renouveler nos consommations. Nous y sommes restés de deux heures de l’après-midi à onze heures du soir.

Comme je lui demandais comment il avait appris notre langue, il me parla de ses amis antillais : Édouard Glissant, Serge Patient, Yvan Labéjof, et de ce café de la rue Soufflot où ils se rencontraient. J’écoutais. Je me taisais, il continua. De sa voix lente, rauque, parfois inaudible, avec des mots qui, entre deux silences, surgissaient avec précaution, il me parla d’un monastère où il avait séjourné il y avait peu pour terminer le manuscrit d’un roman qu’il avait déposé la veille aux Éditions du Seuil. Un travail long et difficile qu’il avait longtemps porté sur ses épaules, sur son dos, sur son cœur. C’était un simple hommage qu’il voulait rendre aux siens et à leur monde disparu. Et aussi montrer cet antisémitisme virulent qui remontait aux premières croisades et avait conduit à Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, Mauthausen, Sobibor. Où était Dieu pendant toutes ces années ? Avec ses mots, il avait posé un caillou blanc sur une vaste tombe de fumée. J’étais subjuguée. Un monde s’ouvrait à moi. Je n’avais fréquenté que les Juifs de l’Ancien Testament et voilà que cette histoire de souffrance remuait quelque chose que je ne connaissais pas et qui m’habitait au plus profond.

Ce jour-là, c’était comme si cela n’avait jamais commencé, mais que cela continuait. Ensuite, André et moi, nous n’avons pas vu passer les jours…

Lorsque je suis rentrée, fort tard, chez ma mère, j’ai eu droit à un interrogatoire en règle. « D’où viens-tu, ma pauvre fille ? — J’ai rencontré un jeune homme, nous avons bavardé. — Il est antillais pour que tu lui accordes une pareille confiance ? — Non, il m’a abordée en créole, mais il est juif. — Ma pauvre enfant, il n’y a plus de Juifs, c’est le peuple de la Bible. Et que fait-il dans la vie ? — Écrivain. — Un jour, on va te retrouver morte au bois de Boulogne, il n’y a plus d’écrivains depuis le XIXe siècle ! »