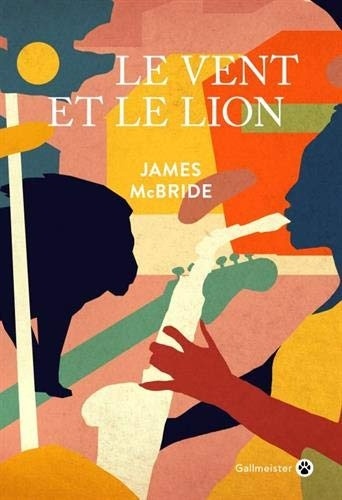

Le vent et le lion

Un vendeur de jouets émerveillé face au plus précieux jouet du monde dont l'existence n'était jusqu'ici qu'un mythe ; une bande de gamins dont la musique transforme le quotidien d'un ghetto noir en Pennsylvanie ; un conte de la guerre de Sécession montrant un Abraham Lincoln aux allures de père Noël ; un zoo avec des animaux qui parlent et se moquent des humains, si maladroits... Ces miniatures ont en commun la part de magie qui peut surgir à tout moment de notre existence. Lumineuse et imprévisible, la vie bouillonne et prend toujours le dessus, surtout si l'on tend la main aux autres.

James McBride, lauréat du National Book Award, explore avec tendresse et humour la condition humaine pour nous réconcilier un peu plus avec nous- mêmes.

Extrait

Un train nommé “Under Graham Railroad”

Je vends des jouets anciens. Toutes sortes de jouets. Je vends des moutons qui crachent du popcorn, des poupées qui chuchotent des secrets, des pères Noël en papier mâché, des masques d’Halloween, des figurines Little Bo Peep et des marionnettes. Je vends des perroquets mécaniques qui disent “Tiens, v’la un nègre”, des camions de pompiers de 1823 qui disent “pin-pon” et des horloges à clé de 1834 qui disent “C’est l’heure, pépé !” Je vends des tricycles qui datent de la Dépression, des moulins à café miniature fabriqués en France à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, et deux exemplaires originaux de 1964 du jeu Rock ’Em Sock ’Em, des robots boxeurs sur un ring, dont l’un ressemble à Peter O’Toole et un autre à Sammy Davis Jr. Je vends des sol- dats de plomb, des trains en acier, des voitures en bois, des avions en carton, des tirelires en céramique et des flippers. Si c’est un jouet ancien, ça m’intéresse.

Je suis à mon compte. Je travaille à la commission et j’achète à des particuliers. Ils m’adorent. Quand je rends visite à un client potentiel, souvent une veuve très âgée qui se sépare de la collection de son défunt mari, ou un collectionneur mal en point qui, après s’en être mis plein les poches à Wall Street, se retrouve pratiquement sur la paille, je prends l’allure de circonstance. Je ne fais pas comme mes concurrents de chez Sotheby’s et Christie’s, qui arrivent en costume chic à fines rayures et chemise impeccablement repassée, les femmes parfaitement coif- fées, les hommes rasés de près et les ongles nickel. Non, moi je joue au professeur passionné par les antiquités, un homme de lettres. J’arrive dix minutes en retard. Quand je frappe à la porte, avec ma chemise, mon nœud papillon et mes mocassins, j’ajuste mes lunettes et je me gratte la barbe. Je fais semblant de me perdre entre le salon et la cuisine, j’égare mon stylo et je dis “Pardon” quand je me cogne dans un mur. Je suis un professeur dans la lune ; expert incollable en jouets, je disserte sur les caractéristiques des maisons de poupée créées par le célèbre fabricant D.U. Edwards, en Allemagne en 1851, tandis que je laisse tomber ma cuillère dans le bol de bouillon de poulet que m’offre ma généreuse hôtesse – et que j’accepte en me confondant en remerciements. Je chante les louanges des tables de jeu de Bagatelle* que le Français J.D. Gourhand manufacturait à Paris aux alentours de 1834. Des larmes dans les yeux, je vante les superbes, les merveilleux, les fascinants coqs en fer-blanc de T.J. McConnell, de Belfast, tué lors de la Révolution irlandaise.

Les collectionneurs de jouets raffolent des professeurs aussi distraits qu’enthousiastes. Il y a, chez ces étourdis, un côté loufoque et charmant. Ils donnent aux vendeurs la fausse impression qu’ils obtiennent le meilleur prix. C’est pour ça qu’ils m’adorent.

Je me suis plutôt bien débrouillé ces trente dernières années. Pas trop mal, en tout cas, pour un Juif du Queens qui a débuté comme acteur shakespearien et qui a sillonné dans l’anonymat et l’indifférence toutes les petites villes du nord de l’État de New York, où j’exerçais mon métier pendant la saison estivale – ce qui revenait essentiellement à hurler en permanence “Souffle, souffle, vent d’hiver!” devant des ouvriers de la confection à la retraite qui auraient été incapables de faire la différence entre le pentamètre iambique et des pinces coupantes. J’ai galéré comme ça pendant tellement d’années que je n’ai pas assez de doigts pour les compter. Dieu merci, aujourd’hui j’ai affaire à un public beaucoup plus averti.

Pour autant, aucun collectionneur de jouets, d’Amster- dam, dans l’État de New York, à Anaheim, en Californie, ne peut rester insensible à mon charme. Ni la veuve qui sanglote en me montrant les inestimables trains Herman Beavers de son regretté mari. Ni l’ex-PDG millionnaire au bord de la ruine ou de la tombe, qui tient comme à la prunelle de ses yeux à sa précieuse collection de voitures de courses Henry Ford de la série 922, patiemment réunie tout au long d’une vie d’adroites négociations menées du fin fond de l’Espagne à la ville de Selma en Alabama. Personne ne peut me dire non. Chez Sotheby’s et chez Christie’s, des services entiers spécialisés dans les jouets anciens se mettent à trembler à la simple évocation de mon nom: Leo Banskoff.

Le monde du jouet de collection est tout petit, et dans ce monde, je suis une sorte de Pete Rose, Henry Aaron et Babe Ruth* réunis en un seul individu. Le nombre de mes coups gagnants au cours des vingt dernières années avoisine le millier. Je n’ai jamais perdu un client. Personne ne peut résister à ce mélange de savoir et d’intuition et, surtout, à la somme qu’il y a à gagner. Je le répète, personne ne peut rester indifférent à mon charme.

Personne. À une exception près.

La première fois que j’ai entendu parler du révérend Spurgeon Hart, c’était par l’intermédiaire d’un vieil ami, Milton Schneider, un avocat fiscaliste et investisseur de New York qui s’occupe des biens et des divorces avec une habileté et une discrétion telles qu’il a gagné des sommes considérables au fil des années. Milton est un type intel- ligent et enjoué et, de temps en temps, en épluchant les portefeuilles réduits comme une peau de chagrin et la situation financière catastrophique de ses riches clients dépouillés par un divorce, il lui arrive de tomber sur un petit trésor dans le domaine du jouet et il me refile l’affaire. Les jeunes divorcées millionnaires se fichent pas mal des jouets, à plus forte raison de ceux que l’on découvre dans le champ de ruines d’un désastre conjugal et qui, la plupart du temps, ont occupé le troisième ou quatrième degré sur l’échelle de la vie amoureuse du riche client en question. Milton n’a pas son pareil pour flairer ce genre d’objets, et s’il sent l’odeur de l’argent, il me les signale. Moi, je fais le sale boulot, je cuisine la proie, je ferre le poisson, je rends la première visite, je fais baisser le prix, je vends les jouets, prends ma commission et j’allonge une petite gratification à Milton pour le remercier de son aide. Tout le monde est content. C’est du gagnant-gagnant.

C’était ce que semblait promettre le dossier Spurgeon Hart, dont j’avais pris connaissance à l’automne dernier, quand Milton m’avait adressé un paquet en exprès, dans une enveloppe de papier kraft, avec une note qui disait : “Ce n’est pas gagné d’avance. Mais il n’y a rien à perdre.” Je me méfiais un peu car Milton m’avait branché sur trois coups foireux d’affilée et je l’avais récemment informé qu’il allait devoir mettre la main à la poche s’il s’avérait à nouveau que cette piste ne menait nulle part, vu que la dernière fois, j’avais perdu pas mal de temps et de dignité, quand je m’étais fait virer sans ménagement du domicile d’une veuve d’un certain âge, dans l’Upper East Side, par son nouveau petit ami – qui se trouvait être également son coach sportif, un Africain-Américain grand comme la ville de Milwaukee. Je l’avais offensé en lui faisant part de mon opinion sur un jouet rare de la collection appartenant à cette femme, une figurine reproduisant les traits d’un célèbre boxeur nommé Joe Frazier. La poupée portait un short de boxe et une coiffe de chef indien, ainsi qu’une serviette sur les épaules avec l’inscription “Bisbille à Manille avec le Gorille”. Quand on tirait sur la serviette, il montrait la langue. C’était un objet charmant – pas ancien, mais une rareté. Seuls quatorze exemplaires avaient été mis en circulation dans le monde avant l’arrêt de la production à cause d’une action en jus- tice. Mais après six semaines de recherches et de longues conversations avec le fabricant, j’étais arrivé à la conclusion que cette poupée était une contrefaçon en provenance de Taiwan. Ça avait mis en rogne l’amant de la veuve (c’était un grand fan de Smokin’ Joe), et après quelques virulentes remarques sur mes origines juives, ma race, mes motivations et mon allure, il m’avait contraint à quitter les lieux avec la recommandation très explicite de ne jamais y remettre les pieds, suivie de la description détaillée de ce qui arriverait à diverses parties de mon anatomie au cas où je me risquerais à me mêler à nouveau de cette affaire.

Toutefois, j’avais gagné pas mal d’argent grâce à Milton au fil des années, si bien que quand cette grosse enveloppe brune arriva, je l’ouvris immédiatement. À l’intérieur, il y avait un dossier en plastique poussiéreux contenant les titres d’un certain révérend Spurgeon Thelonius Hart, de Springfield Gardens, dans le Queens, découverts dans une corbeille à papiers par un des jeunes assistants de Milton. Je m’assis pour y jeter un coup d’œil. Il apparaissait que la mère du bon révérend avait été employée comme domes- tique par les Von Klees, une des riches familles de New York dans les années 1920, et leurs cousins, les Hampton. Les actions, ainsi que quelques objets faisant partie de l’héritage, avaient été offertes à cette femme en récompense de ses services avant l’extinction de la famille.

Apparemment, la fortune des Von Klees avait disparu en même temps que leur lignée car il ne semblait pas y avoir grand-chose d’intéressant dans ce dossier; une ou deux malheureuses obligations, deux ou trois parts dans un fonds commun de placement, quelques vieux titres d’avant 1927 portant le tampon “Préalable”, ce qui signifiait qu’ils n’avaient probablement aucune valeur. Je m’apprêtais à remettre le dossier dans l’enveloppe et retourner le tout à Milton quand je remarquai, attachée au revers de la couver- ture, une photo en noir et blanc passablement défraîchie.

En voyant de quoi il s’agissait, je faillis tomber de ma chaise.