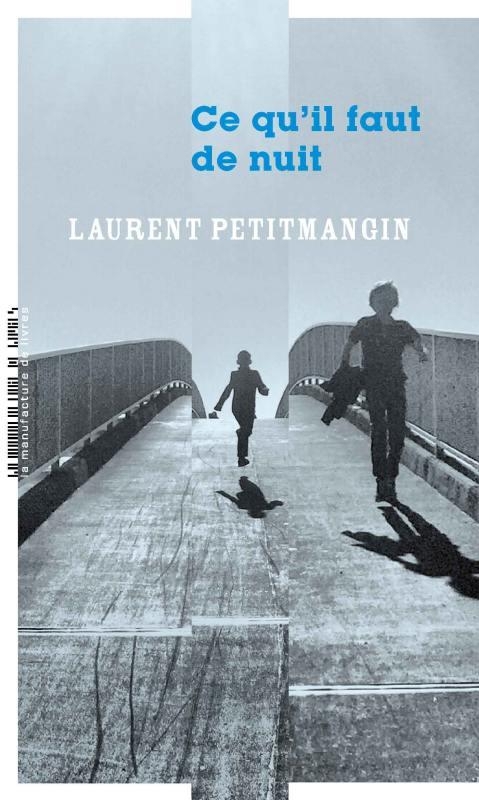

Ce qu'il faut de nuit

Un père élève seul ses deux fils et est confronté aux choix politiques de l'aîné en complète opposition à ses propres valeurs. Un premier roman bouleversant.

Présentation de l'éditeur

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le coeur de trois hommes.

Extrait

Fus s’arrache sur le terrain. Il tacle. Il aime tacler. Il le fait bien, sans trop démonter l’adversaire. Suffisamment vicieux quand même pour lui mettre un petit coup. Parfois le gars se rebiffe, mais Fus est grand, et quand il joue il a un air mauvais. Il s’appelle Fus depuis ses trois ans. Fus pour Fußball. À la luxo. Personne ne l’appelle plus autrement. C’est Fus pour ses maîtres, ses copains, pour moi son père. Je le regarde jouer tous les dimanches. Qu’il pleuve, qu’il gèle. Penché sur la main courante, à l’écart des autres. Le terrain est bien éloigné de tout, cadré de peupliers, le parking en contrebas. La petite cahute qui sert aux apéros et à la remise du matériel a été repeinte l’année dernière. La pelouse est belle depuis plusieurs saisons sans qu’on sache pourquoi. Et l’air toujours frais, même en plein été. Pas de bruit, juste l’autoroute au loin, un fin ruissèlement qui nous tient au monde. Un bel endroit. Presque un terrain de riches. Il faut monter quinze kilomètres plus haut, au Luxembourg, pour trouver un terrain encore mieux entretenu. J’ai ma place. Loin des bancs, loin du petit groupe des fidèles. Loin aussi des supporters de l’équipe visiteuse. Vue directe sur la seule publicité du terrain, le kebab qui fait tout, pizza, tacos, l’américain, steak-frites dans une demi-baguette, ou le Stein, saucisse blanche-frites, toujours dans une demi-baguette. Certains, comme le Mohammed, viennent me serrer la main, « inch’Allah on leur met la misère, il est en forme le Fus aujourd’hui ? » et puis repartent. Je ne m’énerve jamais, je ne gueule jamais comme les autres, j’attends juste que le match se termine.

C’est mon dimanche matin. À sept heures, je me lève, je fais le café pour Fus, je l’appelle, il se réveille aussi sec sans jamais râler, même quand il s’est couché tard la veille. Je n’aimerais pas devoir insister, devoir le secouer, mais cela n’est jamais arrivé. Je dis à travers la porte : « Fus, lève-toi, c’est l’heure », et il est dans la cuisine quelques minutes après. On ne parle pas. Si on parle, c’est du match de Metz la veille. On habite le 54, mais on soutient Metz dans la région, pas Nancy. C’est comme ça. On fait attention à notre voiture quand on la gare près du stade. Il y a des cons partout, des abrutis qui s’excitent dès qu’ils voient un « 54 » et qui sont capables de te labourer la voiture. Quand il y a eu match la veille, je lui lis les notes du journaliste. On a nos joueurs préférés, ceux qu’il ne faut pas toucher. Qui finiront par partir. Le club ne sait pas les retenir. On se les fait sucer dès qu’ils brillent un peu. Il nous reste les autres, les besogneux, ceux dont on se dit vingt fois par match, vivement qu’ils dégagent, j’en peux plus de leurs conneries. À tout compter, tant qu’ils mouillent le maillot, même avec des pieds carrés, ils peuvent bien rester. On sait ce qu’on vaut et on sait s’en contenter. Quand je regarde Fus jouer, je me dis qu’il n’y a pas d’autre vie, pas de vie sur cette vie. Il y a ce moment avec les cris des gens, le bruit des crampons qui se collent et se décollent de l’herbe, le coéquipier qui râle, qu’on ne trouve pas assez tôt, pas assez en profondeur, cette rage gueulée à fond de gorge quand ils marquent ou prennent le premier but. Un moment où il n’y a rien à faire pour moi, un des seuls instants qui me restent avec Fus. Un moment que je ne céderais pour rien au monde, que j’attends au loin dans la semaine. Un moment qui ne m’apporte rien d’autre que d’être là, qui ne résout rien, rien du tout. Le match terminé, Fus ne rentre pas tout de suite. Je ne l’attends pas, il arrive qu’on a déjà presque fini de dîner avec son frère. « Gros, tu me laveras les maillots ?

– Vas-y, et pourquoi je le ferais ?

– T’es mon petit frère, t’inquiète, je te revaudrai ça. »

Il prend son assiette, se sert et va s’installer devant les programmes de l’après-midi. À cinq heures, quand j’ai le courage, je vais à la section. Il y a de moins en moins de monde depuis qu’on n’y sert plus l’apéro. Ça devenait n’importe quoi, les gars ne travaillaient plus et attendaient juste qu’on sorte les bouteilles. On est quatre, cinq, rarement plus. Pas toujours les mêmes. Plus besoin de déplier les tables comme on le faisait vingt ans avant. La plupart ne travaillent pas le lundi. Des retraités, la Lucienne qui vient comme elle venait du temps de son mari, avec un gâteau qu’elle découpe gentiment. Personne ne parle, tant qu’elle n’a pas coupé huit belles parts, bien égales. Un ou deux gars au chômage depuis l’Antiquité. Les sujets sont toujours les mêmes, l’école du village qui ne va pas durer en perdant une classe tous les trois ans, les commerces qui se barrent les uns après les autres, les élections. Ça fait des années qu’on n’en a pas gagné une. Aucun de chez nous n’a voté Macron. Pas plus pour l’autre. Ce dimanche-là, on est tous restés chez nous. Un peu soulagés quand même qu’elle ne soit pas passée. Et encore, je me demande si certains, au fond d’eux-mêmes, n’auraient pas préféré que ça pète un bon coup. On tracte ce qu’il faut. Je ne crois pas que cela serve à grand-chose, mais il y a un jeune qui a le sens de la formule. Qui sait dire en une page la merde qui noie nos mines et nos vies. Jérémy. Pas le Jérémy. Jérémy tout court, car il n’est pas du coin et nous reprend à chaque fois avec notre manie de mettre des « le » ou des « la » partout. Ses parents sont arrivés il y a quinze ans, quand l’usine de carters a monté sa nouvelle ligne de production. Quarante embauches d’un coup. Inespéré. Si on l’a pas inaugurée vingt fois cette ligne, on l’a pas inaugurée. Toute la région, le préfet, le député, toutes les classes d’école sont venus lui faire des zigouigouis. Jusqu’au curé qui est passé plusieurs fois la bénir en douce. La journaliste du Répu n’en finissait pas de faire la route pour les raconter tous devant cette chaîne, symbole qu’on pouvait y croire. « La Lorraine est industrielle et elle le restera. » Une belle blonde qui faisait son métier proprement avec les mots d’espoir qui vont bien.