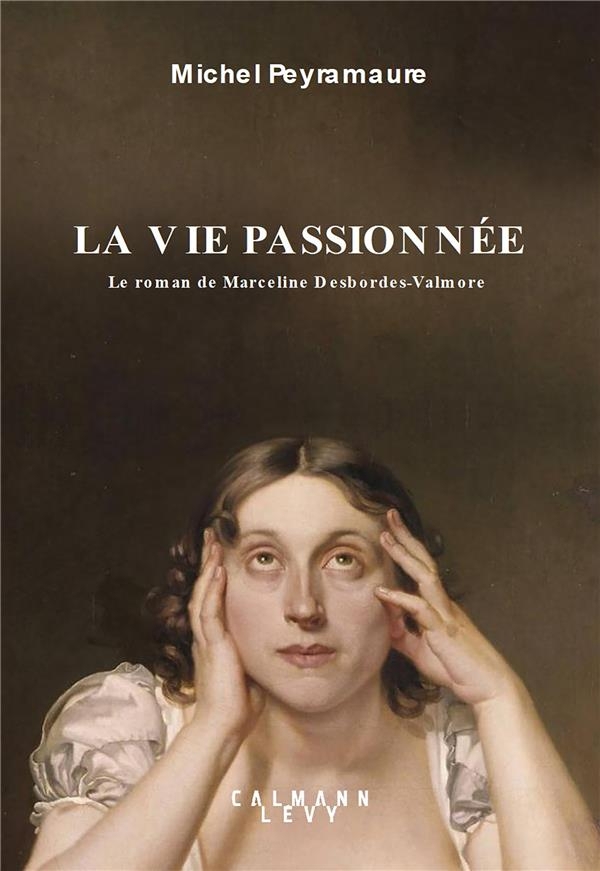

La vie passionnée: Le roman de Marceline Desbordes-Valmore

Dans l’intimité de la plus grande poétesse du XIXe siècle.

Présentation de l'éditeur

Pionnière du romantisme, Marceline Desbordes-Valmore fréquente les plus illustres de ses contemporains : Hugo, Vigny, Dumas père, Balzac. Avant-gardiste, elle invente des rythmes qui font d’elle l’annonciatrice de Verlaine et de la poésie française moderne.

La spontanéité de ses vers lui vaut l’admiration de Sainte-Beuve , de Stefan Zweig ou d’Aragon.

Et pourtant, rien ne destinait Marceline Desbordes, née à Douai, à une telle postérité. Avant de rencontrer un succès éclatant sur les plus grandes scènes françaises, elle endura la misère et dut surmonter de nombreux drames : la ruine de sa famille après la Révolution, la mort prématurée de sa mère lors d’un voyage cauchemardesque en Guadeloupe, celle de cinq de ses enfants. Et des amours malheureuses.

En choisissant de donner dans ce roman la parole à son mari, l’acteur Prosper Valmore, c’est dans la confidence d’une artiste passionnée et passionnante au destin hors norme que nous fait entrer Michel Peyramaure.

Extrait

LA PETITE FLAMANDE

Je ne m’étendrai pas sur les origines de nos familles. De la mienne émergent deux personnages : André, mon père, comédien, et le baron de Lanchantin, mon grand-oncle, général éventré par un boulet russe en Ukraine. Le premier jugea bon d’associer à son nom celui, factice, de Valmore, tiré d’une comédie et plus euphonique que celui de Lanchantin.

C’est dans une famille d’extraction modeste, originaire de Douai, ville du Nord, que ma chère épouse est née, l’année 1786, alors que grondaient les prémices de la Révolution. Elle était la fille d’Antoine Desbordes, peintre et doreur, et de Catherine Lucas. Le chaos engendré par la période révolutionnaire causa la ruine progressive de cette famille relativement prospère qui disposait d’une clientèle aisée. Le père de Marceline dut changer plusieurs fois de métier, passant à celui de la draperie puis au négoce des vins.

Douai, agréable cité ancienne au milieu d’une campagne dépourvue de relief, est traversée par la Scarpe aux berges verdoyantes et aux souples méandres. Un beffroi muni d’un carillon de soixante-deux cloches veille sur une population très active, dotée d’un parlement, d’une université, d’écoles militaires et de casernes, à l’abri des hauts murs de son enceinte. Tel est le décor que Marceline-Félicité-Joseph découvrit en ouvrant les yeux un soir de juin en la paroisse Notre-Dame. Elle était la dernière des quatre enfants d’une famille où l’on entretenait le culte du capitaine Baudouin, qui, jadis, avait conduit ses navires de commerce jusqu’aux Indes, assurant ainsi pour une bonne part la prospérité des siens et de sa province.

Marceline se flattait parfois d’ancêtres prestigieux et d’être le fruit d’une race errante qui avait fui l’Inquisition et les bûchers de l’Église pour adopter le luthérianisme. Elle garda longtemps le souvenir de sa grand-mère maternelle, Marie-Barbe Quiquerez, tyran domestique vêtu de noir, femme d’airain, a-t-elle écrit, sorte de vestale hérétique.

D’autres images fortes subsistèrent dans la mémoire de Marceline : promenades en barque sur la Scarpe et dans la maléfique vallée de la Sensée, domaine des loups, forêt embaumée par les pollens, premières lectures, le soir, devant la cheminée, le chat sur les genoux. La maison des Desbordes, où Marceline passa les premiers temps de son enfance, se situait au cœur de la ville, dans la rue Notre-Dame, bordée des belles demeures de pierre blanche des maîtres tisserands. De dimensions et d’apparence modestes, elle était dotée d’un jardinet fleuri.

En 1795, les mauvaises affaires du père contraignirent la famille à déménager rue de Bellain dans l’immeuble abritant le négoce de vin, où Marceline vécut avec ses deux sœurs, Cécile et Eugénie, et son frère Félix, de quatre ans son aîné. Elle vouait à ce dernier une affection qui les distinguait du reste du gynécée. Marceline était avide de lecture, apprenant par cœur les Fables de La Fontaine ou le Télémaque de Fénelon. Comme son frère, elle manifestait des goûts précoces pour les arts, inspirés par leur père avec lequel ils fabriquaient costumes et décors pour le théâtre ou la fête traditionnelle des Gayants (les Géants). Ses sœurs aînées, élèves des Ursulines, faisaient preuve de moins de ferveur. Le frère cadet d’Antoine Desbordes, Constant, qui commençait une carrière d’artiste peintre à Paris, s’informait à chacune de ses visites des progrès de Félix et l’exhortait à persister dans ses choix. Ses rapports avec Marceline étaient plus sommaires, sans qu’il cesse cependant d’encourager son goût pour la littérature.

J’ai eu tardivement connaissance du jour où le grand écrivain Victor Hugo honora Douai d’une visite. Il en rapporta des impressions flatteuses, dessinant le beffroi, le plus beau qu’il eût jamais vu, et son amas de clochetons, visitant peut-être le théâtre à l’italienne construit peu de temps avant la naissance de Marceline, mais guère intéressé par les casernes ou les nombreux ateliers de tissage. Entre ses livres, ses voyages et ses aventures sentimentales, l’illustre écrivain gardait l’œil rivé à sa montre de gousset.

Mon ami Sainte-Beuve et moi-même sommes toujours demeurés perplexes sur la nature des sentiments que Marceline vouait à sa ville natale, tantôt exaltant son petit paradis flamand, et tantôt conspuant une cité provinciale peu propre à susciter son intérêt. Elle ne mentionna jamais le déménagement dans l’immeuble de la rue de Bellain ni les mésaventures paternelles que nous apprîmes par la consultation de vieux papiers.

L’image du petit paradis devait se fissurer sous les premières vagues de la Révolution, alors que Marceline jouait encore au cerceau et à la balle dans le jardin de la rue Notre-Dame.

Il s’était en effet constitué, l’année 1789, à Douai, une société, dite des Amis de la République, destinée à purger la population des reliquats de royauté et de religion qui y subsistaient. Ses adeptes saccagèrent les frises du porche, brisèrent l’autel, les statues et les vitraux.

Plus tard, pour évoquer cette période tumultueuse de la Révolution, Marceline écrira à l’un de ses nombreux correspondants : Née à la porte d’un cimetière, au pied d’une église dont on allait briser les saints, mes premiers amis solitaires ont été ces statues couchées dans l’herbe des tombes.

Elle abordait sa huitième année alors que la Terreur battait son plein sous la férule de Robespierre, quand l’occasion lui fut donnée de participer à un « spectacle patriotique ». Son père la coiffa d’un bonnet portant une cocarde rouge. Sur l’estrade de la Grand-Place, on présentait le drame de Scudéry : La Mort de César. Envoûtée par l’exaltation populaire, elle semble avoir ressenti un attrait sensible, bien que diffus, pour l’art dramatique.