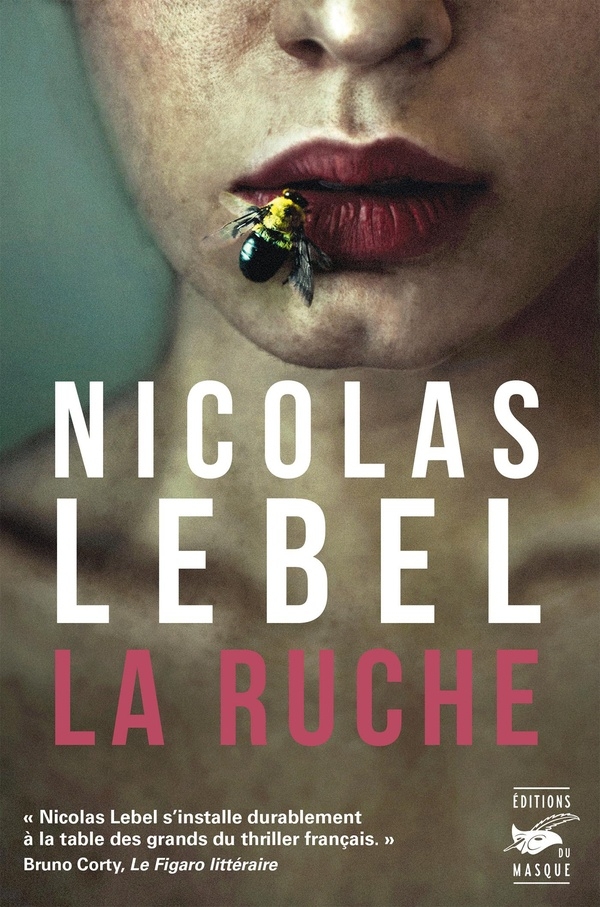

La Ruche

Genève. Un homme en costume s'arrête devant un sans-abri, lui donne son portefeuille, tous ses vêtements, et s'éloigne, nu, une arme à la main. À travers la vitre d'un restaurant, il fait feu sur un client avant de retourner l'arme contre lui.

Strasbourg. Une femme en accoste une autre dans la rue, avant de l'abattre et de se donner la mort. Même modus operandi. Pourtant, les tueurs ne se connaissaient pas et ne connaissaient pas leurs victimes.À la tête des Furies, un groupe d'assassins professionnels, Alecto comprend aussitôt : quelqu'un en veut à son business, peut-être même aux Furies. Mais qui ? Avec son équipe, dont l'indomptable Yvonne Chen, il fait face à une bande de tueurs d'un genre nouveau, pourvus d'aussi peu de scrupules que lui, et tente de sauver sa peau à l'heure où les Furies doivent affronter la Ruche.

Nicolas Lebel, surnommé le « David Fincher du polar français », lauréat du Prix des Lecteurs du Livre de Poche, signe un thriller très visuel mêlant énigme, espionnage et action.

Extrait

17 mars

On est peu de chose. Tous les morts vous le diront. Beaucoup de vivants aussi. Assis en tailleur sur le pont qui enjambait le Rhône, Marcel Guignon se remémorait cette vérité apprise bien avant qu’il ne se retrouve à la rue. Il ne possédait du reste que ses frusques élimées, un briquet capricieux, un sachet de tabac à rouler où séchaient quatre mégots glanés une semaine faste, un journal gratuit, une cuillère à soupe qui croisait trop rarement de la soupe, quelques pièces de monnaie et une dizaine de photos de gens qu’il aimait bien, les ayant rencontrés ou pas, dont un portrait de son ex-femme, un de Brassens, un de son grand-père et un de Neil Armstrong, parce qu’il faut s’occuper des autres quand même un peu…

Le clébard malingre et pelé couché à ses pieds, qui depuis plusieurs semaines emboîtait son pas où qu’il aille, n’était pas une possession. Marcel s’en défendait. Il ne lui avait jamais imposé ni laisse ni entrave ; ils vivaient ensemble d’un commun accord. C’était un ami et, à moins d’être Jeffrey Dahmer, on n’attache pas ses amis. Il l’appelait d’ailleurs Jean-Claude, parce que c’est un nom d’ami, alors que Rex ou Fifi sont clairement des sobriquets de chiens.

Jean-Claude et Marcel s’étaient rencontrés une nuit et s’étaient rapidement rendu compte qu’ils partageaient la même philosophie du dénuement. Jean-Claude n’avait ni collier, ni manteau, ni tatouage. Il voyageait léger. Marcel avait aimé leur connivence immédiate et lui en avait aussitôt fait part. Les gens sont beaucoup trop matérialistes, lui avait-il dit. Ils achètent et s’endettent, amassent et entassent, économisent et capitalisent, négligeant la plus simple des vérités : dans cinquante ans, d’autres gens habiteront l’appartement qu’ils chérissent et qu’ils auront passé une vie à payer. Leurs affaires auront été enfournées dans des sacs plastique et dispersées aux quatre vents ; si elles ont de la valeur, elles seront éparpillées dans la famille ou vendues aux enchères. Le plus gros partira aux ordures. Les lettres d’amour, les poèmes, les dessins d’enfant, les journaux intimes, les photos d’anniversaires, de mariages, de fêtes, des albums entiers, les livres qui les ont bâtis, les affiches qu’ils adoraient, toute marque de leur existence se sera volatilisée. Dans cinquante ans, personne ne se souviendra d’eux, de ce qu’ils ont été ni de ce qu’ils ont fait, encore moins de ce qu’ils ont possédé. S’ils avaient des proches ou des amis, leur image trônera un temps sur une étagère, souvent une photo de groupe, avant de jaunir et de disparaître à son tour. Dix ans au plus après leur mort, tout leur petit univers confortable, intime, aura été ripoliné et retapissé pour accueillir de nouveaux occupants, toute trace d’eux effacée jusqu’à leur souvenir… Ainsi va le grand cycle de la vie. Ainsi en va-t-il du monde.

On est peu de chose.

Jean-Claude en avait convenu, tout en découvrant qu’il s’était trouvé un maître dépressif qui régulièrement lui montrait des photos de gens qu’il s’imposait de ne pas oublier, une manière de les retenir un peu, de retarder leur effacement, de les aider à exister encore… Quelqu’un devait s’en charger.

Mais une autre vérité universelle dictait qu’il fallait bien manger. Et nourrir Jean-Claude. Alors, Marcel faisait la manche. Et parce qu’il connaissait Genève mieux que son ami, il s’était installé à l’entrée du pont des Bergues, quasiment en face de l’hôtel Four Seasons dont les cinq étoiles attiraient une clientèle qui certes ne partageait pas sa philosophie du dénuement, mais qui souvent abandonnait à ce clodo et à son bâtard une pièce en guise de rédemption ou de ruissellement. Comme le temps printanier était propice aux promenades le long du Rhône et que les soirées étaient précocement douces en ce mois de mars, même à la tombée du jour, il y avait eu du monde sur le pont et sur les quais, en tout cas assez pour nourrir Jean-Claude. En trois heures, les deux amis avaient réussi à collecter douze francs suisses et quarante centimes, ce qui représentait une bonne soirée. Bientôt, la nuit venue, les passants se feraient plus rares. Déjà les lampadaires s’étaient allumés sur le quai des Bergues en réponse aux devantures des joailliers Breitling et Chayto, fermés depuis plusieurs heures, et du prestigieux restaurant italien Il Lago, dont la salle était bondée et bourdonnante. En sortant, rassasiés, les clients monteraient à la hâte dans un taxi sans que Marcel n’ait la moindre chance de leur montrer le creux de sa paume. Clairement, la soirée était terminée.

Marcel en fit part à Jean-Claude, et il allait se lever lorsqu’il vit une silhouette traverser le pont et venir vers lui. Un homme d’une quarantaine d’années dans un costume bleu assez classe avançait d’un pas lent, fixant un point dans le lointain. Il portait un attaché-case noir, accessoire inclus des conseillers bancaires et des assureurs.

La Suisse d’en haut. Marcel l’apostropha.

— Vous auriez une petite pièce pour Jean-Claude, monsieur ?

L’homme s’arrêta et dévisagea tour à tour l’homme assis et le chien couché comme s’ils venaient d’apparaître. Il déposa sa mallette entre ses chevilles, passa la main dans sa veste et en tira un portefeuille.

— Ah c’est gentil !

Hagard, l’homme sortit plusieurs billets et en tendit un de vingt euros. Marcel le saisit avec une joie teintée de surprise.

— Merci… Vous auriez pas des francs suisses, par hasard ?

Son bienfaiteur étranger sembla se raviser et lui donna toute la liasse.

— Mais…

Marcel prit l’argent et compta en un coup d’œil quatre-vingt-cinq euros. L’homme laissa alors tomber son portefeuille devant le mendiant, puis il retira sa veste.

— Je n’en ai plus besoin… déclara-t-il simplement en ôtant sa cravate puis sa chemise blanche, qu’il lâcha en tas sur le bitume du trottoir avant d’y ajouter l’attaché-case.

Il allait détacher sa ceinture lorsqu’il passa la main dans son dos et sortit un flingue. Saisi d’effroi, Marcel prit dans ses bras Jean-Claude qui piaula. L’homme, impassible, posa l’arme noire à ses pieds, puis acheva de retirer ses vêtements, jusqu’à ses chaussures et ses chaussettes, avec une grande application. Une fois nu, sans un mot, il ramassa son calibre et se remit en route vers l’extrémité du pont. Marcel et Jean-Claude le regardèrent s’éloigner, son pas toujours aussi lent, son corps à contre-jour, vers les vitrines illuminées du restaurant italien. Un couple croisa l’homme nu, longiligne et blanc, vit le pistolet qui pendait au bout de son bras, et détala sans un cri. Marcel se releva, bouche bée, serrant plus fort Jean-Claude contre lui, l’esprit bombardé d’émotions qu’il ne comprenait pas. Il hésitait à redouter ou à admirer l’homme nu. Il n’avait jamais pensé qu’on pouvait pousser la philosophie du dénuement à un tel point, la pratiquer avec une telle radicalité. Un extrémiste, c’était certain.

— Mais ça va pas la tête… s’entendit-il maugréer lorsque l’homme dépassa la première vitrine et s’immobilisa devant la deuxième.

À l’intérieur, inconscients du danger, les convives continuaient de dîner quand il leva son arme et abattit un client dans un fracas de verre et de poudre. Dans le chaos qui s’ensuivit, les cris aigus et les raclements de chaises, les éclats de vaisselle et le martèlement des pas, on perçut à peine la seconde détonation lorsque l’homme nu se fit sauter la tête.