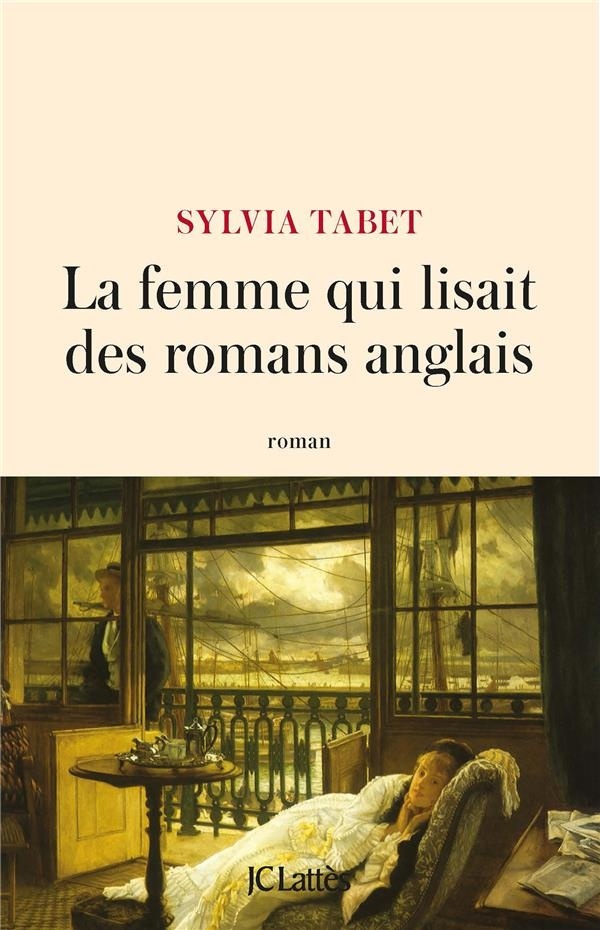

La femme qui lisait des romans anglais

Raison et sentiments… Pour Juliet, la quarantaine, mère de trois enfants, mariée depuis vingt-trois ans à François, cet éternel dilemme aurait pu rester d’ordre purement littéraire. Mais sa rencontre avec Jeremy, un photographe libre de toute attache familiale, va la mettre face à ses contradictions. Que s’est-il passé pour qu’elle succombe ainsi à l’adultère, elle qui se croyait comblée par sa vie conjugale ? Et qui choisir quand l’adultère ne surgit ni par ennui, ni par lassitude ? Quand l’amour pour l’un n’altère pas l’amour pour l’autre ? Et par la suite, comment trouver consolation quand il a fallu choisir, donc renoncer à une partie de soi ?

Persuadée qu’elle trouvera des réponses auprès des héroïnes de la littérature anglaise, qui la renvoient à sa mère disparue brutalement quand elle était petite fille, Juliet revient aux intrigues de ses romans préférés. Si elle va d’abord chercher arguments et réconfort auprès des héroïnes de George Eliot, Jane Austen ou Virginia Woolf, c’est pour, petit à petit, devenir elle-même personnage de roman anglais.

De Travistock Square à Londres au boulevard Richard-Lenoir, des plages de Rio de Janeiro en passant par le divan d’une psy, ce roman interroge la condition féminine, l’amour et le mariage, mais aussi la violence du monde contemporain.

Extrait

La thérapeute, une femme autour de la cinquantaine, dos calé contre le dossier de son fauteuil, croise les jambes. Comme l’est souvent la voix de ceux qui veulent montrer qu’ils réfléchissent avant de parler, la sienne s’articule en une diction où chaque mot, après avoir été pesé, s’épanouit et se détache du précédent, en apesanteur. La lenteur avec laquelle elle s’adresse à Juliet qui est assise en face d’elle, un peu de biais, sur le bord de sa chaise, son sac posé à ses pieds, est agaçante. Comme si j’étais stupide et elle subtile, se dit Juliet qui cherche tous les prétextes pour sortir son chéquier et lancer, lèvres pincées, mâchoire tendue, « Stop : je vais arrêter là ».

Mais on ne se lève pas quand quelqu’un est en train de parler, Juliet a appris cela très tôt. Et les raisons pour lesquelles elle est venue se livrer à cette femme, il faut bien les affronter puisqu’elles prennent toute la place. Comment, à bientôt quarante-cinq ans, Juliet peut-elle être confrontée à des crises d’anxiété aussi violentes, au sentiment d’avoir échoué en tout et rien accompli ? D’être au bord du gouffre, si près, que seul le déclin s’impose ? Aucun projet, sinon ne plus entendre sa propre voix. C’est tout. Que cela s’arrête d’un coup, sans trop de douleur et pour toujours. Tant pis pour François et les enfants. Tant pis pour Jeremy. Tu es venue, s’intime Juliet dans un sursaut. Tu es là, alors écoute, concentre-toi, fais un effort.

— Essayez de me dire combien votre année difficile, cette histoire amoureuse compliquée, et puis la façon dont vous vous dites « habitée » par le climat dans lequel nous sommes en ce moment – tout « ce chaos », comme vous l’appelez –, ont engendré la solitude dans laquelle vous êtes aujourd’hui. Ces crises…

Juliet aimerait n’être pas tenue de parler. Que tout se résolve du seul fait d’être venue s’asseoir là, dans le cabinet du docteur Barel. Elle se revoit faisant la tête lorsqu’elle était enfant, juste au moment où les adultes, exaspérés, la reprenaient avec raideur. « Allons, cesse de bouder, réponds ! » s’énervait son père. « Ne fais pas ta mauvaise tête. C’est inélégant et stérile », s’irritait sa mère. « C’est un défaut qui ne te rendra pas heureuse. » Dans cette injonction, il n’y avait aucune place au laisser-aller. Il fallait se reprendre immédiatement, retrouver sans délai une rigueur, une impassibilité face aux choses imposées. Alors elle se reprenait, cessait de bouder, mais baissait la tête pour signifier son détachement.

Juliet n’est plus cette enfant obstinée, elle sait désormais qu’être adulte c’est accepter le renoncement à n’être que ce que l’on ressent. Relever le menton. Elle se redresse donc sur sa chaise et affronte enfin le docteur Barel, qui lui rend un regard interrogatif. Son silence. L’aide pourrait-elle venir de cette femme qui offre son attention ? Le médecin avance son torse vers Juliet en décroisant les jambes, elle se penche un peu plus en avant en la fixant avec insistance. Elle sent que sa patiente n’est pas encore tout à fait présente. Disposée.

— Pourriez-vous décrire vos moments d’isolement, ou de panique, comme vous les nommez ? Il faudrait comprendre comment cela se met en place et dans quel contexte se déclarent ces crises. Dans quelles circonstances vous décrochez et vous enfermez-vous ainsi ?

— En famille, peut-être, répond doucement Juliet. Je crois que cela m’arrive souvent lorsque je suis en famille, alors que ce sont justement des circonstances dans lesquelles je devrais être plus apaisée, je le sais bien. Il y a ces moments où nous faisons quelque chose tous ensemble – déjeuner au restaurant par exemple –, il me semble alors que tout va bien, je ressens même une forme de bien-être, un équilibre précieux et puis, tout d’un coup, j’ai l’impression qu’un étau me serre la poitrine et bloque ma respiration. Alors je panique, je me mets à crever de chaud, à transpirer, et en quelques secondes, je suis entièrement envahie par cette panique et mon cœur s’emballe, je sais qu’il bat trop vite, et j’ai l’impression que je vais avoir une crise cardiaque devant mon mari et mes enfants. Comme j’étais inquiète, je suis allée voir un cardiologue. Il m’a fait un électrocardiogramme et un test d’effort. J’étais persuadée qu’il allait trouver quelque chose. En définitive, tout était normal ; il n’avait pas d’explication rationnelle à me donner, autre que les symptômes de ce qu’il a appelé une « angoisse intermittente ». Il m’a suggéré d’avoir toujours avec moi un anxiolytique, au cas où, et m’a conseillé de consulter.

Silence.

— Cela me prend aussi, en dehors de la famille, quand je me trouve dans un espace fermé avec beaucoup de monde. Dans le métro ou au cinéma. Mais c’est peut-être l’époque qui veut ça. Je panique, et je me déteste de paniquer. L’autre jour, dans le métro, j’ai eu peur de ce jeune homme au teint basané et au regard fuyant, qui portait un gros sac de sport. Je me suis même jetée dehors – je veux dire sur le quai – bien avant ma destination. Il fallait que je sorte, je ne pensais qu’à ça, m’échapper, tellement je paniquais, mon cœur s’emballait et la rame était entre deux stations et j’étais sûre, absolument sûre que le type allait nous faire sauter dans la minute. Depuis, j’ai honte. Et le cachet de Lexomil recommandé par le cardiologue, le temps que je le prenne et qu’il agisse, il n’aurait servi à rien parce que tout se joue si vite dans ces moments. De ce jour, en plus des angoisses liées à Jeremy ou François – à ma vie, quoi –, je vois bien que je me méprise d’avoir ces réactions de délire, incontrôlées. C’est odieux, vis-à-vis de quelqu’un que je ne connais pas, puisque cet homme, que je sache, n’a pas fait sauter la rame dans laquelle je me trouvais et n’en avait sans doute aucune intention. Virginia Woolf a écrit que dans ce type de situation, quand on regarde les autres dans le métro, « c’est soi qu’on voit ». Je sais que ce sont mes propres angoisses que je plaque sur cet homme. Mais j’ai beau le savoir – comprendre le mécanisme, ce qui se joue dans l’instant où je le regarde dans le wagon –, je n’y peux rien : impossible de me contrôler. Donc si je pousse le raisonnement, ce n’est pas l’autre qui me fait peur, c’est juste moi. Et je ne sais pas sortir de ça. Je ne sais plus. Du coup, le Lexomil, j’ai tendance à en prendre tous les jours, en me disant que ça va m’aider à être plus calme. Je devance les crises, vous voyez ; pour les éviter… Et si je m’aperçois que je n’en ai pas sur moi, ce qui était le cas ce matin – j’avais terminé la boîte hier soir –, je panique dans l’instant, et alors la crise survient. Je suis peut-être en train de devenir addict. Pourtant, ça ne me ressemble pas.

— Non, vous n’allez pas devenir dépendante si vous faites attention. Vous venez aussi pour avancer là-dessus. Bon. Par ailleurs, cette scène avec ce garçon et son sac de sport qui vous a semblé louche : les temps sont difficiles pour tout le monde, surtout à Paris. Et votre réaction, dans cette situation, précisément, je ne suis pas certaine qu’il faille la relier aux crises dont vous me parliez au cours de la séance précédente. Essayez de prendre un autre exemple : racontez-moi l’épisode le plus récent.

— La dernière fois ? C’était ce matin, dans le métro encore une fois. Depuis mon adolescence, lorsque je vais mal ou que j’ai besoin de me faire du bien, il y a quelque chose qui marche assez souvent. L’hiver, surtout, lorsqu’il fait nuit tout le temps. Et donc justement, ce matin, mon remède n’a pas marché.

— Votre remède ?

— Voilà, répond Juliet, consciente de l’allusion onaniste, rougissant au moment de confesser un acte intime. Quand je vais mal, je lis des romans anglais. Ou irlandais. Ou bien écossais.

Le docteur Barel qui, semble-t-il, avait perçu l’ambiguïté, laisse échapper une exclamation mi-surprise, mi-amusée. Juliet poursuit :

— Pas des romans publiés aujourd’hui. Uniquement des auteurs morts. Laurence Sterne. Jane Austen. Les sœurs Brontë. Anthony Trollope. Henry James. Forster. Plein d’autres. Des femmes, surtout. Ou des hommes qui aiment les femmes. Qui les respectent.

Juliet parle posément, elle pourrait continuer, elle va mieux, brusquement emportée dans un monde à elle, une vie cachée, antérieure et persistante. Le docteur Barel relance :

— Virginia Woolf ?

— Oui, répond Juliet qui sent venir le piège et précise, précipitamment : mais je ne cherche pas de miroir dépressif dans ce que je lis, ce n’est pas cela. C’est même l’inverse, j’en suis certaine. Je n’ai pas envie de chercher derrière les choses… Dans ces romans, en réalité, je recherche le réconfort. J’essaie plutôt de sortir de moi-même en m’intéressant à des situations qui concernent d’autres gens.

La psychiatre ne bronche pas, même s’il n’a pas pu lui échapper que Juliet n’a pas « envie de chercher derrière les choses » et qu’elle estime avoir seulement besoin de « réconfort ».

— J’aime davantage Jane Austen que Virginia Woolf… reprend Juliet, qui se devine commettre un impair face à cette femme qui, analyste, ne peut que préférer Woolf. Non. Pas plus. Ce n’est pas ça… Je l’aime beaucoup, Virginia Woolf, je l’admire, évidemment. Mais elle occupe une place à part. Il m’arrive régulièrement de penser au moment où elle a bourré ses poches de pierres pour être certaine de couler. Mais je dissocie ce geste de son œuvre, parce qu’on ne peut décemment pas penser en premier lieu à son suicide. C’est l’œuvre qui importe. Bon, c’est vrai… Il faut dire que nous avons un point commun, si je puis dire, elle et moi. Nos mères, qui sont mortes quand nous étions enfants.

Juliet élude le haussement de sourcils interrogateur du docteur.

— J’y reviendrai. Mais voilà : j’aime vraiment mieux les atmosphères de Jane Austen ; elles me sécurisent, elles me donnent du bonheur. Ou des petits bonheurs. Disons que je suis davantage intéressée par la question du lien que par celle de la solitude. Je crois que je pourrais résumer mes goûts littéraires comme cela. Peut-être ai-je besoin qu’il en soit ainsi.

Silence.

— Vous me direz que la question du lien ou celle de la solitude, c’est la même chose ; que cela renvoie toujours à la condition humaine, mais non, moi je ne crois pas cela.

Rien ne peut plus l’arrêter. Le docteur Barel ne peut que voir cette passion. Juliet est pénétrée ; non pas de ce qu’elle dit – elle ne s’écoute pas parler –, mais de ce qu’elle ressent. Un bien-être, à évoquer ses auteurs et leur monde. Et ce plaisir, curieusement, le docteur Barel semble l’éprouver aussi, rien qu’à l’écouter. Juliet reprend :

— J’aime les choses spirituelles.

Elle ignore l’infime tressaillement du docteur Barel, qui a sans doute relevé le double sens du terme « spirituel », tout en inférant que sa patiente ne pouvait qu’en être consciente.

— Chez Jane Austen ou chez Laurence Sterne, par exemple, les personnages sont riches ou, disons, complexes et aussi subtils que chez Virginia Woolf. Mais ils interagissent essentiellement dans un cadre familial ou social dans lequel, si tout est enfermé, on sent pourtant une époque qui, derrière – hors les murs, en dehors du cadre – fonctionne… Un univers toujours en regard avec la nature et un mouvement collectif : ce qui se passe dehors, je veux dire, et pas, de façon prédominante, « le soi ». On pourrait croire qu’il s’agit d’un temps arrêté, mais non. Moi je sens le progrès qui s’immisce, le monde qui avance… Il y a cette tension constante entre les temps qui changent et celui qu’on voudrait retenir. Les mœurs en mouvement, mais bridés par l’étau de la morale publique. Alors que Woolf, pour moi, même si elle est en prise avec la société et la modernité, c’est un peu les abîmes de la solitude. La façon dont ses personnages décrochent du contexte dans lequel ils se trouvent… C’est plus fort qu’eux. Leur intériorité prend le pas sur le récit et l’essence de cette solitude revient toujours. Je crois, finalement, que c’est trop dense pour moi. Je n’y trouve pas ce réconfort que j’évoquais plus tôt avec les autres. J’aime l’humour ; la malice qui se niche dans les liens. Les processus de séduction. L’histoire en marche.

Silence.

— Surtout si elle est sentimentale, ajoute Juliet dans un sourire timide.

Silence.

— Je revendique les sentiments. Je veux dire que je revendique vouloir vivre dans le sentiment. Ce n’est pas de la fragilité, c’est une philosophie que j’assume. Je pense que si les gens s’écoutaient davantage, ils trouveraient une façon de mieux vivre pour eux et pour les autres. Il y a toujours une part de vérité dans le sentiment, c’est ce que montre Jane Austen, par exemple. Et pour autant, avec elle, la vérité ne se situe jamais dans la bien-pensance ou la tragédie. La société qu’elle décrit est tout cela – moraliste et pudibonde, hypocrite –, mais Austen mène justement une critique de ce monde-là en y opposant des sentiments positifs.

— Qu’est-ce que le sentiment, selon vous ? Je ne vous demande pas la définition du Larousse. Ce qui m’intéresse, c’est ce que vous, vous y mettez.

— Une émotion pure qui nous constitue et qui nous relie aux autres. En cela, à vrai dire, je sais bien que je suis un peu à contre-courant. Je vois qu’au fond les gens sont essentiellement préoccupés par des choses matérielles. Leur carrière. Leurs conditions de vie. Leur socialisation. Mais ils le sont beaucoup moins par ce que peut leur suggérer l’intuition ou leur ressenti. Ils choisissent de vivre dans un courant dominant, le culte de l’efficacité. Moi, je me sens loin de tout ça. Je préfère l’empathie. C’est, entre autres choses, pour cela que j’aime tant les romans anglais : ils explorent essentiellement les sentiments. Le reste – je veux dire, ce que j’aime aussi dans ces livres –, c’est le traitement de la question sociale, notamment la vie des femmes. Le fait, par exemple, que, lorsque Charlotte Brontë a compris qu’elle allait finalement se marier, elle a écrit à son éditeur pour le prévenir qu’il devrait transférer ses droits d’auteur sur le compte bancaire de son mari… Je trouve cela épouvantable. Je suis convaincue que c’est en partie pour cela qu’elle a longtemps différé son mariage, et pas seulement pour s’occuper de son père malade, comme on le dit toujours, ou parce qu’il s’opposait à ce projet. Aussi, j’aime la place qu’occupe la nature. Les paysages anglais sont puissants ; ils sont supposés être le reflet de soi et, ce que j’apprécie, c’est que ce renvoi est explicite. Tout est affaire d’existence. Or, je trouve que dans nos vies, on ne donne plus une place suffisante à la nature. On le paie cher, parce qu’on perd un régulateur d’humeur et d’énergie.

— C’est drôle, énonce le docteur Barel, souriante, tout à coup, comme soulagée du tour que prend finalement la séance. Les romans anglais… Je crois donc comprendre que vous y cherchez une forme de vitalité. Maintenant, racontez-moi ce qu’il s’est passé dans le métro ce matin, comment la crise que vous évoquiez tout à l’heure s’est déclenchée.

Docile, Juliet se baisse, sort de son sac un livre de poche et l’ouvre à une page cornée. En levant le volume à hauteur de son visage, elle précise, avant de commencer à lire : « Thomas Hardy. Les Yeux bleus. » Et tente « Je ne sais pas si vous l’avez lu… », sans obtenir aucun indice de la thérapeute dont Juliet soupçonne qu’elle songe peut-être alors moins à Hardy qu’à Duras – Les Yeux bleus, cheveux noirs ou La Maladie de la mort, le titre initial du roman.