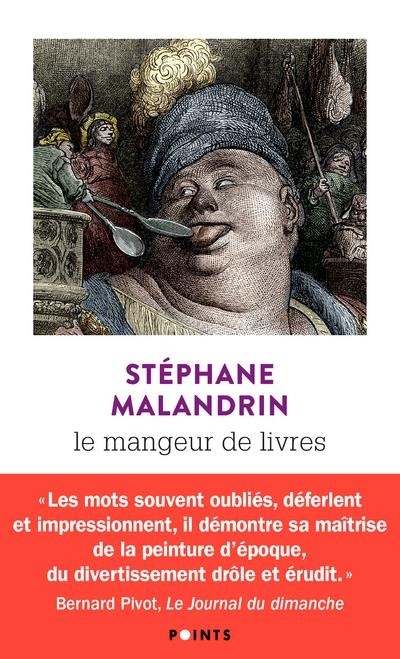

Le mangeur de livres

L'histoire abominable et drôlatique du Mangeur de livres, un monstre à tête de veau né dans les rues de Lisbonne en 1488. Epaulé de son meilleur ami, il force la porte des églises, la nuit, et déchire les plus belles bibles pour les manger, les digérer et s'en sustenter jusqu'à la jouissance. Un hommage jubilatoire à notre amour frénétique des livres, des mots, et des contes de jadis.

Stéphane Malandrin est né en 1969 à Paris. Il habite Bruxelles. Le Mangeur de livres est son premier roman.

La presse en parle

Irrésistible, Stéphane Malandrin dépasse allègrement les bornes du roman français contemporain, lorgnant autant Rabelais que Cortazar et Borges.

L'Express

Extrait

Ma mère avait subi le destin tragique des Juifs convertis d’Espagne qu’on appelait marranos, c’est-à-dire cochons, parce qu’à force de leur en faire bouffer pour prouver leur foi catholique, ils en avaient pris le triste nom.

Elle et son mari José vendaient du bois de fuste calle Siete Revueltas de Séville. Comme d’autres, cherchant la paix et las d’être persécutés, ils avaient embrassé la religion catholique, et, comme d’autres, ils trouvaient que c’était pire que d’être juifs, car ils étaient continuellement surveillés par la population qu’excitaient certains ordres mendiants, convaincus de débusquer l’Antéchrist dans chacun de leurs gestes.

À cette époque, on tuait ceux qui s’abstenaient de lard, mangeaient des œufs crus lors du décès d’un frère, mettaient une nappe propre le vendredi, changeaient le linge le samedi. María en avait eu assez et, à la mort de son frère qu’elle adorait et qui ne s’était pas converti, elle s’était rendue à son enterrement. À son retour, elle avait dit au curé qui lui en avait fait le reproche que son frère serait sauvé « parce qu’il était un bon Juif ». La preuve était faite : elle judaïsait et apostasiait la sainte foi catholique en secret. Un mardi d’avril 1476, les chrétiens brûlèrent sa boutique, bastonnèrent son mari à mort, et l’encordèrent à son âne qu’ils conduisirent Puerta de Goles, enflammèrent sa queue et s’en retournèrent sans même apprécier les sauts de cirque que la bête faisait vers le Guadalquivir.

Brûlée au visage et aux mains, elle se jeta à l’eau, croyant mourir, le voulant sûrement, quand un pêcheur du nom de Fernando Suarez la sauva. L’homme était vieux et pansa ses plaies. Comme elle n’était pas en sûreté, elle supplia les occupants d’un navire de commerce de l’aider. Le navire faisait route vers le Portugal d’où il comptait se rendre à Madère pour y charger deux mille arrobes de sucre.

Sitôt débarquée à Lisbonne, maman rencontra une vendeuse de poisson du nom d’Esther Espinosa, laquelle l’hébergea contre l’écaillage de ses morues, au nord du Rossio, sur une pente de la colline du Paço Real, derrière l’impasse des cloutiers et des vendeurs de fil, dans une ruelle si puante que ses habitants la surnommaient la rue Merderon. C’était un boyau de boue et d’ordures qu’une rigole de sang d’un abattoir voisin irriguait le jour. Le soleil incendiait les odeurs, les effluves de viandes s’écrasaient dans celles qui montaient du Tage, les bêlements des moutons prenaient le goût du poisson.

Rosa da Silva et ses huit marmots vivaient entassés dans une salle basse, faite de bois et de torchis, entre les vendeurs de poulailles, d’œufs et de venaisons. Ça criait, ça gueulait, ça pleurait, les mules écrasaient les pieds des passants, on finissait contre les murs, et les seaux d’ordures tombaient des fenêtres. Rosa avait quelques amis qui l’aimaient, elle et ses braillards, dont un potier d’étain prénommé Ubaldo, qui avait mauvaise haleine mais savait le latin ; Valerio, un joueur à la rebec, qui tenait des rossignols dans une cage pour les faire chanter l’hiver, et Gustavo, un corneur à la turelurette qui s’était cassé la main et n’avait plus jamais joué. Rosa da Silva avait immédiatement aimé ma mère, María Cardoso.

Les deux femmes se lièrent d’amitié, pleurant ensemble le mari qui les avait abandonnées (car celui de Rosa venait aussi de mourir) et qui les avaient laissées enceintes du même mois. Un matin de janvier 1477, la vieille Esther fut réveillée par les cris « ah, oh, ah ! » qui sortaient de la maison de María. « Mon Dieu, elle accouche », gueula-t-elle en direction de la maison de Rosa tout en mettant son eau à chauffer. « Elle accouche », répéta-t-elle en entrant chez María, « elle accouche », supplia-t-elle en passant une ceinture de racines de courges autour de son gros ventre, « viens m’aider ». Et, comme l’autre ne venait pas, la vieille tambourina chez Rosa, se fit ouvrir par la cadette, et la découvrit assise sur une chaise percée, mains sur le ventre, entourée de ses huit enfants, sueur au front, les eaux répandues sous son séant.

« Mon Dieu, c’est pas vrai, elle aussi ! » cria la pauvre femme en courant d’une maison à l’autre sans plus savoir ce qu’elle faisait : déliant chez l’une tous les nœuds qu’elle trouvait pour déjouer le malin qui s’amuse à étrangler les nouveau-nés ; reniflant chez l’autre son haleine pour conjurer la maladie ; tandis qu’on pouvait entendre les cris des deux femmes qui se répondaient, « ah, oh », d’une fenêtre à l’autre, faisant courir la pauvre Esther qui disait « j’arrive, j’arrive, voilà, voilà » et répétait sans arrêt « mon Dieu, mon Dieu elles accouchent, elles accouchent », tout en plongeant ses mains enduites d’huile de violette et de laurier dans le ventre de l’une, puis de l’autre, afin que les cols se dilatent, mélangeant nos sangs et nos humeurs surabondantes sans imaginer que c’étaient là nos âmes qu’elle fondait dans le même chaudron.

Une heure plus tard, Rosa pleurait de joie en voyant son neuvième enfant aussi rose qu’un porcelet de carnaval, quand ma mère, très affaiblie par le sang qui n’arrêtait plus de couler, se demandait pourquoi le sien était bleu. Après avoir murmuré qu’on appelle son fils Adar et qu’on lui donne le patronyme que s’était choisi mon père au moment de sa conversion et qui venait du terrain de charbons derrière leur boutique, elle s’éteignit sans mot dire au milieu de ses poissons.

Ainsi naquirent le même jour, à la même heure, et dans la même ruelle, même si pas du même ventre, Adar Cardoso – votre serviteur – et Faustino da Silva, à Lisbonne, au temps du roi de Portugal et des Algarves, de chaque côté de la mer en Afrique et duc de Guinée par la grâce de Dieu.