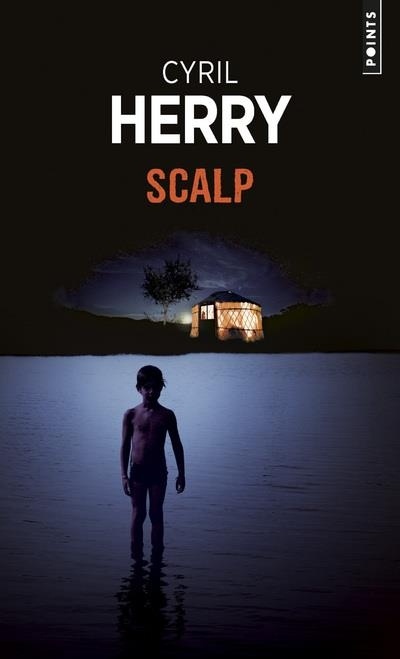

Scalp

À neuf ans, Hans voit son monde chavirer. Il apprend que l’homme qui l’a vu grandir n’est pas son vrai père. Son père biologique, Alex, vit à quelques centaines de kilomètres de là en pleine forêt, coupé du monde. Sa mère décide alors de l’envoyer rencontrer cet inconnu, parti il y a dix ans, avant même de savoir qu’il avait laissé un enfant derrière lui. Commence alors un parcours initiatique au cœur des bois.

Extrait

Sur l’image satellite, la forêt avait l’aspect d’une vaste composition de mousse et de lichen que des veines ocre prenaient d’assaut. Les chemins de terre s’élançaient dans les quatre directions, se déployaient, se ramifiaient souvent, mouraient parfois.

Hans avait trouvé à l’étang qui crevait la mousse comme une vulgaire flaque la forme d’un crâne de ragondin. Teresa avait dû incliner la tête dans un sens puis dans l’autre pour voir ce que l’enfant voulait dire.

Un crâne de ragondin, de profil, privé de cavités orbitales, la mâchoire inférieure arrachée. Les incisives marquaient l’endroit où un premier ruisseau se jetait dans l’étang ; le chignon osseux, celui du trop-plein où un deuxième ruisseau prenait naissance et sinuait une éternité à travers la forêt avant de parvenir à s’en évader.

À l’écran, Teresa avait diminué l’altitude afin de mieux examiner la berge sud, là où se seraient implantées les molaires. Elle avait repéré ce qu’elle cherchait et approché son doigt de l’écran pour le montrer à son fils.

La carte de l’Institut géographique national réduisait la surface de la terre à deux dimensions simplifiées. Elle abolissait les textures de la forêt et modifiait la forme de l’étang : l’arrière du crâne du rongeur était anormalement développé, ses incisives moins acérées. L’eau était bleu délavé, sans nuances, sans reflets. Les ruisseaux fendaient un désert vert amande. Les chemins étaient gris, continus ou pointillés. La carte mentionnait courbes de relief, altitudes, routes, noms de villages, de puys, de combes. Les petites formes noires géométriques qu’on y voyait, dispersées comme des graines depuis les astres, étaient des constructions.

Un centimètre équivalait à deux cent cinquante mètres sur cette carte où la forêt portait trois noms différents parce qu’elle empiétait sur trois communes. Vue de si haut, il s’agissait pourtant d’une même étendue solidaire, égratignée par endroits, tondue comme le secteur d’une tête promise à une intervention chirurgicale risquée – des zones déboisées de-ci de-là, coupées à blanc.

L’étang se trouvait au cœur de la première forêt, qui s’appelait Layenne. La plus vaste des trois.

Pour finir, Teresa avait superposé à l’écran cette carte et le plan cadastral qui offrait une tout autre vision de la forêt et de ses environs. Il n’y avait plus d’altitudes ici, ni maisons ni couleurs, uniquement des parcelles aux contours noirs, au contenu blanc, aux formes indéfinissables la plupart du temps : carrés atrophiés, trapèzes cabossés, parfaitement imbriqués, privés d’oxygène, sauf quand des chemins et des ruisseaux s’y infiltraient comme l’eau de pluie entre les pierres taillées d’un mur.

L’étang contrariait cet ordre à la logique étrange. Ses courbes étaient plus harmonieuses et plus complexes. Les bordures d’une trentaine de parcelles avaient été contraintes d’épouser ses berges dentelées le jour où les hommes avaient découpé le territoire à la règle et au cutter.

Hans avait comparé le cadastre à une vitre brisée dont un fou aurait recollé les morceaux en veillant bien à tous les numéroter, au cas où ça se briserait encore.

Teresa avait imprimé le cadastre.

Passé en orange fluo la parcelle numéro 202.

Vue du ciel, les voitures ressemblaient à des acariens rouges, jaunes, noirs qui cheminaient le long des veines grises qu’étaient les routes.

La 4L blanche pila en plein virage et dérapa sur la chaussée brûlante. De l’autre côté de la route, une boîte aux lettres était perchée sur un piquet en bois qui émergeait des ronces. À sa gauche, l’entrée du chemin, que Teresa n’aurait pas vue sans la boîte. Elle s’assura dans le rétroviseur intérieur qu’aucun véhicule ne venait et y trouva le regard de Hans, étourdi.

– Désolée pour la secousse.

– C’est là ?

Elle répondit qu’elle allait vérifier sur la carte, fit marche arrière, mordit sur le bas-côté, laissa tourner le moteur. L’enfant détacha sa ceinture pour s’avancer entre les sièges avant. La boîte aux lettres était un parallélépipède blanc cassé enduit de dépôts noirs dilués, amoché d’un côté, sa porte entrebâillée. Teresa suivit du doigt les courbes de la D43 sur la carte, jusqu’à ce qu’elle identifie le chemin qui s’en décrochait à la perpendiculaire.

Elle leva les yeux vers le chemin, puis vers la boîte. – C’est là.

– Je passe à l’avant.

Elle se tourna vers la tignasse en nage de Hans, ses yeux qui la fixaient.

– Attends une minute.

La voiture traversa la route et stoppa à l’entrée du chemin, à l’ombre de branches qui époussetèrent le toit en crissant. L’impact du soleil disparut d’un seul coup, mais l’air de l’habitacle était suffocant après six heures de route par cette chaleur. Ils avaient fait quatre haltes, bu deux litres d’eau, parcouru trois régions.

Le petit bondit dehors, claqua sa portière, ouvrit celle passager au moment où sa mère sortait de son côté. Il la regarda contourner la voiture et piétiner des ronces aussi hautes que lui pour atteindre la boîte qui ne portait pas de nom. Elle fit pivoter la porte, cornée comme une couverture de bouquin, aventura sa main à l’intérieur, en retira un nid de mousse et de brindilles tressées au creux duquel trois petits squelettes étaient lovés.