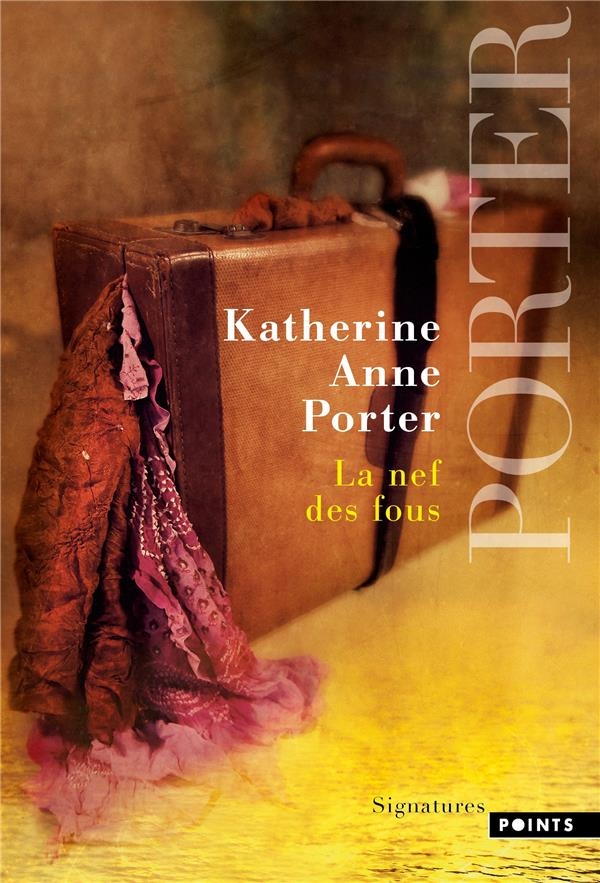

La Nef des fous

« Il existe dans l’âme humaine une chose qui est l’incurable amour du mal »

Katherine Anne Porter est née en 1890, dans le sud des États-Unis. Publié en 1962, La Nef des fous a aussitôt obtenu un immense succès dans tous les pays du monde, et s'est inscrit, pour de nombreux mois, sur la liste des best-sellers aux États-Unis.

Présentation de l'éditeur

1931, à l'aube du nazisme. Un paquebot allemand quitte Veracruz à destination de l'Europe. Durant les vingt-sept jours de la traversée, la proximité de la vie à bord mêle tous les passagers. Chacun est prisonnier, comme il l'est sur le navire, des haines de race, de classe, de religion. Car cette traversée, bien évidemment symbolique, c'est celle qui amène le navire aux rives de notre temps. Quelle fatalité, s'interroge Katherine Anne Porter, a pu conduire l'humanité occidentale aux camps de la mort lente, aux excès de l'intolérance et de la bestialité ?

Extrait

Août 1931. – Le port de Veracruz est pour le voyageur un petit purgatoire entre terre et mer, mais les gens qui l’habitent éprouvent beaucoup de tendresse pour eux-mêmes et pour la ville qu’ils ont contribué à édifier. Ils vivent en initiés des coutumes locales reflétant leur histoire et leur tempérament propres, et passent leurs jours dans une alternance de violence et de léthargie, avec pour l’opinion publique un mépris délectable fondé sur la conviction occulte que leurs manières autant que leurs sentiments sont au-dessus et au-delà de toute critique.

Lorsqu’ils se divertissent, à l’occasion de leurs nombreuses fêtes privées et publiques, les journaux débordent d’une prose lyrique célébrant la gaieté qui régnait, le goût somptueux et aristocratique – les termes sont synonymes, pensent-ils – des décorations et des rafraîchissements ; en outre, ils ne sauraient trop louer l’art avec lequel les membres de la bonne société maintiennent dans leur comportement cet équilibre délicat entre la courtoisie altière et la bonhomie joyeuse, secret que détient le beau monde de Veracruz, âprement envié, et imité en vain par les provinciaux qui composent la société continentale de la capitale. « Seuls nos concitoyens savent s’amuser avec une liberté de gens civilisés », écrivent-ils. « Nous avons le cœur généreux et chaud, nous sommes hospitaliers et sensibles », poursuivent-ils, et leur dessein est d’être lus non seulement par eux-mêmes, mais par les polyglottes barbares du plateau qui, d’en haut, s’obstinent à voir en Veracruz un lieu de pestilence, uniquement utilisable comme base avancée pour gagner la mer.

Sous ces revendications querelleuses de parfaite éducation se cache peut-être un léger malaise ; là, et dans la brutalité méthodique de leur attitude ordinaire envers les voyageurs obligés de passer par leurs mains pour parvenir au provisoire asile de quelque navire mouillé dans le port. Les voyageurs n’ont qu’un désir : être emportés loin de cet endroit et les Veracruzanos n’ont qu’un désir : se débarrasser des voyageurs, mais pas avant de leur avoir soutiré le plus d’argent possible en droits de péage, taxes, exactions et graissages de pattes, dus à la ville et à ses citoyens. En fait, aux yeux du voyageur de passage, c’est le type même du port de mer, cynique par nature, éhonté par expérience, endurci à montrer aux étrangers ses aspects les plus sordides : dix fois contre une, cet étranger en transit est un agneau qui bêle pour qu’on le tonde, une fois contre dix c’est une canaille qu’il serait bien dommage de ne pas escroquer. En tout cas, la somme qu’on peut tirer de chacun est limitée et le temps presse toujours.

Par une incandescente matinée du début d’août, quelques placides citadins appartenant à la classe des « porteurs de toile blanche » traversèrent d’un pas nonchalant la grande place au sol durci et calciné sous l’ombre poussiéreuse des grands frangipaniers, et, sans se presser, allèrent s’asseoir à la terrasse de l’hôtel Palacio. Ils allongèrent les jambes pour rafraîchir les semelles de leurs chaussures, saluèrent par son nom le petit serveur transpirant et commandèrent des limonades glacées. Ils avaient tous grandi ensemble depuis plusieurs générations, épousé les cousines, les sœurs ou les tantes les uns des autres, connaissaient les affaires l’un de l’autre, répétaient tous les potins qu’ils avaient entendus, et s’entendaient répéter tous ceux qu’ils avaient répandus ; chacun, en fait, avait collaboré, avec une familiarité de sage-femme à l’histoire de la vie des autres ; et ils continuaient de se rencontrer à cet endroit presque tous les matins sur le chemin de leur boutique ou de leur bureau, pour y prendre une dernière heure de repos et se mettre au courant des plus récents commérages avant d’entamer le travail sérieux du jour.

La place était déserte, si ce n’est qu’un petit Indien décharné était assis sur un banc sous l’arbre, un Indien de la campagne portant une longue chemise, un pantalon de coton blanc en loques, et un vieux chapeau de paille dont le large bord roulé lui retombait sur les yeux. Ses pieds aux ongles déchiquetés, aux talons fendillés, dans des sandales attachées par des lanières de cuir rafistolées à l’aide de nœuds, étaient posés humblement, l’un près de l’autre sur la terre grise. Il paraissait dormir, assis, le dos raide, les bras croisés. D’un geste ensommeillé, il repoussa son chapeau en arrière, sortit des plis tordus de sa ceinture en cotonnade bleue un rouleau de tortillas froides et mangea, le regard errant ou fixé sur les lointains, enfonçant avec énergie ses dents carrées dans le pain dur, mâchant et avalant sans joie. Les hommes désœuvrés assis à la terrasse ne le remarquaient pas car il faisait partie du paysage et lui-même semblait ignorer leur présence.

Le mendiant qui chaque matin arrivait sur la terrasse à l’heure des premiers passants apparut au coin de la place, traînant les pieds, rasant la terre, les moignons de ses quatre membres empaquetés de cuir et de ficelles. Il avait été, dès l’enfance, si minutieusement estropié et mutilé, en vue de sa profession, par un maître de l’art, qu’il lui restait peu de ressemblance avec un être humain. Muet, à demi aveugle, il approchait, le nez presque au niveau du trottoir, comme s’il flairait une piste, en s’arrêtant de temps en temps pour se reposer, balançant lentement sa hideuse tête ébouriffée, en proie à une intolérable souffrance. Les hommes assis à la table lui lancèrent le regard qu’on accorde à un chien trop répugnant même pour mériter un coup de pied, et il attendit patiemment à côté de chacun d’eux le tintement des petites pièces de monnaie tombant dans le sac de cuir béant qu’il portait attaché à son cou. Quand l’un des hommes lui tendit la moitié d’un limon pressé, il s’assit sur son derrière, ouvrit son horrible bouche pour happer le fruit et se laissa retomber en jouant des mâchoires. Il traversa ensuite la chaussée et se traîna jusqu’aux arbres ; là, il se coucha derrière le petit Indien qui ne tourna même pas la tête.

Les hommes le suivirent paresseusement de leurs yeux sans expression comme s’il se fût agi d’un débris emporté par le vent ; leur regard se posa ensuite, aussi paresseusement mais avec une attention experte sur les ouvrières qui se rendaient par groupes à leur travail, toutes vêtues de légères robes de cotonnade aux couleurs claires, des peignes en celluloïd rose ou bleu vif plantés dans leurs cheveux noirs ; et sur les filles de la bonne société qui, en toilette sévère : robes de mousseline noire et belles mantilles de dentelle noire posées sur de hauts peignes d’écaille, allaient d’un pas lent, en déployant déjà leurs grands éventails noirs, entendre la messe à l’église située de l’autre côté de la place.

Lorsque la dernière jeune fille eut disparu, les hommes affalés dans leur fauteuil laissèrent leurs regards errer parmi les rebords de fenêtre et les balcons les plus proches pour observer les gestes habituels des êtres qui vivaient là. Un long chat gris était tapi à la fenêtre de sa demeure et ne quittait pas des yeux son ennemi le perroquet, cet intrus à la voix humaine qui l’avait maintes fois leurré par une invitation à venir chercher de quoi manger. Le perroquet clignait de son œil d’agate bronzée dans la direction du singe qui, tous les matins dès l’aube, commençait à se moquer de lui et continuait toute la journée dans une langue qu’il ne comprenait pas. Depuis le rebord du balcon voisin, le singe sautait de toute la longueur de sa chaîne sur le perroquet qui, poussant des cris aigus, battait des ailes et tirait sur la chaînette fixée à sa patte. Le singe que le jeu n’amusait pas s’écarta en longeant le mur et le perroquet se calma peu à peu sacrant et jurant d’une voix monotone en secouant ses plumes. L’odeur des noix de coco fendues emplissant le panier du marchand, sur le trottoir au-dessous de lui, tenta le singe. Il sauta dans leur direction, resta suspendu, fou de colère, par sa fine taille et escalada sa propre chaîne pour se retrouver en sécurité.