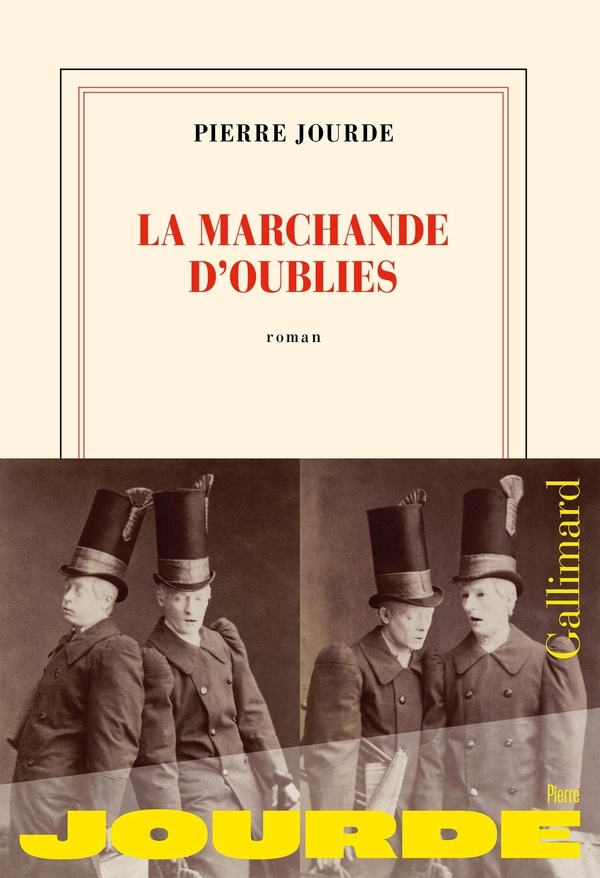

La marchande d'oublies

Cette histoire se déroule à la fin du XIXe siècle, dans le cirque, les foires, les baraques aux monstres. Une famille de clowns-acrobates, les Helquin, quatre frères et leur soeur Thalia, donne des spectacles macabres et inquiétants. Le benjamin, le plus doué et le plus violent, perd la raison et disparaît. Tandis que Charles, un médecin aliéniste, tombe sous le charme de la jeune soeur, et s'enfuit avec elle. Ce roman se fonde sur l'engouement de l'époque pour la noirceur des spectacles des clowns anglais, mais aussi sur le développement de la psychiatrie dans les années 1850-1880. Pierre Jourde joue avec le lecteur tel un équilibriste devant son public et offre un roman spectaculaire, stupéfiant d'ampleur et de virtuosité. Mais pourquoi «la marchande d'oublies» ? Le texte donne la réponse.

Extrait

THALIA 1

« Oublies ! Oublies ! Demandez l’oublie ! »

Charles était rentré tard de son voyage de quatre jours à Paris. Il paraissait exténué. Il devait être au moins vingt et une heures, si je me souviens bien, disait Thalia. Il a pris un peu de viande froide et un verre de vin, tout en me racontant ce qui s’était dit chez son notaire. On ne pourrait revendre la maison qu’à perte. Sur place, personne n’en voudrait. Les Parisiens, qui ignoraient son histoire, pourraient se laisser tenter, malheureusement la région n’attirait guère.

Mais ce soir-là, dans l’obscurité de la chambre, tandis que nous reposions côte à côte sur le vaste lit comme des gisants, et que je ne percevais de lui que son souffle et sa voix, Charles m’a confié autre chose, qui sans doute ne pouvait se dire que dans le noir.

Durant le voyage aller, dans le train, il avait fait une rencontre, une de ces rencontres qu’on préférerait éviter. Celle, en fait, que nous redoutions depuis longtemps, sans savoir quelle forme elle prendrait. Une sorte d’ombre géante, couverte d’oripeaux, lui avait parlé, interminablement, et il fallait qu’il me rapporte ces mots, qui s’étaient, m’a-t-il dit, gravés en lui avec une précision étrange, en dépit de la longueur de cette espèce de confession, celle, à peu près, d’un roman.

La phrase rituelle des marchandes d’oublies, « Oublies ! Oublies ! Demandez l’oublie ! », revenait à intervalles réguliers dans l’interminable discours de l’ombre, et la voix de celle-ci, qui tentait maladroitement d’en imiter les accents enfantins, n’en produisait qu’une parodie grinçante.

Dans l’obscurité, où je pouvais m’imaginer, disait Thalia, être dans le compartiment du train, en compagnie de Charles et de son compagnon, la voix de Charles, imitant celle de l’ombre, articulait une parodie de parodie : « Oublies ! Oublies ! Demandez l’oublie ! »

Pour prendre le train, il fallait se rendre à la gare de Neuvéglise, qui n’était qu’une bourgade, quasiment un faubourg de Saint-Genest, mais la ligne évitait le site encaissé de Saint-Genest, où nous habitions, de sorte que la gare était distante d’un tiers de lieue. En prenant l’omnibus de 16 h 25, il fallait compter deux heures de train avant la correspondance avec la ligne principale, qui arrivait à la capitale à 21 h 30. Pas moyen de faire appel à la voiture du père Legrand, mobilisé toute la journée, mais gagner la gare de Neuvéglise était l’affaire de vingt minutes de marche.

Dès la fin de la matinée, le ciel s’était couvert. Au fil des heures, il avait tourné à une obscurité telle que la nuit paraissait être tombée. C’était le début du printemps, et les orages se succédaient. Charles avait décidé de partir avec un peu d’avance, pour tenter d’éviter la pluie, et il était à peine trois heures et demie qu’il refermait la grille du jardin et traversait la petite place déserte. Tout Saint-Genest s’était barricadé chez soi.

Sur la route de la gare, il n’avait croisé personne, pas un attelage, pas un piéton, pas même un bouvier avec ses bêtes. Des masses de nuages violacés s’accumulaient en paquets bourgeonnants, en nodosités palpitantes, comme si le ciel crevé allait déverser ses entrailles. Et la campagne puait le gibier qu’on vient d’éviscérer : les tas de fumier monumentaux puaient, qui faisaient penser à des constructions d’une civilisation disparue, des temples de matière vivante, des Babel de merde. Les moutons qui se serraient craintivement sous les hêtres en paquets de suint et de laine puaient. Les bouses de vache qui se bousculaient au long de la route comme des méduses noirâtres, éveillées de leur sommeil stercoraire par les déflagrations des éclairs, puaient passionnément, puaient de toutes leurs forces comme pour prendre leur revanche de pauvres choses assignées à la honte et au dégoût. Ah, murmurait Charles, on comprend, devant ces petites tranches d’apocalypse rurale, que les anciens aient cherché à lire des signes dans les météores, à interpréter l’avenir dans les entrailles, à déchiffrer l’état du ciel et ses incompréhensibles manifestations comme un langage. Mais la réponse peut être toute simple : les dieux se soulagent sur nous, ils jouissent de nous couvrir de leurs excréments, ils éclatent de rire, des rires forcément homériques, à chaque coup réussi.