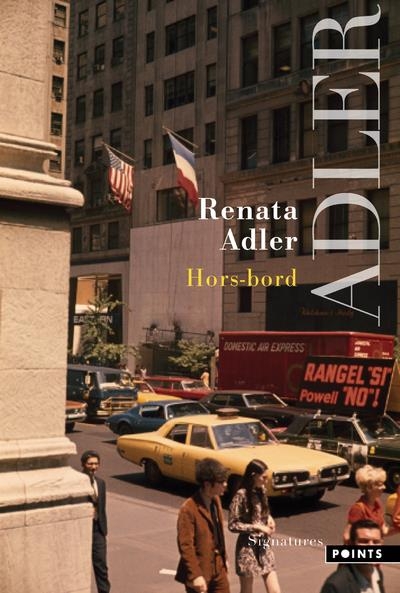

Hors-bord

Journaliste new yorkaise, Jen Fain raconte les petits et les grands événements de sa vie. Au fil de son récit s’égrènent souvenirs et portraits de ses contemporains : une vieille dame terrorise les passagers d’un avion, les femmes prennent des amants imaginaires… Autant d’instantanés photographiques où vient se réfléchir l’Amérique des années 70 en plein contrecoup de l’euphorie des sixties. Des émotions de pensée capturées, avec virtuosité et lucidité, par Renata Adler.

Extrait

Personne n’est mort cette année-là. Personne n’a prospéré. Il n’y a eu ni naissance ni mariage. Dix-sept satires révérencieuses ont été écrites – démolissant un cliché et créant sans doute un genre. C’était un rêve, bien sûr, mais j’ai l’impression que la plupart des choses essentielles sont celles que vous apprenez dans votre sommeil. La parole, le tennis, la musique, le ski, les manières, l’amour – au réveil, vous vous lancez, vous regimbez peut-être un instant, et voilà, vous avez franchi l’obstacle. Vous avez acquis leur rythme une bonne fois pour toutes, la nuit, en dormant. La ville, bien sûr, peut tout anéantir. Tellement d’insomnies. Tellement de rythmes qui s’entrechoquent. La vendeuse, le propriétaire, les invités, les passants, seize formes de circonstances sociales par jour. Ici, tout le monde a le pouvoir de remettre votre vie entière en question. Trop de gens ont accès à votre état d’esprit. Certains sont indifférents à l’antipathie, ils aiment ça, même. Dans mon entourage, quasiment personne n’est dans ce cas.

« Je dis juste que c’est idiot de larguer les voiles quand on a le vent de face, expliqua la femme du magnat de l’eau minérale italienne sur le pont de leur magnifique goélette restée au port tout l’été. Parce que, après, elles se retournent contre toi. »

La nuit dernière j’ai croisé un rat sur la 57e Rue. Il est sorti de sous la clôture en bois d’un terrain vague près de Bendel’s, s’est arrêté pour regarder avant de traverser, puis il a rejoint le trottoir d’en face en direction du nord, a fait une autre pause dans le noir et s’est volatilisé. C’était mon deuxième rat de la semaine. Le premier avait surgi dans un restaurant grec où les rebords de fenêtre sont à hauteur de genou. Le rat courait sur le rebord, il s’est précipité vers moi puis a disparu.

« T’as vu ça ? a dit Will en sirotant sa bière.

– Une grosse souris, ai-je répondu. Aujourd’hui il y en a dans tous les bons hôtels, au bar et dans le hall d’entrée. » La dernière fois que j’avais vu Will, c’était à Oakland ; et avant ça, en Louisiane. Il fait du droit. Puis quelque chose, repéré sans doute par un sens en alerte dans ma vision périphérique, est apparu sur ma gauche, qui fonçait vers mon visage. Ma fourchette a heurté l’assiette.

« Tu étais parfaite, a commenté Will, sourire aux lèvres, jusqu’à ce que tu perdes ton sang-froid. »

Évidemment, le deuxième rat aurait pu être le même que le premier, celui aperçu dans le nord de la ville, auquel cas, soit je suis suivie, soit ce rat et moi avons les mêmes habitudes et les mêmes horaires. Néanmoins, je suis d’avis que la raison est le principe à adopter à notre époque. On s’en tiendra donc à deux rats. Les chauffeurs de taxi n’entendent même pas quand on leur donne notre destination, avec ces nouvelles parois de séparation qui, à mes yeux, n’ont pas vraiment l’air pare-balles, même si, bien sûr, je n’ai jamais vérifié. Pare-sons, ça oui. On se prend à coup sûr les doigts dans les nouveaux réceptacles destinés à la monnaie. Mais enfin, quelqu’un les a vendues, ces parois. Quelqu’un les a achetées. Une arnaque, manifestement. C’est comme s’il n’y avait pas d’air du temps. Alors que je sortais du lit à une heure indue, Will, qui sombre dans le sommeil aussi violemment que sa vie éveillée est douce, a dit : « Reste là. L’angoisse existentielle n’a rien d’exceptionnel. » J’ai fini par trouver devant une armurerie et sous la pluie un taxi pour rentrer chez moi.

« Aux indices du Dow Jones », dit le père en levant son verre. Il fêtait son soixante-huitième anniversaire. Il avait les cheveux et la moustache argentés.

« Chacun à sa façon », ajouta le fils avec un petit sourire. Ce n’était pas un radical. Il avait effectué des ventes à découvert. Ils s’esclaffèrent. Toute la famille – y compris les petits-enfants, à leur table séparée – trinqua. L’instant passa.

Seule dans la voiture de sport, roulant à toute allure à travers la campagne, j’ai chanté, le volume de la radio à fond. Janis Joplin. Pas la plus joyeuse des chansons, à aucun niveau, mais parmi les plus belles paroles : « La liberté n’est qu’un mot pour dire qu’on n’a plus rien à perdre. » J’imagine que oui, d’une certaine façon.

« Personne ne va verser de larmes, dit le jeune ouvrier du bâtiment à l’enterrement du vieux leader syndical qui, après deux AVC, trois crises cardiaques et un problème aux poumons, avait fini par mourir.

– De fait, remarqua le prêtre en observant les endeuillés dans la cathédrale. Pas une larme. Soit la veillée a duré trop longtemps, soit c’était un homme très dur.

– Les autres ne vont jamais mourir, dit le jeune politicien noir plein d’amertume. On les voit chanceler en descendant de leur limousine. Tous irlandais, tous séniles, tous cardiaques. Les syndicalistes. Même leurs épouses sont cardiaques. Mais maintenant, je sais. Ils ne mourront jamais.

– Ils mourront bien un jour, rétorqua le prêtre judicieusement. Le plus jeune a soixante-seize ans. Vous verrez. Votre tour viendra.

– À l’avenir, dans ce cas ! » dit le politicien noir.